Liebe Leser,

wohin man in der deutschen Bürokratie auch schaut, überall wird nutzlos oder zumindest nutzenarm Geld verbrannt. Ein gutes Beispiel ist die Bundesagentur für Arbeit (BfA). Die Bertelsmann-Stiftung macht darauf aufmerksam, dass dort letztes Jahr 61 Prozent des Etats für die Verwaltung draufgingen. Für die Förderung von Arbeitslosen steht also nicht einmal die Hälfte zur Verfügung.

5,4 Millionen Menschen beziehen im Moment das sogenannte „Bürgergeld“, was Vater Staat jährlich 29 Milliarden Euro kostet. Nimmt man andere Leistungen der Grundsicherung hinzu, sind es gar 52 Milliarden Euro. Da wäre es doch schön, einen Teil dieser Bezieher wieder in Lohn und Brot zu bringen, damit sie auch was zur Gesellschaft beitragen können. Diese Aufgabe fällt den Jobcentern zu. Und wie schreibt die Stiftung über sie so schön: „Einige Jobcenter verschieben bis zu 70 Prozent dieser Gelder in die Verwaltung. Die Folge: Das ‚Soll‘ beim Bereich Eingliederung wird um rund eine Milliarde Euro unterschritten, während das Verwaltungsbudget jedes Jahr überschritten wird.“

(Quelle: Bertelsmann-Stiftung, 17.3.25, https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2025/maerz/buergergeld-mehr-fordern-besser-foerdern-verwaltung-reformieren und: https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-1015554 )

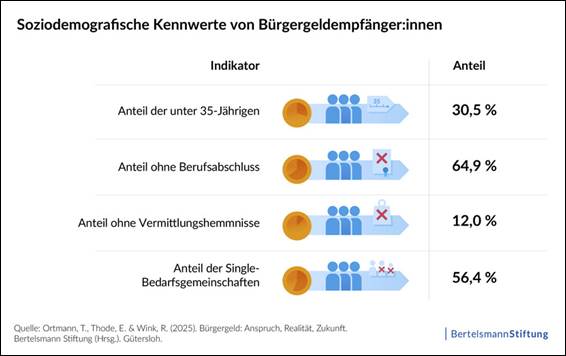

Seit der Einführung des Bürgergelds ist die Zahl erfolgreicher Integrationen in den Arbeitsmarkt um sechs Prozent gesunken. Die Stiftungsexperten: „Allein wenn es gelänge, die 230.000 Bürgergeldbezieher ohne Vermittlungshemmnisse zum Mindestlohn in Vollzeit-Beschäftigung zu bringen, könnten jährlich ca. 3,5 Milliarden Euro an Transferzahlungen eingespart und zusätzlich 1,3 Milliarden Euro in der Sozialversicherung sowie 350 Millionen Euro an Einkommensteuer eingenommen werden.“

Und wie könnte man das anstellen? Logisch: Um die Integration zu verbessern, müssen auch Sanktionen für Empfänger von Bürgergeld geprüft werden. Bei Pflichtverletzungen, etwa weil Termine versäumt oder Angebote ausgeschlagen werden, sollte früher und konsequenter sanktioniert werden. Tobias Ortmann, Arbeitsmarktexperte der Stiftung. „Möglich sind Angebote für reguläre oder geförderte Arbeit, aber auch berufliche Qualifizierungen, die zunächst einmal mehr Investitionen erfordern.“ Auf diesem Weg ließe sich auch verhindern, dass manche Betroffene während der Arbeitslosigkeit mit Schwarzarbeit hinzuverdienen und damit der Anreiz auf reguläre Arbeit gering ist.

Traurig, dass solche simplen Erkenntnisse immer wieder von auswärtigen Analyten vorgetragen und nicht von den zuständigen Politikern und Verwaltern umgesetzt werden. Aber wenn da ein Sozialversteher wie Hubertus Heil (Jahrgang 1972) an der Spitze steht, wundert einen das irgendwie auch nicht mehr. Der macht sich seit Jahren von morgens bis abends Gedanken, wie man noch ein paar Milliarden mehr in die sozialen Systeme pumpen kann. 179 Milliarden Euro hat er dafür im laufenden Jahr zur Verfügung, wovon alleine 121 Milliarden in die Rentenkasse fließen. Heil erhält damit 37 Prozent des gesamten Bundeshaushalts zugewiesen. Die oben angesprochenen Eingliederungshilfen sollen übrigens 2025 von 4,15 auf die schon genannten 3,7 Milliarden Euro sinken. Noch Fragen? Ich habe vor allem eine: darf der nun im neuen Kabinett weitermachen? Ist zu befürchten.

Themenwechsel. Dass sich das Einkommen auf die Lebensdauer auswirkt, ist unter Fachleuten schon länger unumstritten. Klar, die können sich zum Beispiel besser pflegen und ernähren, haben die besseren Ärzte und arbeiten weniger in gefährlichen Berufen. Eine unlängst erschienene Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts DIW in Berlin weist darauf hin, dass bei Besserverdienern im Alter auch seltener Pflegebedarf auftritt. Das gilt vor allem für Männer. Die Studie: „Bei armutsgefährdeten Männern (die also weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens zur Verfügung haben), tritt eine Pflegebedürftigkeit im Durchschnitt knapp sechs Jahre früher ein als bei wohlhabenden Männern (mindestens 150 Prozent des Medianeinkommens), die ohnehin eine höhere Lebenserwartung haben. Bei Frauen beträgt der Unterschied knapp drei Jahre.“

(Quelle: DIW, 3.2.25, https://www.diw.de/de/diw_01.c.935664.de/publikationen/diw_aktuell/2025_0104/zusammenhang_von_gesundheit_und_lebenserwartung_bei_renten-_und_pflegeversicherung_staerker_beruecksichtigen.html )

Die Autoren der Studie plädieren daher gerade für die Pflegeversicherung für eine Umverteilung in den Leistungen: „Beispielsweise könnten private Zuzahlungen stärker vom verfügbaren Einkommen abhängig gemacht werden. In die gleiche Richtung geht der Vorschlag einer Bürgerversicherung, also einer Kombination aus privater und gesetzlicher Pflegeversicherung, da das Pflegerisiko bei privat Versicherten deutlich geringer ist als bei gesetzlich Versicherten und das Einkommen der privat versicherten Personen deutlich über dem Einkommen der Sozialversicherten liegt.“

Ich bin zu wenig Fachmann in diesem Bereich, um zu verstehen, wie man das am besten reformieren sollte. Aber ich weiß aus der eigenen Familie, dass die Pflege im Alter das gesamte Einkommen aufzehren und zu finanziellen Belastungen der Familienmitglieder führen kann. Setzt sich der Kostenanstieg im Pflegebereich fort, könnte dies zu erheblichen Härten führen.