Liebe Leser

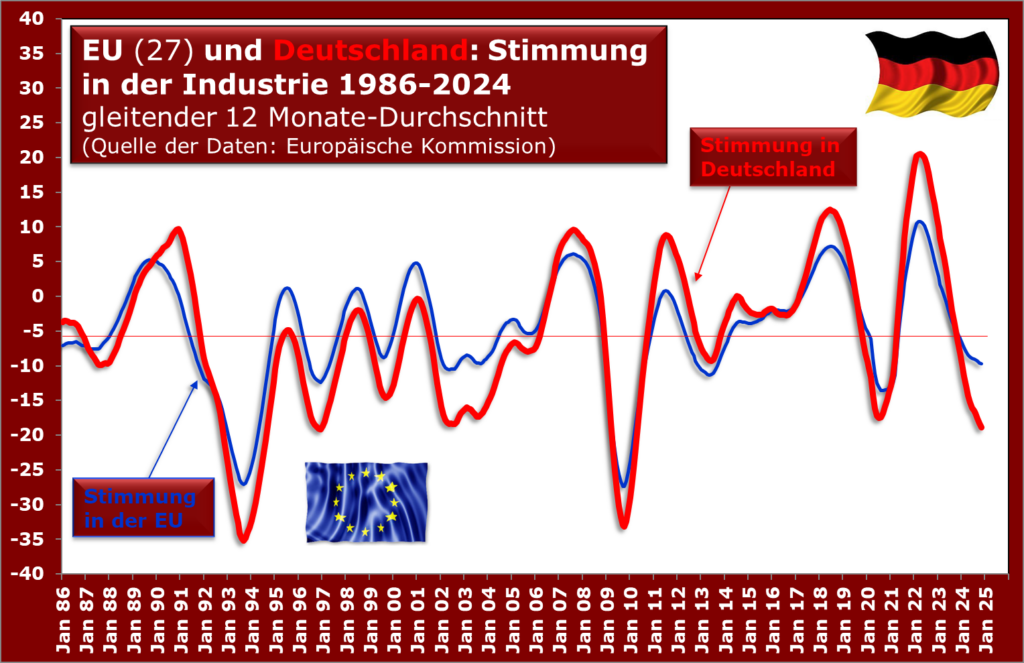

wer heute darauf hinweist, dass die Stimmung in der deutschen Industrie schlecht sei, der erntet vermutlich eher ein Gähnen, die Misere ist bekannt. Ich kann Ihnen daher nur eine Ergänzung anbieten: wie schlecht ist die Laune der Manager nun eigentlich? Eine Antwort ermöglicht eine Zahlenreihe, bei der die EU-Kommission seit 1985 die Stimmung auch in der Industrie monatlich abfragen lässt. Die Grafik glättet diese Werte in einem 12 Monat-Durchschnitt, weil es nicht um jede Monatsschwankung, sondern um den Trend geht. Die rote Linie zeigt die Managerlaune in Deutschland, die blaue in der gesamten EU mit ihren 27 Mitgliedsländern.

(Quelle: HB, 12.12.24, https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/konjunktur-vier-von-zehn-unternehmen-wollen-stellen-abbauen/100093933.html )

Und da zeigt sich, dass der eingangs geschilderte Eindruck nicht trügt: nur zweimal war die Stimmung wirklich noch übler als derzeit, Anfang der 1990-er Jahre und in der unseligen Finanzkrise 2009. Nicht einmal in der Corona-zeit mit Lockdown der Fabriken sackte das Feeling in den Vorstandsetagen so tief ab.

Und man soll sich da nichts vormachen, so negative Einstellung wird auch für die Beschäftigung Folgen haben. Wurde in letzter Zeit allerorten über Personal- und vor allem Fachkräftemangel gejammert, hat eine Umfrage des arbeitgebernahen „Instituts der deutschen Wirtschaft“ (IW) bei 2.000 Firmen gerade ergeben, dass für das kommende Jahr 40 Prozent aller Unternehmen über Personalabbau nachdenken. Auch nach Einschätzung des IW war nur während der Finanzkrise der Pessimismus in der deutschen Wirtschaft größer als derzeit. Aus seiner Umfrage ließen sich „keine Signale für eine konjunkturelle Wende in Deutschland ableiten“. Stattdessen werde die deutsche Wirtschaft „ein weiteres Jahr in ökonomischer Bewegungslosigkeit“ verharren.

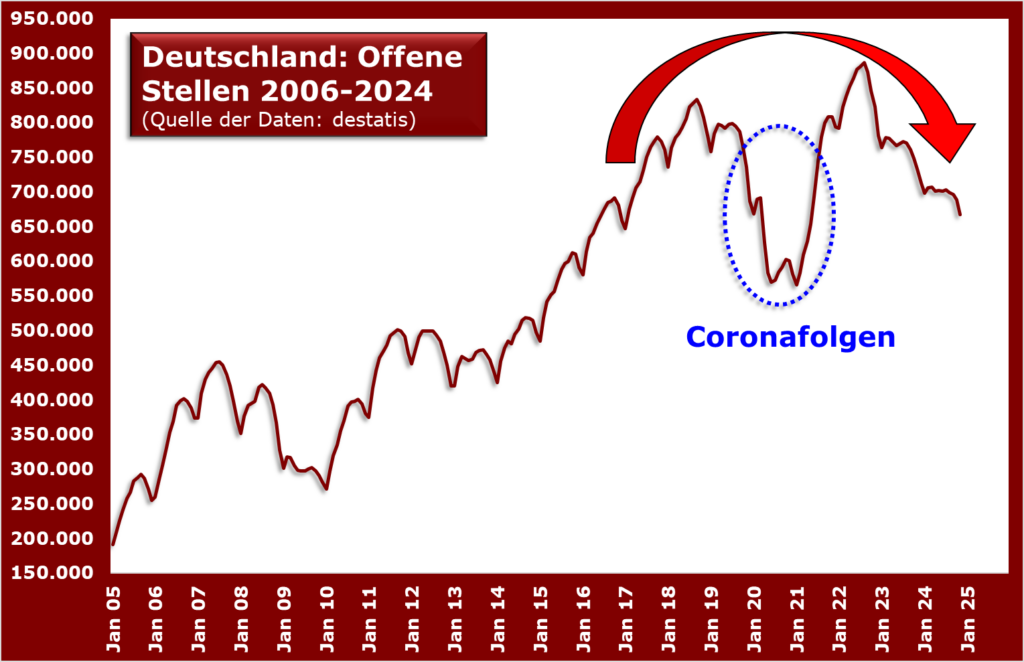

Erste Auswirkungen kommen nicht nur von den geplanten Kündigungen der Autokonzerne in den Nachrichten an, sondern lassen sich auch schon an den Statistiken – wenn auch zögerlich – ablesen. Corona verzerrt das Bild ein bisschen, aber man sieht an den der Bundesagentur für Arbeit (BfA) gemeldeten offenen Stellen inzwischen eine Trendwende. Und das trotz der für den Arbeitsmarkt eigentlich günstigen Demographie, nach der allerhand Kräfte in den Ruhestand gehen. Wenig prophetische Gabe ist nötig, um vorherzusagen, dass sich 2025 das Personalproblem für die Unternehmen weiter entspannt. Und das nicht nur bei den Entlassenen, auch die übrigen Arbeitnehmer werden ihren Job nicht mehr für so selbstverständlich halten wie in den letzten Jahren.

Themenwechsel. Es wird die Automanager in Wolfsburg, Stuttgart und München, die um ihren lukrativen Chinamarkt bangen, kaum trösten, aber auch andere Autobauer haben massive Probleme auf den größten Pkw-Markt der Welt im Fernen Osten. Blick zurück: General Motors, damals der größte Autokonzern der Erde stieg 1997 in den chinesischen Markt durch ein Joint Venture mit SAIC Motor ein und gründete Shanghai GM. Nach dem Start von Volkswagen im Jahr 1984 war GM der zweite ausländische Autohersteller, der Fahrzeuge vor Ort in China produzieren durfte.

(Quelle: Barrons, 12.12.24, https://www.barrons.com/articles/gm-auto-china-market-sales-decline-evs-4d32baa5?mod=hp_COMMENTARY_2 und: MM, 12.12.24, https://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/volkswagen-vw-grossaktionaere-verlieren-hoffnungen-auf-starke-einschnitte-a-7a4c4504-25f6-4750-94ce-5368e088d4f3

In den frühen 2000-er Jahren kamen dann GMs beliebte Modelle wie der Buick Regal und der Chevrolet Sail bei den chinesischen Verbrauchern gut an, Führungskräfte dort bevorzugten Cadillacs. 2010 verkaufte GM 2,35 Millionen Fahrzeuge in China und übertraf damit erstmals seine US-Verkäufe. GMs Absatz in China erreichte 2017 mit über vier Millionen Fahrzeugen den Höhepunkt. Letztes Jahr waren es mit 2,1 Millionen Autos nur noch die Hälfte.

Und jetzt wird das frühere Edelgeschäft zum teuren Desaster. 2,8 Milliarden Dollar hat der Konzern gerade abgeschrieben, 2,7 Milliarden Dollar sollen bei der geplanten Sanierung noch dazukommen. Das macht die Aktionäre zunehmend hellhörig. Andere US-Unternehmen – wie etwa Uber – ziehen sich schon ganz aus China zurück. Kostet die Anpassung GM weiterhin so viel Geld, alleine im letzten Quartal fielen 137 Millionen Dollar Verlust an, dann ist so ein Rückzug auch bei GM nach Ansicht von Beobachtern nicht auszuschließen.

Auch aus dem Volkswagen-Konzern will das Manager-Magazin von wildem Streit im Aufsichtsrat vernommen haben. Dort ärgern sich vor allem die Eigentümerfamilien Porsche und Piech, dass der anvisierte Sparkurs nicht recht vorankommt. Ohne Kosteneinsparungen werde das Fahrzeuggeschäft in den kommenden Jahren ins Minus rutschen, so VW-Boss Oliver Blume (Jahrgang 1968).

Er wies wohl im Aufsichtsrat darauf hin, dass VWs Arbeitskosten in den deutschen Werken bei fast 80 Euro je Stunde liegen, in der EU jedoch nur bei 30 Euro und dass das Gehalt in der höchsten Tarifstufe bei VW um 60 Prozent höher liegt als im deutschen Durchschnitt. Dadurch soll der Bau eines Autos in deutschen VW-Werken im Schnitt 4.500 Euro teurer als im Rest von Europa sein. Weitere Blume-Warnung und hier schließt sich der Kreis zu GM: die wichtigen Lizenzzahlungen der chinesischen Joint-Venture-Partner, es geht um Milliardenbeträge, würden gerade einbrechen. Wohl bei diversen Autokonzernen der Grund, warum die Krise gerade jetzt hochkocht.