Liebe Leser,

nach dem täglichen Bombardement der Medien mit Hiobsbotschaften verwundert es wenig, dass die Menschen im Lande die Situation als unsicher empfinden. Seit Ewigkeiten erfragt das „Allensbacher Institut“ die Gemütslage der Deutschen, seit Längerem im Auftrag der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ)“. Von 2008 an wurde dabei auch die Frage gestellt: „Wie ist Ihr Eindruck: Leben wir heute in einer besonders unsicheren Zeit, oder würden Sie sagen, vor 10, 15 Jahren war alles genauso unsicher?“ Das beantworten lange zwischen 45 bis 60 Prozent mit „Ja“. 2022 aber waren es 68 und im Dezember 2023 gar 76 Prozent.

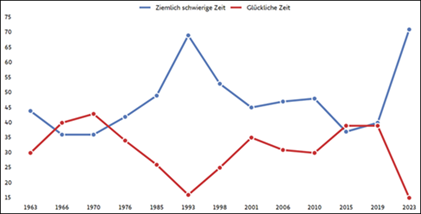

Die seit 1963 gestellte Frage, ob man gerade in einer glücklichen Zeit lebe, bejahten zuletzt nur 16 Prozent der Befragten, ein überwältigender Teil hingegen äußerte sich mit 72 Prozent negativ. Das heißt: erst wenn Sie den sechsten Mitbürger befragen, haben Sie mit „gewisser statistischer Wahrscheinlichkeit“ auch einen Optimisten dabei. Das sind die schlechtesten Werte seit Beginn dieser Fragestellung vor sechs Jahrzehnten.

(Quelle: FAZ, 21.12.23, https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/krisenjahr-2023-die-zufriedenheit-in-deutschland-laut-allensbach-umfrage-19397798.html?_ga=2.89276306.885315132.1703225007-1288879648.1703224964 )

Mit dem Eindruck von „Fridays for Future“ und der „letzten Generation“ im Nacken könnte man auf die Idee kommen, dass zu dieser furchtsamen und deprimierten Haltung eher die jungen Leute neigen. Dem ist aber umfragegemäß nicht so. In der aktuellen Allensbachumfrage vertraten mehr als drei Viertel der 45-Jährigen und Älteren die Ansicht, man mache gerade schwierige Zeiten durch. Von den unter 30-Jährigen gaben das „nur“ 57 Prozent an.

Die eigentliche Überraschung aber kommt erst noch: denn während man allerorten die allgemeine Lage als extrem schwierig einschätzt, sind die Befragten mit ihrem eigenen Schicksal recht zufrieden. Seit 1954 wird dazu von den Demoskopen eine Frage gestellt: „Wenn jemand von Ihnen sagen würde: ‚Dieser Mensch ist sehr glücklich‘ – Hätte er damit recht oder nicht recht?“ Auf den ersten Blick klingt das unnötig kompliziert, aber man wollte damit den Befragten das psychologisch herausfordernde Bekenntnis „Ich bin glücklich“ ersparen. Dennoch weichen viele auf Zwischenschattierungen aus. Erstaunlich jedoch: fast nur jeder Achte (13 Prozent) widersprach der Glücksfrage direkt, fühlte sich also wirklich unglücklich.

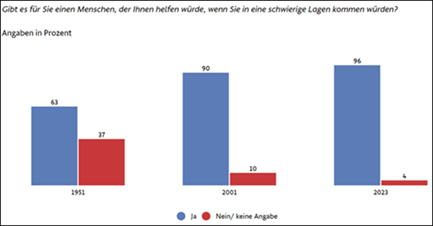

Auch bei der persönlichen Sicherheit gibt es verblüffend gute Ergebnisse. So antworteten auf die Frage „Wenn Sie in eine schwierige Lage kommen würden: Gibt es für Sie einen Menschen, der Ihnen dann helfen würde?“ zuletzt stolze 96 Prozent mit „Ja“. Im Jahr 1951, als diese Frage zum ersten Mal gestellt wurde und die bösen Zeiten wirklich zum Zusammenrücken Anlass gaben, waren es nur 63 Prozent.

Und auch das soziale Gewissen scheint eher stark. 58 Prozent gaben im Dezember 2023 an, sie hätten im letzten Jahr mindestens einmal Geld gespendet. Das waren sieben Prozentpunkte mehr als Anfang 2019 also vor Beginn der Krisen um Corona und Ukrainekrieg. Thomas Petersen vom Allensbacher Institut fast die Ergebnisse denn auch hoffnungsvoll zusammen: „Man kann an der gegenwärtigen Gesellschaft sicherlich vieles mit Recht beklagen, aber nicht, dass sie in den letzten Jahrzehnten oder gar in jüngster Zeit unter dem Eindruck der aktuellen Krisen menschlich kälter oder rücksichtsloser geworden wäre.“

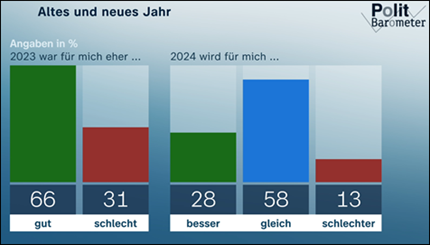

Die Ergebnisse von Allensbach sind kein Einzelfall. So bestätigt zum Beispiel das ZDF-Politbarometer bei seiner Dezember-Umfrage, dass 2023 für sich persönlich 66 Prozent der Befragten als gut einschätzten. Mehr als doppelt so viele wes schlecht fanden. Und 86 Prozent glauben, dass das kommende Jahr besser oder zumindest gleich werden wird. Nur jeder Achte rechnet für 2024 mit einer Verschlechterung.

(Quelle: ZDF-Politbarometer, Dezember 2023, https://www.zdf.de/nachrichten/politik/politbarometer-unzufriedenheit-ampel-scholz-union-100.html )

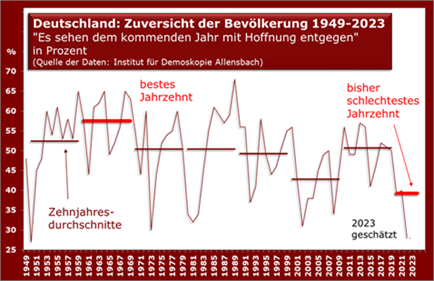

Bei alledem bricht in mir natürlich der Zahlenfetischist durch. Denn von Allensbach wird eine Prozentzahl erhoben, die leider für dieses Jahresende noch nicht veröffentlicht worden ist. Sehen Sie dem kommenden Jahr mit Hoffnung entgegen, wird da seit 1949 jedes Jahr gefragt? Ende 2022 waren das gerade mal 28 Prozent Hoffnungsvolle. Alle übrigen in einem FAZ-Artikel angegebenen Umfragewerte deuten keineswegs darauf hin, dass sich das verbessert hätte.

Ich habe daher in der gerade gezeigten Grafik den Wert mal auf Vorjahresniveau geschätzt. Er könnte aber auch gut noch darunter liegen, was dann das schlechteste Ergebnis aller Zeiten gewesen wäre, bislang war dies das Jahr 1950 mit 27 Prozent. Auch für die 2020-er Jahre bahnt sich ein Tiefenrekord der Jahrzehnte an, noch übler als der bisherigen Tiefstand des ersten Jahrzehnt im neuen Jahrtausend.

Meine Güte, liebe Landsleute, Hoffnungswerte wie 1950 als das Land in Trümmern lag, schlechteste Erwartungswerte der Nachkriegszeit, das nenne ich angesichts der gegenwärtigen Lage eher Dekadenz. Das beste Jahrzehnt in dieser Hinsicht waren übrigen die 1960-er Jahre. Damals bedrohte ein ganzer Atomraketenwald der UdSSR akut das Bundesgebiet. Die jungen Burschen mussten seit Juli 1962 eineinhalb Jahre zur Bundeswehr einrücken, die damals mit fast einer halben Million Soldaten bereitstand, mehr als doppelt so viel wie heute. An die damalige Umwelt mit Smog & Co. will ich gar nicht genauer erinnern.

Da scheint mir irgendwie die richtige Einordnung des Weltgeschehens abhandengekommen zu sein. Worauf ja auch die Einschätzungen für das persönliche Umfeld hinzudeuten scheinen. Je mehr Informationen in den Medien und vor allem im Internet zur Verfügung stehen, desto missgestimmter sind die Menschen. Offenbar projizieren sie Ereignisse auf dem Globus auf ihre eigene Gefühlslage zum Weltgeschehen. Und vermutlich werden sie dabei von den Informationslieferanten aus durchsichtigen Motiven unterstützt. Motto: Katastrophe und Aufreger bringen Quote. Das könnte dann auch einen abwägenden Menschen wirklich beunruhigen.

Am letzten Arbeitstag des alten Jahres noch ein Merkspruch, der auch für das neue passen könnte. Warum muss darauf eine Chinese kommen?

Am letzten Arbeitstag des alten Jahres noch ein Merkspruch, der auch für das neue passen könnte. Warum muss darauf eine Chinese kommen?