Liebe Leser,

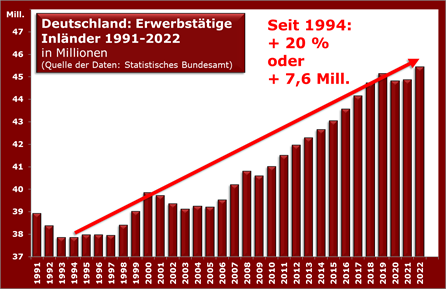

drei Experten des wirtschaftsnahen Forschungsinstituts IW in Köln sind einer interessanten Frage nachgegangen: immer mehr Deutsche arbeiten, ein Teil ist indes noch immer arbeitslos und dennoch gibt es einen zunehmenden Fachkräftemangel. Klingt zunächst mal nach einem Paradox (Widerspruch in sich, Ding der Unmöglichkeit). Erst einmal zur Zahl der erwerbstätigen Inländer. Die ist seit dem letzten Tief 1994 um 7,6 Millionen oder um ein Fünftel gestiegen. Auch gab es im Juni 2023 immerhin 2,6 Millionen Arbeitslose. Da möchte man eigentlich meinen, das sei bei Bedarf genug Nachschub.

(Quelle: IW-Kurzbericht Nr.47, 14.7.23, https://www.iwkoeln.de/studien/alexander-burstedde-gero-kunath-dirk-werner-fachkraeftemangel-trotz-arbeitslosigkeit-kein-widerspruch.html )

Dennoch hat das IW-Trio eine Fachkräftelücke von Anfang des Jahres 633.000 errechnet. Des Rätsels Lösung nach Ansicht der Experten: die Lücke hängt vom Qualifikationsniveau ab. Kann man einen Aushilfsjob, bei dem man in ein paar Tagen angelernt wird, auch mit einem Arbeitslosen oder überhaupt einem Neuling besetzen, wird das umso schwieriger, je besser die erforderliche Ausbildung sein muss. Plump gesagt: für den Professor oder EDV-Spezialisten findet man nicht so leicht einen Ersatz, selbst wenn irgendwo ein Facharbeiter gerade entlassen wird.

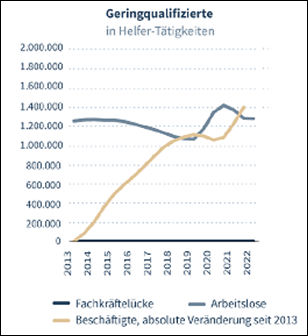

Das IW hat daher die Nachfrage in drei Segmente je nach Qualifikation unterteilt und dafür die Entwicklung seit 2013 aufgezeigt. Bitte schauen Sie sich erst mal in die folgende Grafik ein, bevor ich Ihnen die anderen beiden aus der Studie vorführe. Das sind die sogenannten „Geringqualifizierten in Helfer-Tätigkeiten“. Seit 2013 sind da 1,4 Millionen hinzugekommen (dunkelgelbe Linie), die obige hellbläuliche Linie zeigt die Arbeitslosen. Ganz unten dunkelblau – kaum sichtbar – die Fachkräftelücke. Klar, bei Helfertätigkeiten braucht man keine Fachkraft, ich erwähne sie nur, weil das in den folgenden Schaubildern eine Rolle spielen wird.

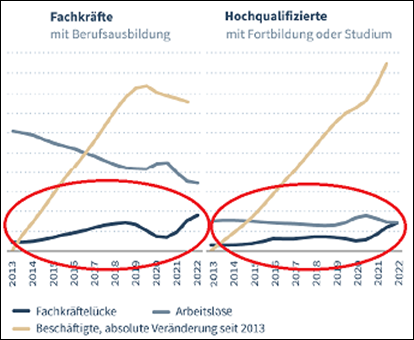

Nun das gleiche Spiel für „Fachkräfte mit Berufsausbildung“ links sowie „Hochqualifizierte mit Fortbildung oder Studium“ rechts. Seit 2019 zeigt sich da bei den Fachkräften ein Rückgang (linke Kurve ganz oben). Gleichzeitig tut sich bei ihnen eine Lücke auf (dunkelblaue Linie links unten). IW beziffert sie mit 355.000 fehlenden Personen auf dem bisher höchsten Stand. Ich habe die zunehmende Fachkräftelücke mal rot markiert. Arbeitslose gibt es mit der Fachkräftequalifikation immer weniger. Einfach gesagt: der Arbeitsmarkt ist in diesem Segment relativ leergesaugt.

Bei den Hochqualifizierten, das sind neben Akademikern in der IW-Definition auch Meister, Fachwirte oder Techniker, gab es im letzten Jahrzehnt gut ein Viertel mehr Arbeitsplätze. Arbeitslos waren da schon immer wenig Personen. Aber auch hier hat sich die Lücke auf 277.000 im Beobachtungszeitraum verfünffacht.

Die Autoren kommen denn auch zu einem wenig überraschenden, aber natürlich richtigen Schluss: „Für die Schließung der Fachkräftelücke ist es entscheidend, den potentiellen Arbeitskräften die benötigten Qualifikationen zu vermitteln.“ Dazu empfehlen sie frühzeitige Begeisterung für Engpassberufe, etwa durch Praktika an allen Schulformen. Sowie gezielte Qualifikation von Arbeitslosen, auch das ein Dauerbrenner.

Themenwechsel. Wer sich in Deutschland für Politik interessiert spielt natürlich mit den aktuellen Umfragewerten und den sich daraus ergebenden Koalitionen bei der nächsten Bundestagswahl im Herbst 2025. Auch denkbare Spitzenkandidaten und ihren Anhängern ist dieses Spiel zweifellos vertraut. So hat sich die Junge Union der CDU laut Zeitung WELT bereits im Frühjahr strikt gegen eine schwarz-grüne Zusammenarbeit im Bund ausgesprochen. Auch der Grünen-Politiker Anton Hofreiter (Jahrgang 1970) hält – natürlich aus anderen Gründen – ein Zusammengehen mit der CDU selbst unter grüner Führung für schwierig.

Er könnte sich allerdings mit „anständigen Konservativen“ wie den Ministerpräsidenten Daniel Günther (Jahrgang 1973) aus Schleswig-Holstein oder Hendrik Wüst (Jahrgang 1975) aus Nordrhein-Westfalen gedanklich anfreunden. Die langjährige Hoffnung der CDU-Konservativen, Friedrich Merz (Jahrgang 1955), schließt ein schwarz-grünes Bündnis nicht aus: „Wir müssen gesprächsfähig bleiben. Ich werde nicht mit Ausschließeritis einen Wahlkampf führen und dann möglicherweise verbrannte Erde hinterlassen.“

(Quelle: CIVEY, https://civey.com/umfragen/30585/wurden-sie-eine-koalition-von-cdu-und-grunen-auf-bundesebene-eher-befurworten-oder-eher-ablehnen?utm_source=b2cnewsletterl&utm_medium=email&utm_campaign=20230716_sendinblue_220 )

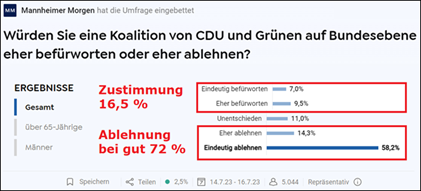

Da sollte ihm mal jemand diese Umfrage des Internet-Meinungsforschers CIVEY zeigen. Auf die Frage, ob sie eine schwarz/grüne Koalition auf Bundesebene gut finden würden, stimmten nur eher bescheidene 16 Prozent mehr oder weniger dafür. Da der CDU/CSU in Wahlumfragen derzeit so um die 27 bis 29 Prozent bescheinigt werden, scheint bestenfalls die Hälfte der eigenen Partei von der Sache überzeugt zu sein.

Jedenfalls halten von allen Bundesbürgern gut vier Mal so viele Leutchen Schwarz/Grün für Murks wie die Befürworter eines Zusammengehens. Und meine Meinung dazu: wie soll man denn als CDU zusätzliche Wähler (auch Protestwähler von der AfD oder von den Nichtwählern) hinzugewinnen, wenn man ihnen Ähnliches wie bisher in Aussicht stellt? Nur auf dem Kanzlersessel würde dann ein anderer Hintern sitzen.