Liebe Leser,

fast wochentäglich hören Sie jetzt von Warnstreiks im Öffentlichen Dienst. Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di stellt fest: „Überall in der Republik streiken Menschen für ihre berechtigten Forderungen nach mehr Lohn, mehr freien Tagen und mehr Zeitsouveränität.“ Und die stellvertretende Vorsitzende Christine Behle weiß: „Die Beschäftigen von Bund und Kommunen zeigen auf der Straße laut und eindrücklich, wie verärgert sie über die ausbleibende Wertschätzung durch die Arbeitergeber sind.“ An die Seite der seit Ewigkeiten üblichen Forderungen nach mehr Geld sind nun also auch die nach „mehr freien Tagen und mehr Zeitsouveränität“ getreten. Offenbar müssen sich die Beschäftigten von ihren täglichen schweren Bürden erholen.

(Quelle der Zitate: ver.di, https://www.verdi.de/presse/pressemitteilungen/++co++2b5581a6-f5d9-11ef-bd53-2d7f1a51ed55 )

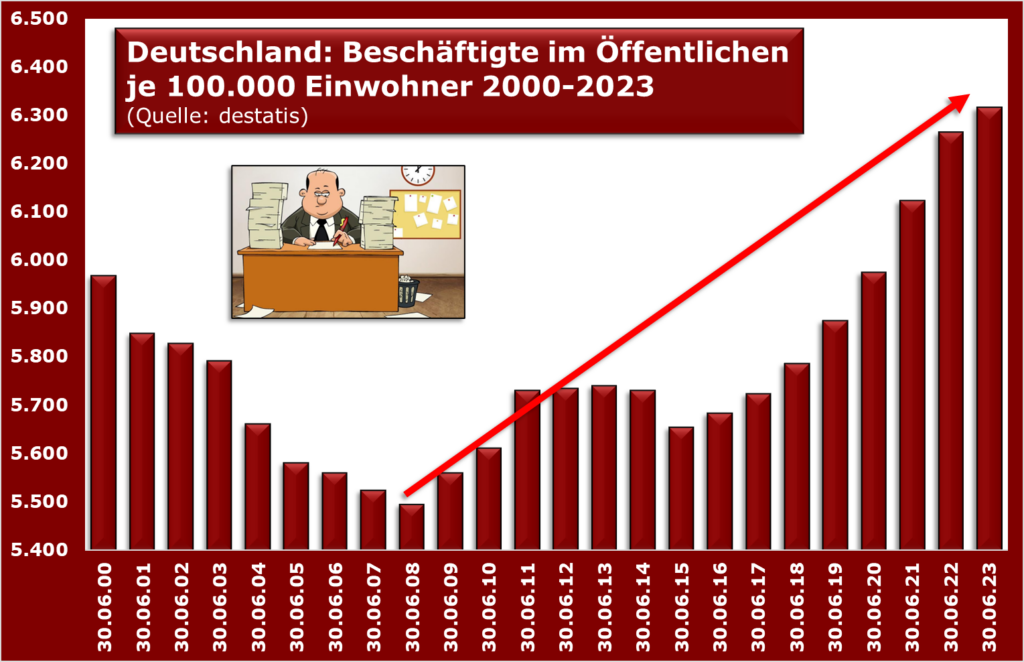

Nach der letzten verfügbaren Zahl Mitte 2023 schufteten sich 5,27 Millionen Menschen im Öffentlichen Dienst den Buckel krumm, ein knappes Sechstel mehr als auf dem Nachwendetiefpunkt Mitte 2008. Das war bei einem Anstieg um nur zwei Prozent der Bevölkerung schon mal überproportional. Man kann das auch anders veranschaulichen: zuletzt arbeiteten je 100.000 Bundesbürger 15 Prozent mehr öffentlich Bedienstete.

Aber nehmen Sie es wie Sie es wollen: eigentlich müssten die Herrschaften auf dem Papier ihre Leistungen für die von ihnen betreuten Bürger leichter erbringen können. Doch dann schauen Sie mal auf die rote Kurve in der vorvorigen Grafik: mittlerweile arbeiten in diesem Zeitraum von 2008 bis 2023 auch 35 statt 31 Prozent der Beschäftigten nur noch in Teilzeit. Das senkt natürlich den für den Bürger möglichen Einsatz wieder.

Aber er senkt die Belastung für den Durchschnittswerker im Öffentlichen Dienst. Wenn der Stress dennoch zugenommen haben sollte, wie die Gewerkschaft suggerieren will, dann gibt es angesichts dieser Zahlen eher wenige Möglichkeiten: so könnten zum Beispiel die Aufgaben komplexer oder die Beschäftigten weniger belastbar geworden sein. Auch ist denkbar, dass die Organisation nicht klappt. Doch bei alledem helfen die geforderten flexiblere Arbeitszeiten dann nur wenig oder gar nicht. Man muss das doch nur mal ins Extrem weiterdenken: am Ende kriegen die Beschäftigten immer mehr Geld und arbeiten überhaupt nicht mehr. Dann wäre der Stress komplett weg, aber die Beschäftigten wären auch voll überflüssig.

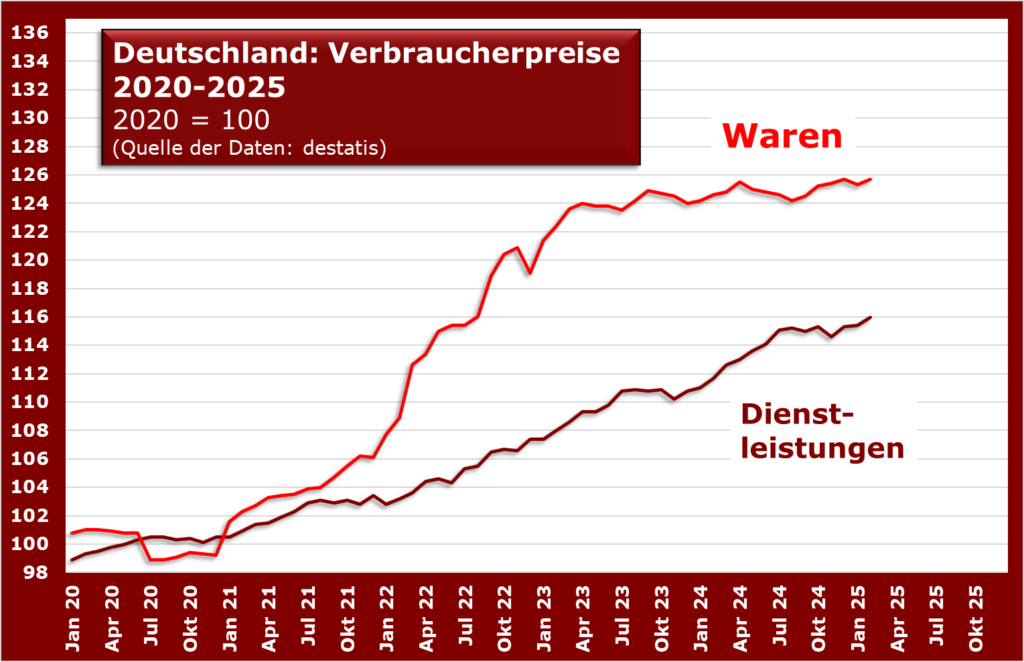

Themenwechsel. Im Februar ist nach vorläufigen Angaben die Inflationsrate bei 2,3 Prozent geblieben. Aber die Preise für Dienstleistungen steigen dabei hartnäckig mit 3,8 Prozent schneller als die für Waren mit 0,9 Prozent. Wenngleich sich auch hier der Zuwachs ganz leicht abgeschwächt hat. Dabei hat sich ein Trend umgekehrt: denn seit den Tagen vor dem Ukrainekrieg stiegen eigentlich die Preise für Waren rascher (rote Linie). Erst seit Herbst 2023 haben sie angefangen, so halbwegs zu stagnieren. Nun holen die Dienstleister offenbar nach, was ihnen die Anbieter von Güter vorgemacht haben, die ihrerseits 2022 vom Schub der Energiepreise getrieben wurden. Nur zum Verständnis: Dienstleistungen und Waren haben im Wägungsschema des Statistischen Bundesamtes ein ähnliches Gewicht.

(Quelle: destatis, 28.2.25, https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/02/PD25_080_611.html )

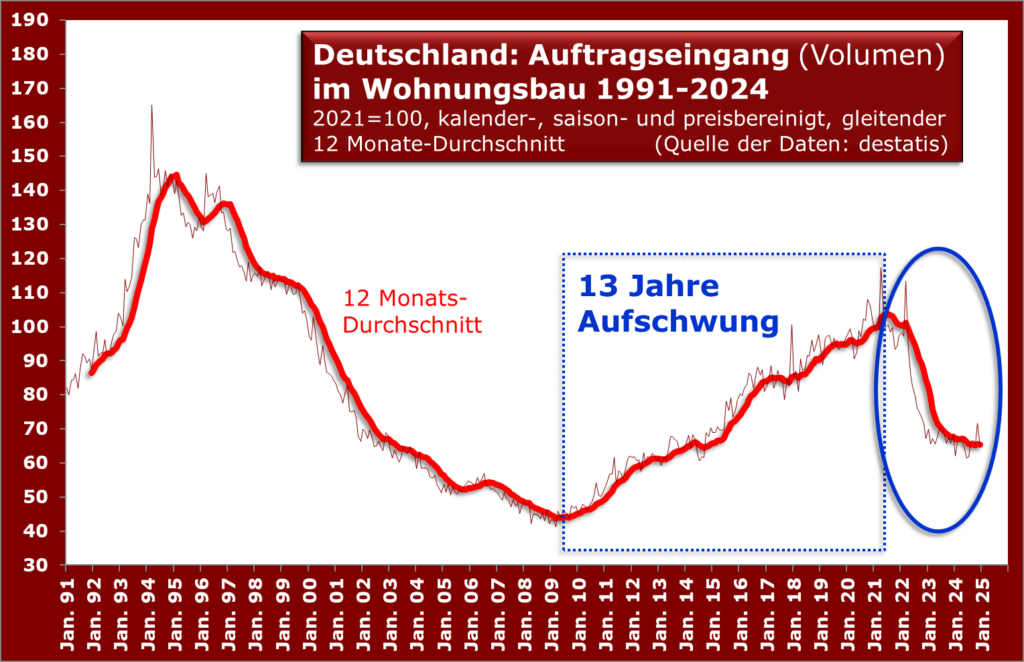

Themenwechsel. Letztes Jahr lag der Auftragseingang für den Wohnbau im Volumen – also preisbereinigt – noch einmal 3,4 Prozent unter dem schon grottenschlechten Vorjahr. Es werden also auch Zukunft weniger Wohnungen gebaut. Das Orderaufkommen fiel damit 2024 um satte 34 Prozent unter das Volumen des bisherigen Rekordjahres 2021. Ein 13 Jahre anhaltender Aufschwung ist mit einem Knall zusammengekracht.

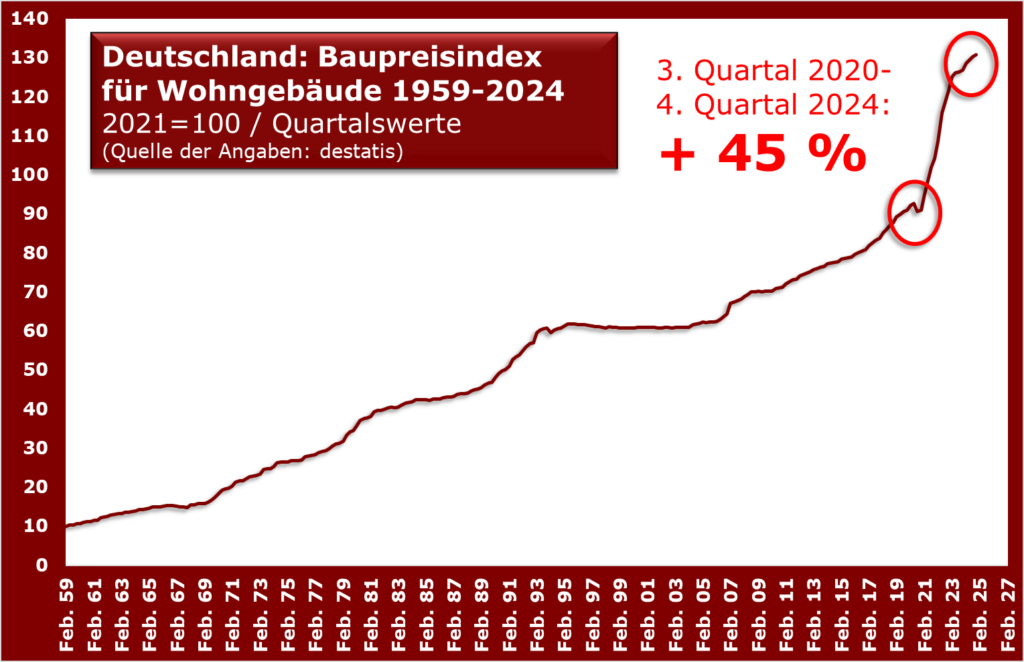

Wundern braucht man sich da nicht. Ich habe Ihnen das ja schon mehrfach geschrieben: neben dem groß beäugten Zinsanstieg sind auch die Baupreise förmlich explodiert. Seit einer winzigen Coronadelle im Herbst 2020 haben die Preise im Wohnungsbau um stolze 45 Prozent zugelegt. Das sind neun Prozent pro Jahr und damit ziemlich genau doppelt so viel wie der allgemeine Inflationsanstieg. Der Bau einer Behausung wurde also auch real teuer. Schätzen wir doch mal: wenn eine Wohnung bei 120 Quadratmetern 2020 in Metropolen vielleicht 600.000 Euro kostete, dann liegt der Aufschlag seither bei einer guten Viertelmillion. Hat nicht jeder so rumliegen und beleiht auch nicht jedem die Bank fröhlich.

A