Liebe Leser,

wenn Sie Angst vor einem Übergreifen von Putins Militär auf Westeuropa haben, dann kann ich sie wenigstens etwas beruhigen. Nach Angaben des Europäischen Rechnungshofes ist es nämlich alles andere als einfach, in Europa Truppen zu verlegen. So könnten zum Beispiel Panzer nur durch ein EU-Land fahren, wenn sie nicht schwerer sind, als es die dortige Straßenverkehrsordnung erlaubt. Auch verlangt ein EU-Land unter normalen Umständen derzeit einen Vorlauf von 45 Tagen für die Genehmigung grenzüberschreitender Verlegungen. Natürlich sind auch nicht alle Verkehrswege belastbar genug für solche schweren Lasten.

In ihrer grenzenlosen Weitsicht hat die Brüsseler EU daher schon 2022 angesichts des Ukrainekrieges einen Aktionsplan für militärische Mobilität in der Gemeinschaft von 2018 aktualisiert und auch gleich einen Topf mit Geld gefüllt. Allerdings war der mit 1,7 Milliarden Euro für den Zeitraum von 2021 bis 2027 so spärlich bemessen, dass er schon 2023 leer lief. So entstand nach Beobachtung der Rechnungsprüfer eine Finanzierungslücke von mehr als vier Jahren. Erst danach könnten weitere EU-Mittel für militärische Mobilität vergeben werden.

Und neben Geldmangel kommt noch eine weitere Kritik hinzu: obwohl die Mittel gezielt eingesetzt werden müssten, um zu wirken, seien bei der Entscheidung, welche Infrastrukturprojekte mit doppeltem Verwendungszweck finanziert werden sollen, geopolitische und militärische Faktoren nicht ausreichend berücksichtigt worden. Darüber hinaus seien die Projekte auf Einzelfallbasis, nicht immer an den strategisch wichtigsten Standorten und ohne Blick auf die Gesamtlage ausgewählt worden. Die EU finanzierte, wie die Prüfer feststellen, hauptsächlich Projekte im Osten der Union und kaum Projekte auf der südlichen Route in Richtung Ukraine. Das ist vermutlich vornehm formuliert für Gießkanne und Primat der cleversten Antragsteller.

Den neben dem lieben Geld wichtigsten Kritikpunkt glaubt man sofort: „Die Verwaltung der militärischen Mobilität in der EU ist vielschichtig und zersplittert, und es gibt keine zentrale Anlaufstelle. Daher ist es häufig unklar, wer wofür zuständig ist.“ Die Prüfer schlagen daher vor, die Zuständigkeiten besser zu regeln, bei den EU-Maßnahmen deutlicher Schwerpunkte zu setzen und die Finanzierung vorhersehbarer zu machen. Auch die vorhandenen EU-Mittel für den zivilen Verkehr könnten ihrer Ansicht nach genutzt werden, um Engpässe bei der militärischen Mobilität zu beseitigen.“

(Quelle: Europäischer Rechnungshof, https://www.eca.europa.eu/de/news/NEWS-SR-2025-04 )

Das passt wieder mal typisch zu diesen Eggheads in Brüssel: allein 2023 und 2024 sind im vereinigten Europa gut 600 Milliarden Euro für die Verteidigung ausgegeben worden. Aber um das gekaufte Zeug auch irgendwohin bringen zu können, fehlt es dann auf Jahre an Mitteln für die Verkehrswege. Wie irre ist das denn? Das mit den 45 Tagen fällt ja vielleicht wenigstens im Verteidigungsfall weg. Aber sicher bin ich mir da auch nicht.

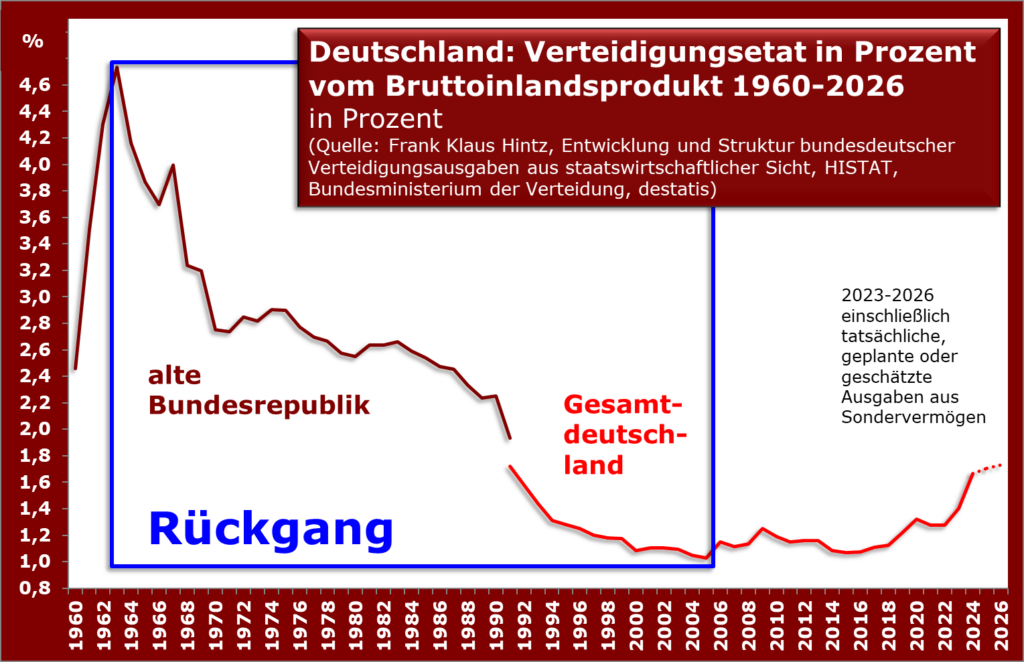

Vielleicht dazu passend hier mal die deutschen Militäranstrengungen der Nachkriegszeit. Dank einiger Rechnungstricks ist es ja zuletzt gelungen, den Verteidigungshaushalt in die Nähe des selbst versprochenen Zwei-Prozent-vom-BIP-Ziels zu bringen. Aber historisch gesehen ist das immer noch niedrig. Paradox: als die Republik noch jung und deutlich ärmer war als heute, gab sie – gemessen an der Wirtschaftskraft – weit mehr für die Bundeswehr aus als heute. Aber mittlerweile verteidigen wir ja eher eine hohe Rente oder das Bürgergeld. Endlich mal eine Prognose von dem Kerl, die auch mal aufgehen kann, werden Sie vielleicht gleich denken: mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird Donald Trump das Thema wieder aufgreifen, so wie er es schon in seiner ersten Amtszeit angestoßen hat.

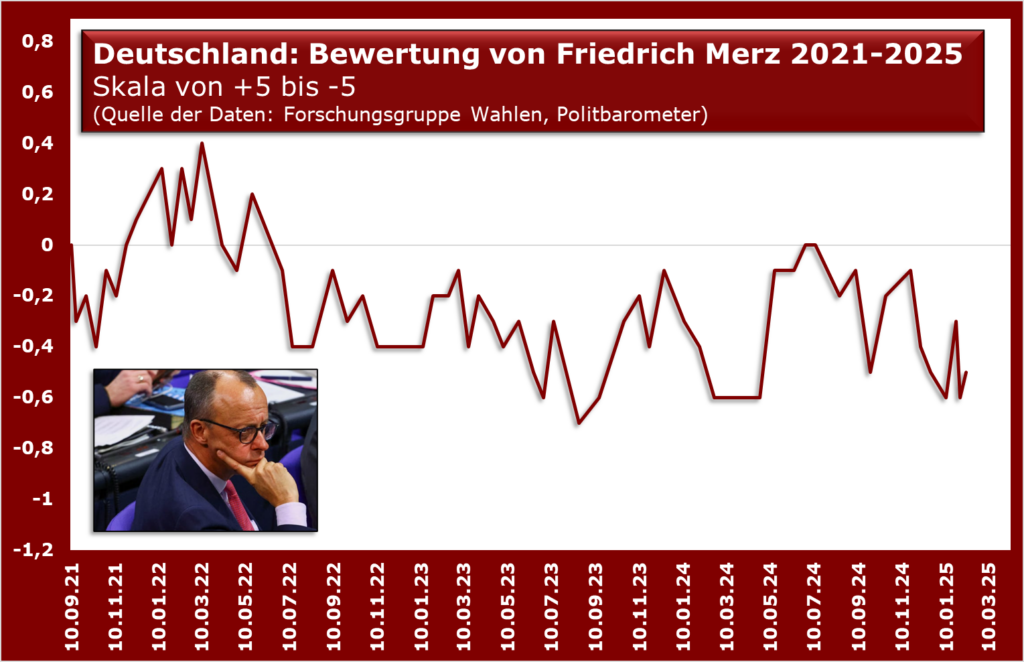

Letztes Thema heute. Seit gut einer Woche rollt nun die Diskussion um Friedrich Merz und seinem von der AfD unterstützten Gesetzentwurf durchs Land. Und angesichts des Medienechos und der Demos (München 250.000) muss man den Eindruck gewinnen, damit habe er im Wahlkampf den Fehler gemacht, der beim letzten Urnengang sein Vorgänger Armin Laschet mit seinem Lacher bei den Flutopfern die Kanzlerschaft kostete. Da verwundert es dann, dass Umfragen etwas anderes andeuten. Die Forschungsgruppe Wahlen sieht jedenfalls im Auftrag des ZDF im Politbarometer mit 30 Prozent CDU-Anteil keine Veränderung der Wählerstimmung. Und auch die Zustimmung für Merz verharrt auf recht niedrigem Niveau (-0,5 auf einer Skala von +5 bis -5) hat sich aber nur marginal – und zum Positiven – verändert.

Während sich ein Teil der Medien über die angebliche Ungeeignetheit von Merz die Finger wund schreibt, können einige mit ihrer Liebedienerei für den grünen Kandidaten Robert Habeck kaum an sich halten. Noch einmal sieben volle von insgesamt nur 120 Seiten hat der SPIEGEL in seiner aktuellen Ausgaben dem so nachdenklichen, bürgernahen und freundlichen Buchautor und Vizekanzler gewidmet. Alle seine Taten bis zum berühmten Kompromiss zwischen Tierschützern und Krabbenfischern in seiner Zeit als Schleswig-Holsteiner Umweltminister werden da wieder aufgebrüht, sein inniges Verhältnis mit dem dortigen CDU-Ministerpräsident ausgewalzt. Doch natürlich fehlen auch die minimalsten Details aus seinem Wahlkampf nicht, etwa wie er beim Umsteigen von einem Bahnsteig zum anderen hetzt. Selbst den greisen DDR-Dissidenten Wolf Biermann (Jahrgang 1936) hat man aufgetan, der Robert ein Gedichtlein widmen will. Nach der Lektüre glaubt man unwillkürlich, der sympathische Robert sei der nächste Kanzler.

Da verblüfft es dann aber doch, wenn er in der Politbarometer-Umfrage in der Beliebtheit fast gleichauf (-0,3) mit dem bösen Friedrich Merz liegt. Seine smarte Kollegin Annalena Baerbock hinkt sogar ganz leicht (-0,6) hinter dem Alt-Konservativen her, aber das nur nebenbei. Offenbar hat Roberts Charmeoffensive bisher eher die SPIEGEL-Redakteure angefasst als die breite Masse des Wählervolks. Muss halt noch eine SPIEGEL-Personality-Story von 14 Seiten her.