Liebe Leser,

heute früh um Mitternacht sollten an den US-Grenzen zu den Nachbarländern Kanada und Mexiko Zölle von 25 Prozent in Kraft treten. Formale Begründung dafür: die Nachbarn sollen endlich den Transit der Droge Fentanyl und seiner Rohstoffe stoppen und die Migration nach den USA begrenzen. Nebenbei wurde auch bei den Zöllen für chinesische Waren noch mal ein Zehntel aufgeschlagen, angeblich kommen von dort immer noch Fentanyl-Substanzen. Doch bei Donald Trump ist es schwer, irgendwas vorherzusehen: kurz vor Umsetzung seiner Zollidee plötzlich die temporäre Entwarnung, die 25 Prozent werden erstmal um einen Monat verschoben.

Begründung: Mexiko und Kanada hätten Zugeständnisse zur Eindämmung des Drogen- und Migrantenstroms in die USA gemacht. Auch mit Chinas Boos Xi Jinping werde er wahrscheinlich innerhalb der nächsten 24 Stunden Jinping über eine Reihe von Streitfragen sprechen. Wobei Trump warnte, dass die geplanten 10 Prozent Zölle nur ein „Eröffnungsschuss“ seien. Die Politik der wichtigsten Industrienation der Welt erinnert inzwischen an den Film „Der Pate“, wo man seinen Willen nach dem Motto „Ein Angebot, das er nicht ablehnen kann“ durchsetzt.

Wie ernst der Donald die vorgeschobenen Gründe selbst nimmt, ob das alles nur spektakuläre Schritte für das Ansehen bei seinen Anhängern oder einfach nur Machtdemonstrationen sein sollen, kann ich Ihnen mangels Einblick in die Hirnwindungen des US-Präsidenten nicht sagen. Aber ich kann Sie – wie gewohnt – mit Zahlen zum Thema heimsuchen. Die Importe aus den beiden Nachbarländern liegen so um die 85 Milliarden Dollar im Monat. Für China können Sie noch einmal 36 Milliarden draufschlagen, dann ist man monatlich bei so um die 120 Milliarden Dollar.

Wenn die Wareneinfuhren nicht angesichts höherer Preise zurückgehen, was naheliegend wäre, dann könnte Amerikas Staatskasse monatlich bei den nun aufgeschobenen Zollsätzen maximal 30 Milliarden zusätzlich kassieren. Das wären aufs Jahr hochgerechnet 360 Milliarden Dollar oder ein Achtel des Defizits im Bundeshaushalt. Und setzt man die höchstmögliche Zolleinnahme zum Bruttoinlandsprodukt (2024) in Beziehung, dann reden wir über so etwa ein Prozent. Hört sich das eher harmlos an, sahen es die Börsianer nicht gelassen: selbst im fernen Deutschland sanken die Kurse gleich zu Handelsstart um bis zu 2,3 Prozent. Allen voran natürlich die Autopapiere bei denen die USA ein wichtiger Abseitsmarkt sind, der teilweise aua Mexiko bedient wird.

(Quelle: BEA, https://www.bea.gov/data/intl-trade-investment/international-trade-goods-and-services und: https://www.bea.gov/data/gdp/gross-domestic-product und: https://apps.bea.gov/iTable/?reqid=19&step=2&isuri=1&categories=survey&_gl=1*1oox6hc*_ga*NzMzOTQ1Mzg3LjE3Mzc0NTU4MzY.*_ga_J4698JNNFT*MTczODU3MjQ2NC40LjEuMTczODU3MzI3My4xMC4wLjA.#eyJhcHBpZCI6MTksInN0ZXBzIjpbMSwyLDNdLCJkYXRhIjpbWyJDYXRlZ29yaWVzIiwiU3VydmV5Il0sWyJOSVBBX1RhYmxlX0xpc3QiLCI4NiJdXX0= )

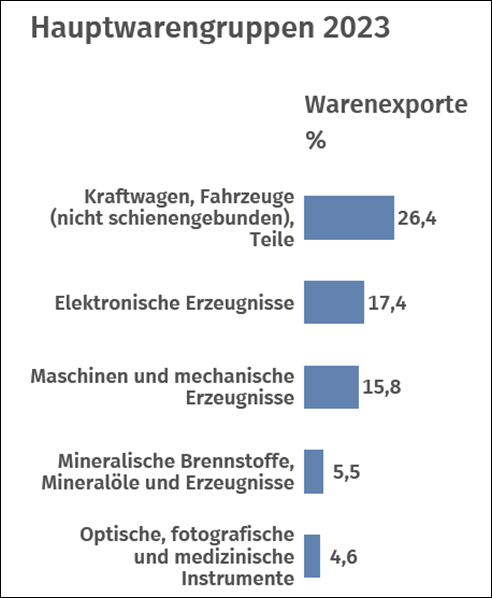

Schaut man sich die wichtigsten Exportgüter Mexikos an auf die jetzt die Zölle gelten, dann liegt der Verdacht nahe, dass einige amerikanische Hersteller stark betroffen sein könnten. 26 Prozent der mexikanischen Ausfuhren sind nämlich Kraftfahrzeuge und ihrer Teile. Rechnen Sie noch Elektronik und Maschinen dazu, dann sind das 60 Prozent der Exporte des Landes. Wo die wohl hingehen, nach Costa Rica? Und kennen Sie einen großen mexikanischen Autokonzern? Das sind ausgelagerte Fabriken, die die niedrigen Löhne in Mexiko nutzen.

Darin liegt auch das wahre Unsicherheitspotential für die Börsianer: wie können die Hersteller ihre Lieferketten in Nord- und Mittelamerika rasch umdirigieren? Was bedeutet das für die US-Wirtschaft und für einzelne Unternehmen? Senator Rand Paul aus Kentucky, einer der wenigen Republikaner, die den Präsidenten gelegentlich kritisieren: „Zölle sind einfach Steuern. Konservative waren sich einst einig gegen neue Steuern. Eine Besteuerung des Handels wird weniger Handel und höhere Preise bedeuten.“ Falls andere Republikaner Pauls Ansicht teilen, dass die Wirtschaft einen Schlag erleiden könnte, behalten sie es für sich.

Für die bei der Wahl angeschlagenen Demokraten ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Sie haben die letzten Tage damit zugerbracht, die Botschaft zu verbreiten, dass Trump dafür verantwortlich sei, das Leben in Amerika könne teurer werden. „Mit einem einzigen rücksichtslosen Schritt“, erklärte zum Beispiel der demokratische Abgeordnete Gabe Vasquez aus New Mexico, „hat der Präsident gerade die Preise für Benzin erhöht, für den Lastwagen, mit dem Sie zur Arbeit fahren, für einen Computer in Ihrem Kleinunternehmen und für alles im Supermarkt, von Avocados bis Tequila.“

Das wird jetzt in Wall Street und anderswo ein munteres Spielchen auszukundschaften, welche Firma wie betroffen wäre. Beispiel General Motors: trotz der Meldung von guten Ertragszahlen fiel die Aktie in den letzten vier Handelstagen der Vorwoche um glatte 10 Prozent und gab am Monat nach der Zollankündigung zunächst noch einmal fast acht Prozent nach. Mit der Zollverschiebung reduzierte sich der Tagesverlust dann bis zum Börsenschluss auf nur noch gut drei Prozent. Dass Trumps Stimmungsschwankungen auf den Kurs Einfluss haben, ist kein Wunder: GM baut in Mexiko in vier Fabriken seit 1935 Autos. In Kanada stehen zwei GM-Autofabriken und drei große Zulieferwerke des Konzerns. Nicht verwunderlich, dass mancher Anleger denkt, die sollen sich in Detroit und Washington erst mal neu sortieren. So erging es dann auch den deutschen Autotiteln am Montag mies.

(Quelle; NYT, 2.2.25, https://www.nytimes.com/2025/02/02/world/us-tariffs-canada-china-mexico.html und: https://www.barrons.com/articles/trump-tariffs-canada-mexico-china-news-stock-market-economy-73fe87e9?mod=md_stockoverview_news )

Die Einschätzung der Fachleute reicht – wie üblich – beim Zollthema von Gelassenheit bis zu Aufgeregtheit. Zur letzteren Kategorie gehört Eswar Prasad, Professor für Handelspolitik an der Cornell University: „Diese Zölle läuten eine neue Ära des US-Handelsprotektionismus ein, die wahrscheinlich einen breiten Kreis von Amerikas Handelspartnern, seien es Rivalen oder Verbündete, betreffen und den internationalen Handel erheblich stören wird.“ Sein Kollege, der Harvard-Ökonom Lawrence Summers kritisierte die Zölle zwischen Kanada und Mexiko als „unerklärlich und gefährlich“ und glaubt, sie würden die Preise für Benzin, Autos und andere Produkte erhöhen.

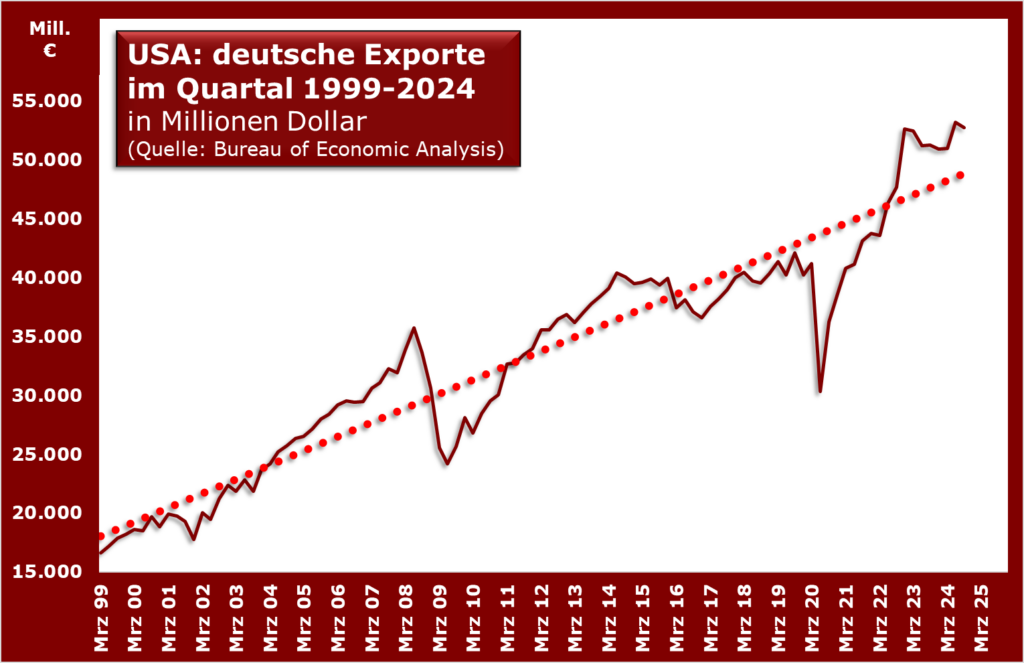

Die Gefahr räumte vor seiner Umentscheidung sogar der Präsident ein. Auf „X“ schrieb er übers Wochenende: „Wird es schmerzhaft sein? Ja, vielleicht (und vielleicht auch nicht!). Aber wir werden Amerika wieder großartig machen, und das wird den Preis wert sein, der dafür bezahlt werden muss.“ Auch die Deutschen könnten übrigens ins Trump-Visier geraten, ihre Exporte nach den USA wachsen seit Ewigkeiten immer höher. Aus Trump-Sicht nehmen sie damit amerikanischen Arbeitern Jobs weg.

Na ja, selbst das eine Prozent der Zölle Anteil am Bruttoinlandsprodukt bei Einführung der Zölle legt nahe, dass es nicht gar so übel kommen muss. Und außerdem könnte man sich in der monatlichen Aufschubfrist auf Maßnahmen gegen Fentanyl und Migration an den Grenzübergängen einigen, dann wäre außer Aufregung nicht viel gewesen. Aber Unsicherheit mag die Börse nun mal nicht, da gehen alle Ängstlichen erst mal auf Tauchstation und die Mutigeren haben das Gefühl, man könne mit angedachten Käufen auch noch ein bisschen warten.

Na ja, selbst das eine Prozent der Zölle Anteil am Bruttoinlandsprodukt bei Einführung der Zölle legt nahe, dass es nicht gar so übel kommen muss. Und außerdem könnte man sich in der monatlichen Aufschubfrist auf Maßnahmen gegen Fentanyl und Migration an den Grenzübergängen einigen, dann wäre außer Aufregung nicht viel gewesen. Aber Unsicherheit mag die Börse nun mal nicht, da gehen alle Ängstlichen erst mal auf Tauchstation und die Mutigeren haben das Gefühl, man könne mit angedachten Käufen auch noch ein bisschen warten.

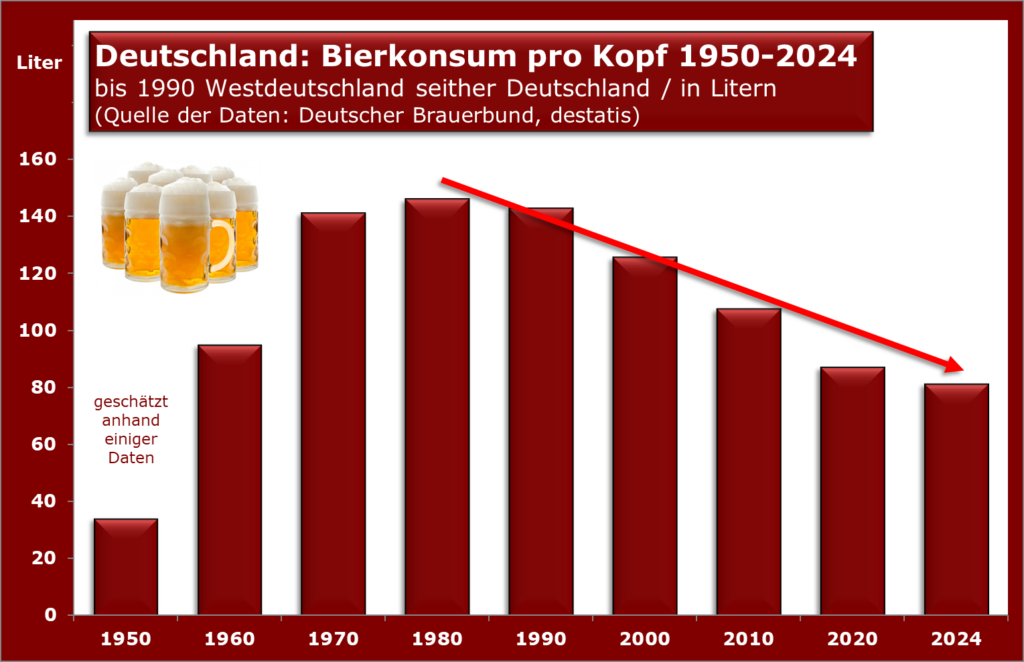

Themenwechsel. Von der weiten Welt zurück in die heimische Republik. Hierzulande war, ist und bleibt Bayern die Hochburg des Biergenusses. Während in ganz Deutschland trotz Fußball-Europameisterschaft letzten Sommer 1,6 Prozent weniger Gerstensaft durch die durstigen Kehlen rann, waren es im Bayernland genau umgekehrt 1,6 Prozent mehr. Damit halten bayerische Suffköppe einen Marktanteil von 29 Prozent. Zur Erinnerung noch mal der seit über vier Jahrzehnten verringerte Bierdurst der Deutschen.

Auch in einer anderer Beziehung liegen die Bayern weit vorne. Zwar gibt es noch keine abschließenden Zahlen für letztes Jahr, aber 2023 standen hier mit 622 die meisten Braustätten. Erst an zweiter Stelle folgte mit astronomischem Abstand Baden-Württemberg mit 203 Stätten. 42 Prozent aller deutschen Brauhäuser stehen auf bayerischem Territorium. Bedient hier im Schnitt ein Brauhaus nur 21.500 Biertrinker, sind es im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen 127.800 Bierfreunde.