Liebe Leser,

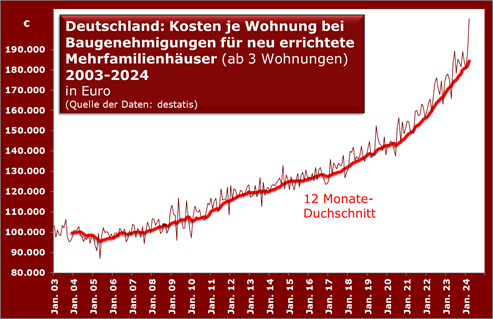

wenn man nach einer Sendepause wieder anfängt, dann überlegt man sich natürlich, womit man beginnt. Da ist man froh, wenn man auf einen – zudem auch noch unbeachteten – Rekord stößt. Auch wenn es kein sonderlich angenehmer ist: im aktuellsten Berichtsmonat März 2024 haben die veranschlagten Baukosten neu zu errichtender Wohnungen in Mehrfamilienhäusern erstmals die Grenze von 200.000 Euro pro Quadratmeter übersprungen. Mit 205.223 Euro soll nach der Planung eine Neubauwohnung 24 Prozent mehr kosten als zum Beispiel vor zwei Jahren. Dass die Bude dann am Ende mit den auftauchenden Sonderwüschen zuweilen viel teurer kommt als angenommen, weißt jeder, der schon mal gebaut hat zur Genüge. Nun sieht der letzte Wert ein bisschen nach einem Ausreißer aus, aber der Trend ist unverkennbar.

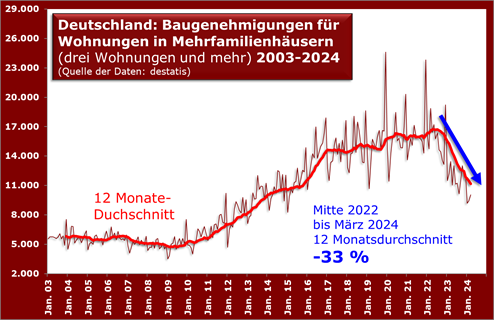

Dass da etwas schief zu laufen scheint, ahnt man schon nach einem ersten Blick auf den permanenten Aufwärtstrend der Baukosten. Noch deutlicher wird das, wenn man sich die Folgen besieht. Denn natürlich können bei deutlich langsamer gestiegenen Einkommen und zuletzt erheblich höheren Zinsen viele Bauherren in ihren Kalkulationen nicht mehr mithalten, was dann im Anschluss für deren Mieter Knappheit erzeugen muss. Allein seit Mitte 2022 ging die Zahl der neu genehmigten Wohnungen im aussagekräftigen 12 Monats-Durchschnitt um ein Drittel zurück. Heißt anders formuliert: Monat für Monat rund 6.000 neue Wohnungen weniger geplant als in den guten Zeiten 2020 bis 2022 – und das bei permanenter Zuwanderung von Menschen, die ja irgendwo wohnen müssen.

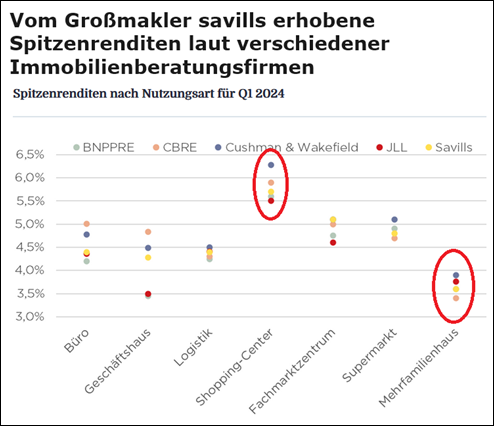

Das ist der Kern des Problems, wenn Politiker und Verbandsfunktionäre immer von „bezahlbarem Wohnraum“ daher schwadronieren. Mehrfamilienhäuser sind der Schwachpunkt, denn in ihnen entstehen mit Abstand die meisten neuen Wohnungen, nämlich im März gut 54 Prozent. Und ein Ende der Kalamitäten ist noch gar nicht abzusehen, selbst wenn jetzt das erste Mal die Leitzinsen wieder etwas zurückgenommen worden sind. Denn Mehrfamilienhäuser bieten derzeit die geringsten Renditen von allen Immobilienbereichen, wie der Großmakler savills zuletzt für das 1. Quartal 2024 von Beratungsfirmen zusammengetragen habt. Schauen Sie auf die Markierung ganz unten rechts in der nächsten Grafik. Gut zwei Prozentpunkte hängen sie in der Rendite hinter dem Spitzenreiter Shoppingcenter zurück. Und das sind schon die Spitzenrenditen.

(Quelle: savills 6.6.24, https://www.savills.de/research_articles/260049/288980-0 )

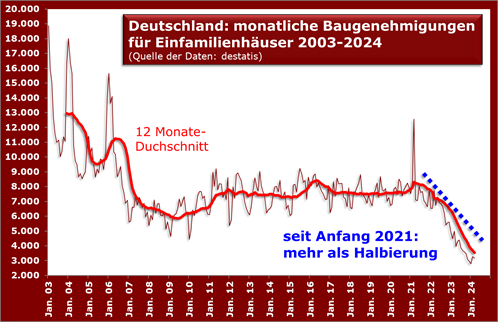

Nun frage ich Sie: wer soll denn da begeistert neue und auch noch billige Wohnungen bauen? Zumal wenn er danach noch als Miethai angefeindet oder wie in Berlin gar mit Enteignung bedroht wird? Aber wenn man nun denken könnte, wieder mal die Schwächsten am bösesten getroffen. Prozentual noch schwerer in ihren Immobilienträumen eingeschränkt sind die eher wohlhabenderen Familien. Ihre Hoffnung auf ein schmuckes Einfamilienhaus zerrinnt immer mehr. Allein seit Anfang 2021 sank hier der geplante Neubau noch einmal um über die Hälfte auf den niedrigsten Stand seit den Nachkriegsjahren.

Kunststück, der Bau so eines Eigenheims ist noch einmal fast doppelt so teuer wie die Errichtung einer Einheit in einem Mehrfamilienhaus. Das wird für Familien mit Kindern, die Platz und Garten gerade in ihren noch eher einkommensschwachen jungen Jahren benötigen, immer unerschwinglicher.

(Quelle: WELT, 7.6.24, https://www.welt.de/wirtschaft/article251879042/Immobilien-Deutschland-fehlen-800-000-Wohnungen-und-Geywitz-praesentiert-einen-Steuervorteil.html )

Nun hatte die amtierende Regierung und ihre Bauministerin Klara Geywitz Glück im Unglück. Baupreisexplosion und Zinsanstieg boten ihnen eine einfache Erklärung für das in den Grafiken gezeigte Desaster. So hört es sich bei der Klara so an, als haben sie eigentlich alles getan, um den Laden in Schwung zu halten. Ihr Statement anlässlich der überraschenden Verkündung von erstmals seit 34 Jahren neuen steuerlichen Vergünstigungen für gemeinnützige Bauherren günstiger Wohnungen: „Mit der neuen Wohngemeinnützigkeit schaffen wir neben dem sozialen Wohnungsbau eine weitere starke Säule für mehr bezahlbaren Wohnraum in unserem Land“, so die SPD-Politikerin.

Anders als die frohgemute Klara sehen Mietervertreter längst nicht alle Probleme gebannt: „Wir warnen vor einem gesetzlichen Schnellschuss ins Leere“, grummelte zum Beispiel Sebastian Bartels, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins (BMV). Seiner Ansicht nach genügt es bei Weitem nicht, ein paar Steuererleichterungen zu verkünden. „Wir erwarten, dass der Bundestag das Schmalspur-Projekt der Ampel nun richtig aufgleist und hierdurch eine bundesweite Debatte über die Chancen einer umfassenden gesetzlichen Regelung zur neuen Gemeinnützigkeit angestoßen wird.“ Und der Koalitionspartner GRÜNE räumt in Person der Wohnungsbau-Expertin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Christina-Johanne Schröder, ein: „Die nun im Kabinett beschlossene Regelung wirkt eher wie ein Tropfen auf den heißen Stein.“

Noch skeptischer ist Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln: „Die Regelung wird wirkungslos bleiben.“ Nur mit Steuerbefreiungen, aber ohne direkte Investitionszulagen sei das für Unternehmen kaum reizvoll. „Stiftungen und kommunale Unternehmen haben von Steuervorteilen wenig, weil sie ohnehin kaum Steuern zahlen“, wundert sich Voigtländer. Aus seiner Sicht arbeite die Ampel-Regierung mit der Einigung zwar formal ihren Koalitionsvertrag ab – aber nicht mehr.

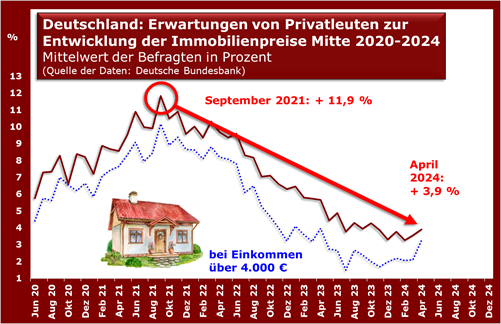

Man kann das als Laie auch einfacher sehen: solange der Bau von Wohnungen in der Spitze kaum mehr erbringt als der Kauf einer Bundesanleihe wird auf den Baustellen wenig los sein. Das aber könnte bedeuten, dass auf Sicht die Preise für Wohnimmobilien nach ihrem temporären Rückgang wieder anziehen, wenn lange zu wenig gebaut (man spricht schon jetzt von fehlenden 800.000 Wohnungen) und wenn die Leute wieder besserer Laune sowie die Zinsen gesunken sein sollten. Jedenfalls scheint das langsam ein Teil der potentiellen Käufer so zu sehen. Monatlich von der Bundesbank nach ihren Preiserwartungen befragt, gingen ihre Erwartungen vom Herbst 2021 bis in die zweite Jahreshälfte 2023 erheblich zurück. Jetzt aber haben sie sich zumindest stabilisiert.

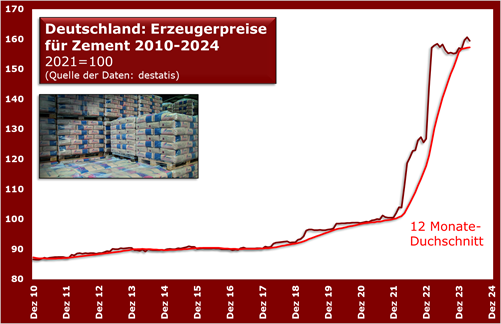

Übrigens darf man nicht in den Fehlschluss verfallen, dass die auffällige Flaute bei Wohnimmobilien alle Bauzulieferer oder gar ihre Preise gleichermaßen drückt. Da der Tiefbau (Straßen, Brücken usw.) kräftig weiter läuft, ist zum Beispiel Zement immer noch 60 Prozent teurer als zum Jahreswechsel 2021/22 (also vor dem Ukrainekrieg und seinen Energiepreiskapriolen).

Aber das ist wirklich von Produkt zu Produkt, von Gewerk zu Gewerk verschieden.