Liebe Leser,

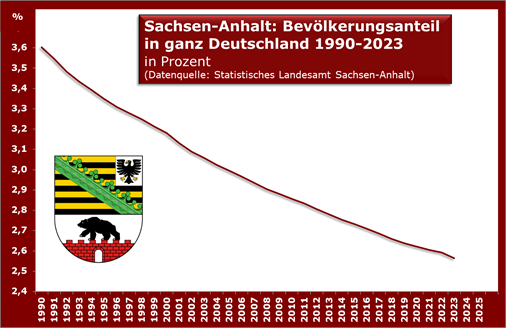

heute mal was aus reiner Lust an statistischen Spielereien. Das von oben auf die Zwei-Millionen-Bevölkerungsgrenze zusteuernde Bundesland Sachsen-Anhalt hat nur noch 2,56 Prozent Anteil an der gesamten deutschen Bevölkerung. Die Zahl der Menschen mit deutschem Pass, die demnach im Sommer 2026 bei der nächsten Landtagswahl wahlberechtigt sein werden, dürfte schon dieses Jahr unter zwei Millionen (2023: 2,01 Millionen) sinken. Insgesamt wohnen dort auf 20.452 Quadratkilometern im Herzen Europas 2,18 Millionen Menschen. Sachsen-Anhalt ist damit nur etwa ein Viertel mehr bevölkert als Hamburg (1,9 Millionen insgesamt) und deutlich weniger als Berlin (3,6 Millionen insgesamt).

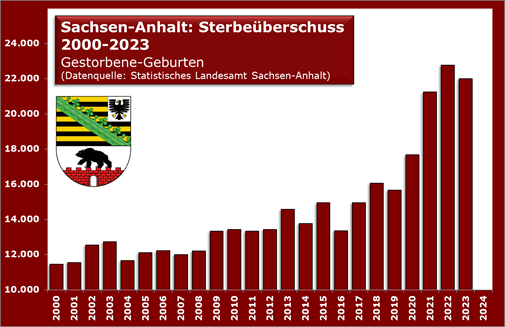

Auf natürlichem Wege – also Verstorbene minus Geburten – verschwinden jährlich etwa 22.000 Sachsen-Anhaltiner aus den Grenzen des Landes. Letztes Jahr wurden dort nur noch 13.458 Babys geboren, 58 Prozent weniger als 1990.

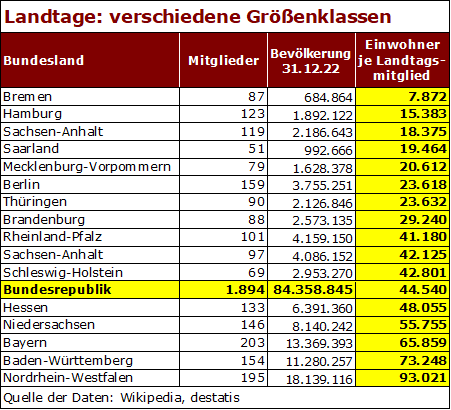

Neben Bremen und dem Saarland auch so ein Bundesland mit kompletter staatlicher Ausstattung, das man einfach zugunsten der größeren Nachbarländer einsparen könnte. Ich versuche mal, das anhand der Landtage deutlich zu machen. In Deutschland gibt es 1.894 Landtagsabgeordnete. Davon sitzen 119 – also 6,3 Prozent – in Magdeburg am Domplatz 6-9 in ihren blauen Sesseln. Das ist erkennbar viel im Vergleich zum deutschen Bevölkerungsanteil des Landes von – siehe oben – knapp 2,6 Prozent.

Die folgende Tabelle reiht in der rechten Spalte nach den Einwohnern je Landtagsabgeordneten. Da liegen natürlich die Stadtstaaten – ohnehin ein Anachronismus – weit vorne, aber auch Sachsen-Anhalt und das Saarland spielen dabei in der Spitzengruppe mit. Während in Nordrhein-Westfalen rund 93.000 Bürger einen Abgeordneten nach Düsseldorf wählen dürfen, sind es in Bremen nebst Bremerhaven keine 8.000.

Anders herum gedacht: würde NRW genauso großzügig mit seinen Abgeordneten umgehen wie Bremen, dann müssten im Landtag am Düsseldorfer Rheinufer etwa 2.300 Volksvertreter sitzen. Würde reichlich eng im Saal, denn immerhin müsste das Auditorium fast verzwölffacht werden.

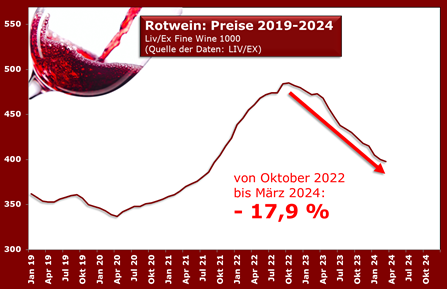

Themenwechsel. In der Morgenmail vom 1. April habe ich Ihnen vom nachlassenden Interesse der Franzosen am Weingenuss berichtet. Aber ganz allgemein ist die Begeisterung auch für teure Rotweine der Spitzenklasse auf dem Rückzug. Um fast 18 Prozent fiel der Index von 1.000 Raritäten in der Flasche seit Oktober 2022.

Aber bevor Sie jetzt Ihre Traurigkeit als Sammler solcher Tropfen im Glas ersäufen, solche Ruhephasen der Begeisterung gab es in der Vergangenheit schon öfter. Sehen Sie dazu mal auf den folgenden Langfristchart. In der längste Baisse des Beobachtungszeitraums seit 1988, von Mitte 2011 bis in den Sommer 2014, fielen die Preise gar um 30 Prozent. Die Abwärtsbewegung davor ab Oktober 1997 sieht zwar optisch klein aus, haute aber innerhalb eines Jahres 24 Prozent vom Preisniveau weg. Anschließend jedoch ging es dann wieder flott nach oben.

In diesem tröstlichen Sinne – Prost