Liebe Freunde und Kollegen,

„Wir liefern auch in die umliegenden Dörfer“, machte sich einst die Kölner Brauerei „Dom Kölsch“ in einem Werbeschild am Düsseldorfer Hauptbahnhof über die steinalte Rivalität der beiden Nachbarstädte am Rhein lustig. Außer der althergebrachten Unterschiede beim Biergenuss (Kölsch/Alt) ist heute im Alltag nur noch wenig von dem mentalen Unterschieden zu spüren. Ich kann das – glaube ich – beurteilen: ich lebe seit 62 Jahren in Düsseldorf und habe gut ein Jahrzehnt in Köln studiert/gearbeitet.

Klassischerweise ist Köln mit fast 1,1 Millionen Einwohnern größer, Düsseldorf mit 625.000 Bewohnern fast nur halb so groß. Dafür haben die Düsseldorfer den Sitz der Landesregierung in ihren Stadtgrenzen. In einer anderen Beziehung schlägt meine Wahlheimat die Domstadt qualitativ um Längen: bezieht man die Schulden der kommunalen Unternehmen mit ein, hat Düsseldorf pro Düsseldorfer nur 3.222 Euro Verbindlichkeiten, Köln mit 7.854 Euro mehr als doppelt so hohe.

Spitzenreiter in Nordrhein-Westfalen ist übrigens die kreisfreie Stadt Siegburg mit 12.389 Euro. Knapp 42.000 Einwohner teilen sich hier rund 24 Kilometer südöstlich von Köln stattliche 519 Millionen Euro kommunale Verschuldung. Solche und ähnliche Erkenntnisse stellt das „Gemeinsame Statistikportal der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder“ für jeden deutschen Kreis und die kreisfreien Städte per Ende 2022 zur Verfügung.

Bei Bedarf zum Nachgucken: https://www.statistikportal.de/de/veroeffentlichungen/integrierte-schulden-der-gemeinden-und-gemeindeverbaende

(Quelle: RP, 3.11.2018, https://rp-online.de/nrw/panorama/franz-huhn-buergermeister-von-siegburg-der-koenig-der-schulden_aid-32757875 )

Aus reiner Neugier habe ich übrigens versucht herauszubekommen, wie die wohl fast ein Jahrtausend alte Kreisstadt (Burg dort seit dem 9. Jahrhundert) zu diesem Schuldenberg gekommen ist. Der Endlosbürgermeister Franz Huhn (Amtszeit: 2004-2020) hatte in einem Pressegespräch, Überschrift „Siegburgs Bürgermeister ist Schuldenkönig“ beim Rekord 2018 null Bedenken: „Ich habe kein schlechtes Gewissen“.

Offenbar die Bürger vielleicht schon: als sich der CDU-Mann im Herbst 2020 nicht mehr zur Wiederwahl stellte, siegte in der Stichwahl erstmals in der Geschichte der Stadt ein SPD-Kandidat: Stefan Rosemann (Jahrgang: 1971). Der scheint nun auch nicht gerade vor Sorge schlaflose Nächte zu haben. Zwar hat die Stadt bereits seit seinem Vorgänger mit 790 Prozent bei der Grundsteuer B einen turmhohen Hebesatz, aber auch der aktuelle Haushaltsplan 2024 sieht wieder ein stattliches Defizit von 12 Millionen Euro vor, bei Einnahmen von 153 Millionen Euro wohlgemerkt.

(Quelle: Haushalt Stadt Siegburg, Seite 10, https://siegburg.de/service-verwaltung/finanzen/haushalt/index.html )

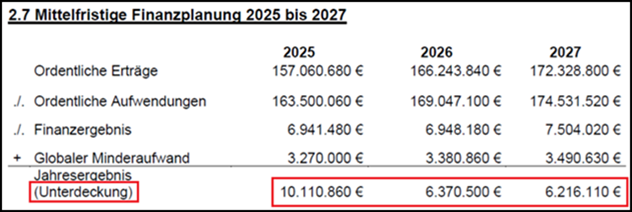

Mit Entlastung ist auch in den kommenden Jahren nach Siegburger Planung nicht zu rechnen. 2025 bis 2027 sollen noch einmal fast 23 Millionen Miese zusätzlich anfallen. Und da sind Kleinigkeiten wie eine rückläufige Wirtschaft oder mehr soziale Unterstützungszahlungen als Risiken noch gar nicht drin. Doch schon wenn es bei den geplanten Werten bleibt, könnte Siegburg seine Spitzenstellung in der nordrhein-westfälischen Verschuldungs-Rangliste noch auf deutlich über 13.000 Euro pro Einwohner ausbauen. Die Begründung bleibt unter alle Parteien immer gleich: jede Sanierung eines städtischen Gebäudes sind ja schließlich Zukunftsinvestitionen.

Themenwechsel. Eins muss man den Linksgrünen lassen: beharrlich sind sie. SPD und vor allem die GRÜNEN vermuten, dass Sie unter jungen Wählern leichter ein paar zusätzliche Stimmen absahnen können. Daher erklingt in regelmäßigen Abständen ihr Lockruf, doch das Mindestalter bei Bundestagswahlen von 18 auf 16 Jahre abzusenken.

Seit 1972 darf man in Deutschland so wie heute wählen, in einigen Bundesländern jedoch dürfen bereits jetzt 16-jährige auf Landes- oder Kommunalebene an der Urne mit dabei sein. Eigentlich wollte die amtierende Koalition das auch bundesweit umsetzen. Allerdings ist für die notwendige Grundgesetzänderung eine Zweidrittelmehrheit erforderlich, gegen die sich aus nachvollziehbaren Gründen die stark bei den Alten verankerte CDU/CSU sträubt.

Nun ein neuer verbaler Kleinversuch. Die SPD-Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (Jahrgang 1968) befürwortet die 16, weil es angeblich der Demokratie gut täte, mehr Menschen bei wichtigen Entscheidungen einzubeziehen. Je früher das geschehe, desto größer sei die Chance auf eine regelmäßige Wahlbeteiligung. Zuspruch erhielt sie von der grünen Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Jahrgang 1966). Junge Menschen hätten als Stütze der Gesellschaft „jedes Recht, über ihre Zukunft selbst zu entscheiden”, so die Grünenpolitikerin in der ARD. Politisches Interesse sei keine Frage des Alters.

Leider erscheinen diese Thesen recht wackelig. Wenn man durch ein früheres Wahlalter eine größere Mobilisierung beim Gang zu Wahlurne erzeugen könnte, dann wäre doch eine höhere Wahlbeteiligung zu erwarten. Schauen wir also mal zurück zur Absenkung bei der Wahl 1972. Bei der letzten Bundestagswahl davor hatte die Beteiligung bei 86,7 Prozent gelegen. In der Tat ging sie dann zur „Willy-Wahl“ auf gut 91 Prozent noch etwas herauf. Nur sackte sie danach bis 2009 auf nur noch 70,8 Prozent ab und lag auch bei der Scholzwahl 2021 nur bei knapp 77 Prozent. Der Wert von 1969, als nur ab 21 mitgestimmt werden konnte, wurde seit 1983 nie mehr erreicht.

Und wenn man Göring-Eckardts Ansicht „Politisches Interesse sei keine Frage des Alters“ vernimmt, kann man beim ersten Hinhören ja noch spontan zustimmen, weil fast jeder ein frühreifes Kind mit politischen Ansichten kennt. Aber es ist nun mal die Eigenart einer Altersgrenze, dass sie einen Strich zieht, der bei Millionen nicht auf jeden zutreffen kann. Aber irgendwo muss doch wohl eine Grenze sein. Sonst könnte man gleich auf sieben Jahre heruntergehen, da wird wohl jedes Kind seinen Namen schreiben und ein erkennbares Kreuz machen können.

Was bei linksgrünen Schlaubolden*Innen ja immer wenig zählt, ist der Wille derjenigen, die sie eigentlich vertreten sollen. Eine Umfrage des Internet-Meinungsforschers CIVEY lässt recht klar erkennen, was der in diesem Fall ist. Gut 21 Prozent waren für eine Herabsetzung, aber stolze 77 Prozent dagegen. Bei den Senioren schrumpfte die Zustimmung gar auf müde 10 Prozent. Beide Befürwortungsanteile liegen erheblich unter den noch verbliebenen Umfragewerten der SPD und GRÜNEN.