Liebe Leser,

die Bundesregierung will bei den Bauern jährlich 900 Millionen Euro einsparen. Dafür plant sie, einen Teil der Steuer-Rückerstattung beim Agrar-Diesel (etwa 440 Millionen Euro) und die Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge zu streichen. Bauernpräsident Joachim Rukwied (Jahrgang 1961) hat die von der Ampel-Koalition geplante Streichung scharf kritisiert: „Wir nehmen das nicht hin“, erklärte er zu Wochenbeginn bei einer Kundgebung in Berlin. Das sei „eine Kampfansage“ an die Bauern.

Wenn die Regierung die Vorschläge nicht „ersatzlos“ streiche, würden Landwirte dafür sorgen, dass es „einen sehr heißen Januar“ geben werde. „Dann werden wir ab 8. Januar überall präsent sein in einer Art und Weise, wie es das Land noch nicht erlebt hat.“ Agrarminister Cem Özdemir (Jahrgang 1965) bekam schon mal die volle Breitseite der nach Berlin getrekkerten 6.600 Bauernvertreter ab. „Ampel weg“, „Neuwahlen, Neuwahlen“ schallte ihm entgegen, als er gegen eine johlende und lärmende Menge anschrie. Dabei will er nach eigenem Bekunden für eine Rücknahme der Maßnahmen kämpfen.

(Quelle: WELT, 19.12.23, https://www.welt.de/politik/deutschland/article249104400/Berlin-Bauernpraesident-droht-mit-Protesten-die-das-Land-noch-nicht-erlebt-hat.html?source=puerto-reco-2_ABC-V35.2.B_AUC_based und: BMEL, https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik-und-foerderung/direktzahlung/veroeffentlichung-eu-zahlungen.html

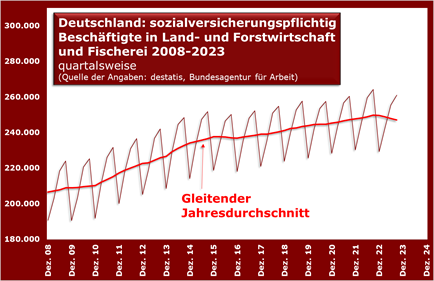

Warum nun eine Branche wie die Bauern bei jeder Preisschwankung ihrer Produkte oder Streichung von Privilegien so einem Aufstand machen kann, bleibt eines der Geheimnisse dieser Republik. Ganze Industriezweige der Nachkriegszeit wie etwa die Textilbranche mit über einer Million Beschäftigten sind weitgehend entschwunden. Im Agrarsektor hingegen werkelt rund eine Viertelmillion (einschließlich der Forste und Fischer) an Voll- und Teilzeitkräften, einschließlich mithelfender Familienmitglieder vielleicht eine halbe Million. Und die tun regelmäßig so, als wäre es die Pflicht der restlichen Bevölkerung, sie finanziell zu päppeln und sei der Untergang des Nährstandes unmittelbar bevorstehend.

Dabei erhielten allein aus dem EU-Topf deutsche Antragsteller 2022 rund sieben Milliarden Euro an Unterstützung. Das sind immerhin 22.000 Euro pro Antragstellernase. Und allerhand bundesdeutsche Leistungen kommen hinzu (siehe oben). Nach Berechnungen von Professor Thomas Herzfeld von der Uni Halle-Wittenberg erhält ein Ackerbaubetrieb mit 100 Hektar rund 17 Prozent seiner Erträge aus Subventionen. Dennoch kommt es zu einem Sterben von Kleinbauernhöfen und zu einer Flächenzunahme bei Großbetrieben. Aber denken Sie in diesem Zusammenhang mal an den Einzelhandel: da wurde auch nicht jeder Tante-Emma-Laden über Generationen vor den bösen Supermarktketten geschützt. Und die indirekte Drohung, die Republik im Januar mit Trekkern lahmzulegen, hat Tante Emma auch nie ausgestoßen.

(Quelle: BILD, 18.12.23, https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/verdienst-subventionen-hoefe-sterben-die-wahrheit-ueber-unsere-bauern-86472632.bild.html )

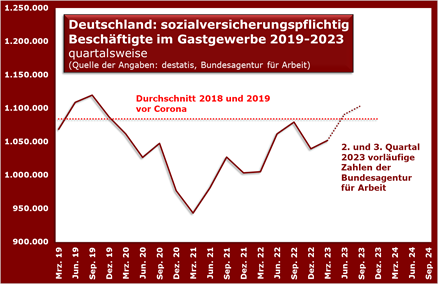

Anderes Thema. Ich habe schon mal auf das Rätsel hingewiesen, dass inzwischen wieder ähnlich viele Beschäftigte im Gastgewerbe werkeln wie vor Corona. Aber immer noch wird überall mit Personalmangel argumentiert, wenn das Angebot zeitlich oder im Service schwächelt. Mein Verdacht: das ist auch ein schnell gefundenes Argument, wenn man seinen Betrieb zum Nachteil des Gastes anpassen will. Wohlgemerkt das ist ein Verdacht, aber völlig von der Hand zu weisen scheint mir das nicht. Und das wird noch rätselhafter, wenn man weiß, dass der heutige Umsatz im Gastgewerbe preisbereinigt um mehr als ein Zehntel unter dem des Vorcoronajahres 2019 liegt. Heißt doch wohl: eigentlich ist weniger zu tun.

(Quelle: destatis, 19.12.23, https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/12/PD23_487_45213.html )

Anderes Thema. „Stellen Sie sich die Wirtschaft wie ein Auto vor. Wenn Sie versuchen, schneller zu fahren, als es die Fahrzeugspezifikationen erlauben, wird der Motor früher oder später überhitzen und wir können keine lange Strecke zurücklegen“, kleidet die Chefin der russischen Notenbank, Elvira Nabiullina (Jahrgang 1963), die aktuelle Geldpolitik ihres Instituts in ein Beispiel. Und überträgt diese Risiken: „Möglicherweise werden wir schnell fahren, aber nur für kurze Zeit. Wenn die Wirtschaft überhitzt, also nicht genügend Produktions- und Arbeitsressourcen vorhanden sind, wäre die Herstellung jedes neuen Artikels mit immer größeren Schwierigkeiten und ständig steigenden Kosten verbunden.“

Anlass der Erklärungen war letzten Freitag die Erhöhung des russischen Leitzinses von 15 auf 16 Prozent. Das Leitungsgremium unter Nabiullina reagierte damit auf beunruhigende Signale einiger Frühindikatoren und die Chefin warnt: „So überstieg das Preiswachstum für Dienstleistungen mit Ausnahme von Wohnungs- und Versorgungsdienstleistungen in den letzten drei Monaten auf Jahresbasis 14 Prozent. Der beschleunigte Anstieg der Preise für Dienstleistungen gilt als Indikator für anhaltenden Inflationsdruck in der Wirtschaft.“ Nimmt man die Schockreaktion auf den Kriegsausbruch zur Stabilisierung des Rubels – mit Leizinsen von kurzfristig bis zu 20 Prozent – einmal aus, dann kostet Geld bei der Zentralbank die Geschäftsbanken heute mehr als je zuvor in mindestens den letzten beiden Jahrzehnten (siehe Chart).

(Quelle: Bank of Russia, 15.12.23, https://www.cbr.ru/eng/press/event/?id=17292 und: https://tradingeconomics.com/russia/interest-rate )

Denn die russische Wirtschaft steckt nach der Fehleinschätzung vieler ausländischer Beobachter zu Kriegsbeginn im klassischen Dilemma aller Kriegswirtschaften: eine hohe Nachfrage für Rüstungsgüter lässt bei kurzfristig begrenzten Kapazitäten den Spielraum für den privaten Bereich schrumpfen. Gelingt es nicht, diesen Privatbedarf zu senken – wie jetzt durch die Geldpolitik oder in anderen Kriegen durch staatliche Zwangsmaßnahmen wie etwa Rationierung – ist eine hohe Inflation die Folge.

Man kann auch eine russische Maschine halt nicht gleichzeitig für Panzer und Kühlschränke nutzen. Und das Problem verschärft sich noch dadurch, dass eingezogene Soldaten und aus dem Land geflohene Rekruten dem Arbeitsmarkt für eine Kapazitätsausweitung fehlen. Noch einmal O-Ton Nabiullina: „Im Oktober sank die Arbeitslosigkeit auf 2,9 Prozent, was einen neuen Rekordtiefstand darstellt.“

Lustigerweise passiert damit genau das Umgekehrte dessen, was die angeblichen Russlandexperten zu Beginn des Krieges und der westlichen Sanktionen vermutet hatten: die Wirtschaft läuft – dank des Kriegsbedarfs – zu schnell und nicht zu langsam. Die Inflation ist es, die Wladimir Putin (Jahrgang 1971) im Genick sitzt und nicht so sehr die Sanktion. Denn Abbremsung des Privatbedarfs bedeutet, dass Ivan-Normalverbraucher den Gürtel enger schnallen muss, mit anderen Worten den Krieg immer stärker spüren wird.

Dass er und seine Administration dies durchaus fürchten, lässt ein merkwürdiges Gegeneinander ahnen: während die Notenbank durch hohe Zinsen die Nachfrage für Hypotheken zu senken sucht, gleichen staatliche Subventionen einen Teil des Effekts wieder aus. Folge: vier Fünftel der vergebenen Baudarlehn waren im November subventioniert und damit künstlich verbilligt. Womöglich lässt da die Präsidentschaftswahl am 17. März kommenden Jahres grüßen, zu der Putin wieder antritt. Die winzige „Retourkutsche“ von Nabiullina: „Bis wir davon überzeugt sind, dass es einen stetigen Abwärtstrend beim Preiswachstum und den Inflationserwartungen gibt, wird der Leitzins so lange wie nötig hoch bleiben.“