Liebe Leser,

endlich wird das Problem der fehlenden billigen Wohnungen beherzt angegangen. Die Immobilienexpertin Ricarda Lang (Jahrgang 1994) – im Nebenjob Vorsitzende der GRÜNEN – schaltet sich mit Vorschlägen in die Diskussion ein. Während beim Wohnungsbaugipfel an diesem Montag einige besonders anspruchsvolle Zielvorgaben bei der Dämmung kassiert wurden, fordert sie zur Lösung der Problematik eine Stärkung der Mieterrechte: „Bei der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt ist Neubau ein Teil der Lösung, reicht aber allein nicht aus. Die Ampel sollte sich jetzt auch mietenpolitisch dem Problem annehmen.“

(Quelle: MM, 25.9.23, https://www.manager-magazin.de/politik/gruenen-chefin-lang-fordert-mehr-mieterschutz-a-2fdfc2bc-3b07-4d72-a9c2-583f64df7d01 )

Ihr genialer Gedankenblitz: „Dieses Land braucht eine Mieterschutzoffensive für bezahlbares Wohnen. Es heißt jetzt, Fortschritte zu machen bei der Mietrechtsreform, der Verschärfung von Mietpreisbremse und Kappungsgrenze und der Begrenzung von Indexmieten.“ Das ist es doch wohl: wir schaffen mehr Wohnraum, indem wir die Gewinnchancen nach Bau und Umbau weiter verringern.

Wer heute Mietwohnungen baut, ist doch sowieso blöd: seine Kosten sind kräftig gestiegen, die Finanzierung wurde teurer, der Mieterschutz ist maximal und wenn er die Mieten hoch ansetzt, zeigt ihm Ricarda die rote Karte. Und anscheinend sehen das viele Anbieter von neuen Wohnungen auch so trübe, immerhin fällt der Auftragseingang im Vorjahresvergleich beim Wohnbau im Moment um mehr als ein Viertel – schneller ging es in dieser Hinsicht im wiedervereinigten Deutschland noch nie bergab.

Vielleicht sollte die Ricarda sich einfach mal auf Kommentare zu Themen beschränken, von denen die abgebrochene Jurastudentin (14 Semester) was versteht. Immerhin ist sie frauenpolitische Sprecherin ihrer Partei. Da gäbe es doch manches Problem, so von Frau zu Frau. Viel übler können die Stimmung im Baugewerbe indes auch ihre klugen Zwischenrufe nicht machen, grottenschlecht wäre wohl eine passende Beschreibung.

Ein anderes brennendes Thema der Gegenwart: die Bildungsmisere. Am Samstag machten 180 Organisationen (!!!), darunter die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, weitere Lehrerverbände, Schüler- und Elternvertretungen, untere dem Motto „Bildungswende JETZT!“ mobil. In Berlin, Köln, München und fast 30 anderen Städten machten sie ihrem Ärger Luft. Etwa Philipp Dehne, Sprecher der Initiative mit dem schon etwas bildungsfern klingenden Namen „Schule muss anders“. Er monierte: „Die Bildungskrise wird von der Politik nicht geleugnet, führt aber nicht zu entsprechenden Interventionen.“ Und ergänzte das Leitmotiv aller Demonstranten: „So geht es nicht weiter.“

(Quelle: SPIEGEL, 23.9.23, https://www.spiegel.de/panorama/bildung/bildungswende-demos-darum-gehen-heute-tausende-schueler-eltern-und-lehrkraefte-auf-die-strasse-a-735a5a9a-e040-412b-9377-ec9e2b7d7fe5?sara_ref=re-em-em-sh )

Die Forderungen im Detail kann man jetzt mal vergessen, wenn man die nach einem Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für Investitionen in Kitas und Schulen herausgreift. Außerdem müssten künftig mindestens 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Bildung und Forschung ausgegeben werden. Die runde Summe von 100 Milliarden sind die neue Forderungswährung seit der Kanzler kurz nach Ausbruch des Ukrainekriegs eine solche Summe für die Bundeswehr zugesagt hatte.

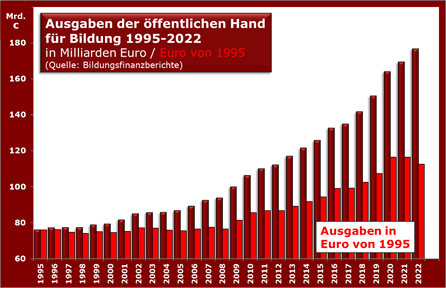

Das ist aber Kleinkram im Vergleich zu der anderen 10 Prozent-Forderung. Das würde schon 2023 rund 400 Milliarden Euro an Bildungsausgaben erfordern – Tendenz steigend. Nur mal so: letztes Jahr waren es 177 Milliarden Euro. Und zum Thema des Transparents im SPIEGEL-Artikel: „Ihr spart unsere Zukunft kaputt“ gibt es – wie so oft – verschiedene Aspekte. Nominal stimmt schon mal das Wort „Sparen“ nicht. Seit Anfang der 2000-er Jahre wurden von der Öffentlichen Hand jährlich 3,7 Prozent mehr in den Bildungsbereich gesteckt.

Wenn eine Kritik angebracht sein sollte, dann könnte das nur Zweierlei sein: Zum einen gingen in den letzten beiden Jahren 2021 und 2022 die Ausgaben preisbereinigt leicht zurück, weil die Inflation höher war. Zum anderen sind die Leistungen innerhalb dieses Etats deutlich ausgeweitet worden. So kam das Versprechen, dass allen daran interessierten Eltern ein Kita-Platz anzubieten sei, einfach hinzu. Mehr Leistung benötigt mehr Geld.

Allerdings kann man in Bildung unendlich viel investieren. Ein Beispiel: wieviel Schüler betreut ein Grundschullehrer rechnerisch? In Frankreich sind es nach letzten EU-Vergleichen 18,5 Kinder und damit unter den großen europäischen Staaten besonders viele. Nur Rumänien liegt mit 19,2 Pennälern noch darüber. Im Rumänien benachbarten Griechenland sind es hingegen 8,4 Kinderlein, die vor ihrem Pauker statistisch die Schulbank drücken.

In Deutschland liegt man mit knapp 15 irgendwo dazwischen. Aber auch im in allen Pisa-Vergleichen hoch gelobten Finnland hat ein Lehrer 13,1 Grundschüler zu betreuen. Was ist da nun ideal? Wollten die Deutschen auf das finnische Niveau kommen, müssten 35.000 Grundschullehrer zusätzlich eingestellt werden. Wäre die Bildungsmisere dann behoben? Würde man sich Frankreich anpassen, könnten 50.000 eingespart werden, darunter wären dann übrigens gut 40.000 Lehrerinnen, denn in Grundschulen sind Kerle vor der Klasse sehr rar.

(Quelle: Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/f/f3/Pupil-teacher_ratios_and_the_number_of_teachers_in_primary_education%2C_2020_ET2022.png und: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Schulen/_inhalt.html#_uaow3ukl9 )

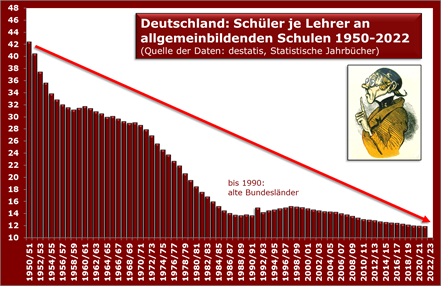

Nimmt man alle allgemeinbildenden Schulen Deutschlands, gab es noch nie so viele Lehrer wie heute, im Schuljahr 2021/22 nämlich fast 709.000. Das waren knapp sechs Prozent mehr als ein Jahrzehnt zuvor. Klingt nach einem geringen Anstieg, aber man muss berücksichtigen, dass es gleichzeitig auch drei Prozent weniger Schüler gab. So dass das Verhältnis von Schülern je Lehrer bei allen Schulen (also nicht wie oben Grundschulen) zuletzt bei 11,9 und damit auf dem niedrigsten Stand aller Zeiten lag. Ob man angesichts solcher Zahlen nun gleich von einer Bildungsmisere und Kaputtsparen reden muss, überlasse ich Ihrem Urteil

By the way: von den Lehrkräften arbeiten inzwischen 40,6 Prozent in Teilzeit und diese Teilzeiter sind zu 87 Prozent Frauen. Nach der Wiedervereinigung lag der Teilzeitanteil noch bei 27 Prozent, von denen damals sogar fast 91 Prozent weiblich waren.