Liebe Leser,

seit Ewigkeiten gilt es in Wirtschafts- und Börsenkreisen als ausgemachte Sache, dass die USA ein Superstandort sind, weil dort ein riesiger einsprachiger Markt lockt und zudem auch noch die Bevölkerung wächst. Ganz so aber ist es nicht mehr, auch dort hat – wie in allen etablierten Volkswirtschaften nebst China – die Dynamik der natürlichen Bevölkerungsentwicklung spürbar nachgelassen. Ohne Zuwanderung von außen ist vielerorts das Wachstum komplett dahin.

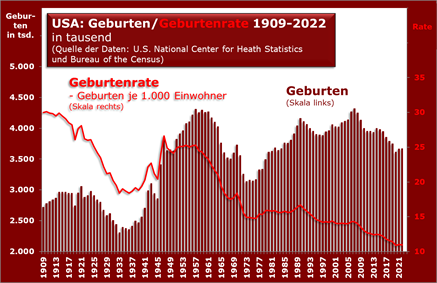

2022 kamen in den USA knapp 3,7 Millionen Kinder zur Welt. Mit letztes Jahr schätzungsweise 3,5 bis 3,55 Millionen Toten (diese Zahlen liegen noch nicht endgültig vor) nähern sich die Abgänge den Zugängen schon merklich an. Wie wenig geburtenfreudig die Amerikanerinnen mittlerweile geworden sind, zeigt sich am besten in der Geburtenrate, das sind die jährlichen Babys je 1.000 Einwohner. Mit seit mehreren Jahren um die 11 Kinder ist diese Kennzahl auf dem niedrigsten Stand der USA – vermutlich aller Zeiten – gefallen. Denn für das 19. Jahrhundert liegen zwar keine Daten vor, doch war die Geburtenzahl damals turmhoch, weil so viele Nachkömmlinge früh verstarben.

Dieses Standortargument wird daher in Zukunft an Bedeutung verlieren. Allerdings bleiben noch andere wie der bereits erwähnte große Binnenmarkt, vor allem billigere Energie oder flexiblerer Kündigungsschutz als in deutschen Landen. Dass die Wachstumsdynamik nicht mehr so recht von demographischen Faktoren getragen werden kann, zeigt auch eine andere Grafik.

Inzwischen sind gut 42 Prozent der Amerikaner 45 Jahre alt und älter. Das ist der höchste Anteil der Älteren in der Geschichte der USA. Warum ist das wichtig? Grob gesagt: viele junge Leute führen zu viel Konsum, weil dann die Familien wachsen, man sich zum Beispiel ein Häuslein baut, „Pampersbomber“ für die Frau gebraucht werden und eine vielköpfige Familie in Urlaub fährt. Wird man älter, lassen diese Ausgaben langsam nach und man denkt eher daran, die Hypothek loszuwerden und etwas fürs Alter zu sparen.

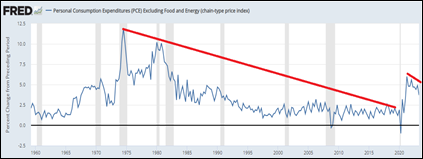

Die Amis sind zwar konsumfreudig und ihre Sparquote ist traditionell niedriger als bei uns, aber ein wenig greift dieser Lebenszyklus natürlich auch dort. Wenn demnach der Anteil der schon etwas gesetzteren Menschen und Pensionäre weiter wächst, bedeutet das langfristig weniger Konsumbegeisterung. Oma kauft sich halt nur selten noch ein neues Motorrad.

(Quelle: FRED, https://fred.stlouisfed.org/series/DPCCRV1Q225SBEA )

Das in Pandemiezeiten kräftig angesprungene Wachstum der Konsumausgaben, die im 1. Halbjahr 2023 rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmachten, wird sich daher wohl wieder abschwächen. Lag es praktisch drei Jahrzehnte zwischen ein und drei Prozent (im Bild Konsum ohne Ausgaben für Lebensmittel) hatte es sich im 2. Quartal 2021 auf einen Rekordwert von sechs Prozent gut verdoppelt.

Die Regierung hatte halt großzügig Geld unter das Volks gestreut, das in Pandemiezeiten zunächst nicht so recht ausgegeben werden konnte. Nun bröselt der Zuwachs langsam wieder ab. Den derzeitigen Wachstumsvorsprung der USA gegenüber Europa sollte man daher wohl auch nicht überbewerten. Beim Konsum geht es um ganz andere Beträge als bei Bidens mittelfristigen Ausgabenprogrammen. Würde Olaf Scholz so großzügig Schecks an die Konsumenten rausschicken wie weiland Donald Trump, wäre hier in den Geschäften auch mehr los.

Apropos Scholz. Der tut irgendwie, als säße seine SPD nicht seit 1998 mit vier Jahren Unterbrechung (2009-2013) in der Regierung. In der kürzlichen Generaldebatte des Bundestages stellte er plötzlich „Mehltau aus Bürokratismus, Risikoscheu und Verzagtheit“ fest, „der sich über Jahre, Jahrzehnte hinweg auf unser Land gelegt hat“. Und wurde für seine Verhältnisse richtig bildhaft: In der Zeit, in der Deutschland ein Hochhaus oder eine einzige U-Bahn plane, „werden in manchen Ländern in Asien oder in Amerika ganze Schnellzug-Linien und neue Stadtteile gebaut.“

(Quelle: NZZ, 6.9.23, https://www.nzz.ch/international/scholz-bietet-der-opposition-deutschland-pakt-gegen-buerokratie-an-ld.1754925?mktcid=nled&mktcval=166_2023-09-06&kid=nl166_2023-9-6&ga=1 )

Recht hat der Mann mit seiner schwarzen Augenklappe: Dieser Mehltau lähme die Wirtschaft und sorge für Frust bei den Menschen, die einfach nur wollten, dass die Bahn pünktlich fahre. Die Menschen seien den Stillstand leid – „und ich bin es auch“, so Scholz. Und warum ist das so? Deutschland sei im Bürokratiedickicht gefangen, das Innovationen zuwuchere und die Transformation hin zu erneuerbaren Energien verhindere: „Schluss mit zwei Meter Aktenordnern für den Bau eines Solardachs oder einer Mobilfunkantenne.“

Es sei den Menschen schlicht nicht mehr zu erklären, dass Verwaltungen noch nicht digital arbeiteten. Nun ja, nur ist er ewig an führender Stelle zunächst in Hamburg, dann bundesweit tätig. Ist diese Entwicklung eigentlich über Nacht eingetreten? Was mag er gegen das Dickicht bisher unternommen haben? Und warum soll das nur mit der Opposition vereint, in einer nationalen Kraftanstrengung zu beseitigen sein?

Es braucht doch wohl nicht aller vereinten Kräfte, wenn das Finanzamt einen neuen Computer anschafft oder die Stadtverwaltung ein Softwarepaket kauft oder halt die Genehmigungsverfahren für ein Solardach vereinfacht werden. Wenn der Olaf die Gallionsfigur der neuen Dynamik ist, dann möchte ich nicht an Hinterbänkler im Bundestag denken.

Da warte ich doch einfach auf den grünen Wirtschaftsboom, den er uns allen versprochen hat. „Wegen der hohen Investitionen in den Klimaschutz wird Deutschland für einige Zeit Wachstumsraten erzielen können, wie zuletzt in den 1950er und 1960er Jahren geschehen“, verkündete er vor fünf Monaten. Siehe dazu Morgenmail „Konjunktur: der Kanzler des Wachstums“ vom 11. März 2023. Dieser Boom läuft wohl erst noch an.