Liebe Leser,

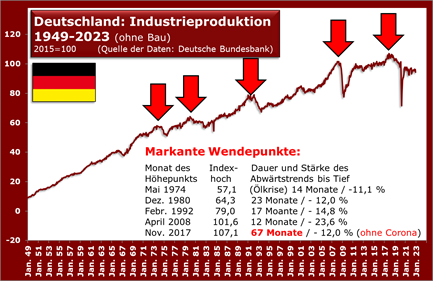

der Einfluss von Corona erschwert ein wenig den klaren Blick, aber wir scheinen in der schwersten Krise der deutschen Industrie der Nachkriegszeit zu stecken, jedenfalls was die Dauer angeht. Nimmt man als letzten und bisher höchsten Ausgangspunkt den November 2017, dann hält der Abwärtstrend der Industrieproduktion unter Schwankungen bis Mitte 2023 nun 67 Monate an, also gut fünfeinhalb Jahre. Und immerhin liegen wir im Moment 12 Prozent unter dem damals erreichten Top.

Noch einmal anders formuliert: die Flaute begann 27 Monate vor der Pandemie und läuft jetzt schon eine ganze Weile seuchenlos weiter, je nachdem wann man das Ende eines starken Einflusses der Krankheit ansetzt. Natürlich muss man sich seit März auch die Auswirkungen des Ukrainekriegs mit Sanktionen und hohen Energiepreisen hinzudenken, aber insgesamt ist das schon eine beachtlich lange Durststrecke. Ansonsten dauerten solche Abwärtsphasen 12 Monate (Finanzkrise 2008) bis 23 Monate nach 1980.

Noch anders zusammengefasst: das heutige Produktionsniveau überschritt den Wert zum ersten Mal in der Nachkriegszeit im April 2004, das ist nun fast zwei Jahrzehnte her. Und man muss sich langsam fragen, ob nicht am Geschäftsmodell Deutschland was kaputtgegangen ist? Das hatte unser Land mit einer Verzehnfachung der Produktion von Ende der 1940-er Jahre bis 2017 reich und zeitweise zum Exportweltmeister gemacht.

Wenn heute manche abfällig über Fabriken oder CO2-Ausstoß derselben reden, dann muss man sich fragen, ob die eigentlich schon mal erfolgreich nachgedacht haben. Altenbetreuung, Gesundheitsfürsorge, Beratung, öffentlicher Dienst Lehrer und Kita-Betreuer – alles in Ehren, aber damit kann man keine Rohstoffe im Ausland einkaufen, nicht eine Urlaubsreise dorthin finanzieren und sich kein iPhone spendieren. Da muss schon was produziert und über die Grenzen geliefert werden.

Wir sollten uns mal ernsthaft fragen, was da los ist? Auch hohe Umweltstandards, fleißige Planung und Schutz der Anlieger in allen Ehren, aber man darf dabei nicht vergessen, dass man die Produkte im Ausland verkaufen und die Unternehmer von Abwanderung abhalten muss. Sonst darf man irgendwann mal in China, Indien oder Sri Lanka höflich anfragen, ob man gegenüber anderen Abnehmern aus alter Verbundenheit noch bevorzugt wird. Hier die passende Karikatur zum Thema, die mir ein netter Leser zugeschickt hat.

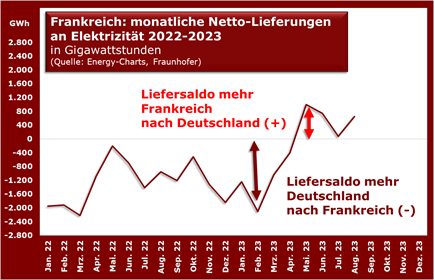

Zu alledem passt irgendwie, dass Deutschland seit der Abschaltung unser Kernkraftwerke im April nach Jahrzehnten zu einem Nettoimporteur von Strom geworden sind. Vor allem auch Frankreich liefert nun mit seinen alten Atommeilern die Überschüsse an uns, die hierzulande partout nicht mehr so erzeugt werden durften.

Im August spendierten uns neun Nachbarn per Saldo Elektrizität, darunter auch die Kohlefreunde aus Polen und Tschechien. Kleiner Lichtblick für ökologisch Bewegte: wichtigster Lieferant von außerhalb war Dänemark, da wird wohl ordentlich Windstrom dabei gewesen sein. Insgesamt nahmen wir den Lieferanten sechs Terawatt ab. Da wir immerhin einen Überschuss mit Luxemburg (!!) erzielten, reduzierte sich das Erzeugungsdefizit auf 5,8 Terawatt oder 15,6 Prozent des deutschen Strombedarfs. Hoffentlich bleiben unsere Nachbarn stets so großzügig und brauchen diese Energie nicht mal selbst. Dann sieht es buchstäblich düster aus.

Anderes Thema. in der Redaktion der Süddeutschen Zeitung (SZ), wo man sich für schlauer hält als an allen anderen Orten der Welt, dürfte man sich zunächst stolz über einen Coup gefreut haben: einen Monat vor der Landtagswahl in Bayern am 8. Oktober entdeckte man dort ein 35 Jahre altes Pamphlet im Schuldranzen des als rechts verschrienen Hubert Aiwangers (Jahrgangs 1971), Spitzenmann der CSU-Koalitionspartners Freie Wähler und bayerischer Vize-Regierungschef.

Natürlich stieg die komplette Journaille in der einen oder anderen Form auf das Machwerk ein, CSU-Frontmann Markus Söder (Jahrgang 1967), der Lavierer der Nation, spielte den größtmöglich Besorgten, der nur mangels Beweisen an dem Partner festhalten wollte. Wie immer man den antisemitischen Ranzeninhalt oder die ungeschickten Erklärungsversuche Aiwangers (Machwerk vom Bruder geschrieben, zufällig gefunden) auch werten will, scheint sich der SZ-Schuss zum Eigentor zu entwickeln, denn ausgerechnet der wichtigste Spieler spielt wohl nicht mit: die Wähler.

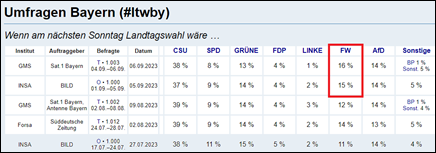

Jedenfalls, wenn man zwei aktuellen Umfragen Glauben schenkt. Danach nämlich kommen die Freien Wähler nach der bajuwarischen Affäre auf einen Zuwachs von vier Prozentpunkten und damit 15 Prozent. Eine Wählerbefragung im Auftrag des Fernsehsenders Sat.1 von GMS ermittelte gar 16 Prozent. Beides reicht für Platz zwei in der Parteienrangliste Bayerns.

(Quelle: WELT, 6.9.23, https://www.welt.de/politik/deutschland/article247318142/Bayern-Freie-Waehler-legen-in-zwei-Umfragen-nach-Flugblattaffaere-zu.html?source=puerto-reco-2_ABC-V32.5.A_control Und: Wahlrecht, https://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/bayern.htm )

Hingegen verloren sämtliche Aufgeregte an Boden: selbst die regierende CSU gab einen Prozent ab. Um Platz drei balgen sich ziemlich gleichauf AfD und GRÜNE, die traditionell in Bayern schwache SPD befindet sich schon seit Wochen im einstelligen Bereich. Mit 66 bis 68 Prozent für die addierten CSU, Freie Wähler und AfD kann man das südlichste Bundesland wohl getrost als rechtsangehaucht bezeichnen.

Neben solchen Prozentzahlen der Wählergunst fallen auch zwei andere Fragen auf: 58 Prozent der Befragten halten es für richtig, dass Aiwanger im Amt geblieben ist, nur 24 Prozent der Befragten glauben, dass es dem Ansehen Bayerns und Deutschlands schadet, dass er nicht entlassen wurde. Damit scheinen nicht einmal die in Bayern vertretenen Ampelparteien voll vom nationalen Unglück durch Aiwanger überzeugt zu sein. Vielleicht dient diese Episode wenigstens dazu, dass nicht mehr in jahrzehntelang zurückliegenden Ereignissen herumgestochert wird.