Liebe Leser,

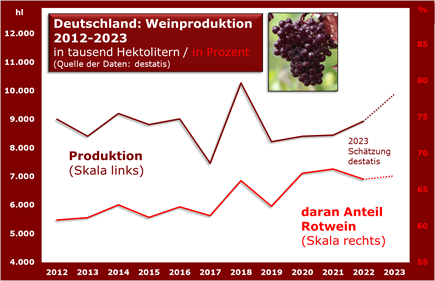

es gibt sie noch, die guten Nachrichten: offenbar wird das Weintrinken wieder billiger. Fangen wir mal mit den heimischen Gewächsen an. 9,1 Prozent mehr Ernte erwarten die Winzer 2023 im Vergleich zum Vorjahr. Beim Riesling sollen sogar 17 Prozent drin sein. Damit schrammt die aktuelle Weinlese nur marginal an der Rekordernte von 2018 vorbei. Das klingt nach niedrigeren oder zumindest nicht steigenden Preisen. Rund zwei Drittel der diesjährigen Produktion in Deutschland sollen übrigens Rotweine sein.

(Quelle: PM Nr. 348, 4.9.3, https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/09/PD23_348_412.html )

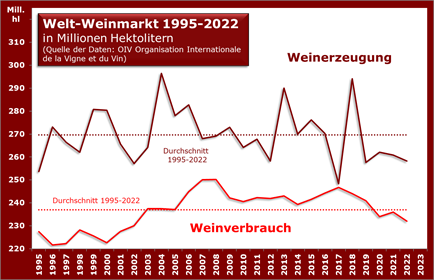

Die hohen Preise der letzten Zeit haben sogar weltweit den Weinverbrauch gedrückt. 2022 fiel er auf den niedrigsten Stand seit Beginn der 2000-er Jahre (rote Linie unten).

Der Index der Londoner Internetweinbörse von 1.000 internationalen Weinen ist nach steilem Höhenflug seit Jahresanfang um fast neun Prozent gefallen.

(Quelle: Liv-Ex, https://www.liv-ex.com/news-insights/indices/ )

Und die 50 Bordeaux-Spitzenweine, zu denen Topmarken wie Lafite Rothschild, Margaux, Mouton Rothschild, Haut Brion oder Latour zählen, mussten mit fast 10 Prozent Verlust seit Jahresbeginn sogar noch leicht mehr Federn lassen. Richtig stark unter Druck standen preislich Weine von der Rhone, die 16,4 Prozent billiger wurden, wohingegen sich italienische Tropfen mit 3,7 Prozent noch ganz gut hielten.

Für eine speziell an Champagner interessierte nette Dame noch ein Blick auf einen Subindex mit den an der Weinbörse 13 meistgehandelten Champagnersorten: deren Preis fiel seit Jahresbeginn um 10,5 Prozent, seit dem höchsten Preisniveau aller Zeiten gegen Ende 2022 sogar um fast 15 Prozent. Damit liegt der Index allerdings noch gut zwei Drittel höher als vor fünf Jahren und ein sattes Drittel über dem Vergleichswert vor zwei Jahren.

Themenwechsel. Mich tröstet immer ein wenig, wenn Traumtänzer am Ende doch über die Realität stolpern. Nein, keine Angst, ich fange nicht wieder mit der Regierung in Berlin an. Heute nehme ich als Beispiel eine Hauptstadt gut 2.000 Kilometer Luftlinie weiter südöstlich: Ankara. Der Wirtschaftsexperte Recep Tayyip Erdoğan (Jahrgang 1954) hatte sich dort in seinem Riesenpalast (40.000 qm Nutzfläche/210.000 qm Grundstück) bis zu seiner Wiederwahl in den Kopf gesetzt, den ökonomischen Gesetzmäßigkeiten zum Trotz, eine hohe Inflation mit niedrigen Zinsen zu „bekämpfen“.

Sichtbarstes Zeichen dieser Trotzhaltung waren die höchsten Preissteigerungen in der Türkei seit er an der Macht gekommen war und ein Verfall der Landeswährung Lira, was logischerweise Hand in Hand ging. Nach der Wahl verblüffte er damit, dass nunmehr eine ausgewiesene Finanzexpertin an der Spitze der Notenbank gegensteuern sollte. Kein Wunder, zeichnete sich doch ab, dass die Lira weiter fallen und damit die Inflation zusätzlich antreiben würde. Hafize Gaye Erkan (Jahrgang 1979) setzte am 24. August in einem Schritt den Leitzins zur Verblüffung der Experten von 17,5 auf 25 Prozent hinauf.

Gebracht hat es nichts, die Währung verfällt weiter. Seit dem letzten größeren Zwischenhoch im März 2006 ist die Lira im Verhältnis zum Euro um sage und schreibe 94 Prozent abgesunken, das ist eine Jahresrate von über 15 Prozent. Und folgerichtig schoss auch die Inflation im August im Vorjahresvergleich wieder auf 59 Prozent nach oben.

Da versteht man dann auch, dass selbst optisch hohe 25 Prozent Zinsen verpuffen, denn einen Kredit aufzunehmen ist angesichts solch einer Konstellation immer noch ein blendendes Geschäft. Echt zu bremsen traut sich demnach auch die neue Zentralbankchefin nicht. Schwer zu sehen, wie da die Ökonomieprobleme gelöst werden sollen.