Liebe Leser,

Ableben durch Seuche droht, der Deutsche spart, Inflation nagt am Konto, er spart weiter, es läuft in der Wirtschaft nicht so gut, er spart auf erst recht. Im 2. Quartal 2023 wurden hierzulande 11,9 Prozent der verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte auf die hohe Kante gelegt. Das ist ein Spitzenwert seit Ende 1993, wenn man die Zeiten von Corona mal ausklammert. Denn damals wurden absolute Rekorde gespart – Kunststück, die Läden waren zeitweise zu, danach nur unter Einschränkungen geöffnet und verreisen war nicht möglich oder nur unter Auflagen. Gut ein Fünftel der Einkommen wurden im extremen 2. Quartal 2020 nicht ausgegeben (rote Markierung).

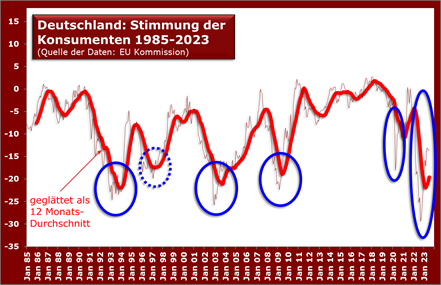

Aber für Normalzeiten waren die drei Monate von April bis Juni dieses Jahres wieder mal ein Sparrekord (blaue Markierung). Diesmal ist es nicht Seuchenangst und Verdruss beim Konsumieren, sondern eher Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Konjunktur und vielleicht auch eine vage Angst um den in den letzten Jahren so ultrasicheren Arbeitsplatz. Jedenfalls spiegelte sich seit einiger Zeit auch im Konsumklima eine gewisse Übellaunigkeit wider. Zwar hat sich der Umfragewert von den schlechtesten bislang (seit 1985) gemessenen Werten erholt, aber er liegt immer noch vergleichsweise im Krisental.

Wundern wird sich keiner, der die Zeitung aufschlägt oder den Fernseher anmacht: die Deutschen werden gerade einem Bombardement von schlechten Nachrichten ausgesetzt, das vom Klima, über den Ukrainekrieg, unbefriedigende Sportergebnisse bis zu Konjunkturzahlen reicht. Selffulfilling Prophecy: wer schlechte Laune hat, der konsumiert weniger und spart, dadurch wird die Konjunktur müder, was wiederum die Stimmung eintrübt.

Ein Teil der Probleme mit Inflation und daher steigenden Zinsen rührt nach meiner Einschätzung aus der eingangs gezeigten Sparwut in Corona-Zeiten her. Ich zeige Ihnen mal die jährlichen Sparquoten der ganzen Nachkriegszeit, damit Sie erkennen können, wie völlig aus dem Rahmen fallend diese Episode auch in dieser Hinsicht gewesen ist. 17 Prozent sparten die Deutschen 2020 und noch einmal 15,4 Prozent im Folgejahr. Hätte sie im Durchschnitt der Zeit nach der Wiedervereinigung auf die hohe Kante gelegt, wären 210 Milliarden Euro in diesem Zeitraum weniger gespart und dafür konsumiert worden.

Dieses Geld fehlte dann in den Geschäften oder beim Reiseveranstalter. Es wurde aber nach dem Ende der Seuche dann teilweise eingesetzt, traf auf die Märkte und verursachte den Preisschub mit, der durch die Ukraine-Kalamitäten noch verstärkt wurde. Man kann hoffen, dass sich nun alles normalisiert – passt zu meinem öfter hier schon geschilderten Weltbild, dass die Inflation in den nächsten zwei, drei Quartalen weicht. Na schauen wir mal.

Themenwechsel. Die Armen der Welt haben angesichts des Ukrainekrieges kein Brot und kaufen in ihrer Not daher Schokolade. Achtung Ironie – wie noch deutlich werden wird! Ist keine Neuauflage des fälschlich der französischen Königin Marie Antoinette (1755-1793) zugeschriebenen Zitats „Das Volk hungert nach Brot, sollen sie doch Kuchen essen“. Die wurde bekanntlich 1793 per Fallbeil einen Kopf kürzer gemacht. Ausgangspunkt des neuen Spruchs: zu Beginn der Auseinandersetzung im Osten schnellten die Getreidepreise jäh in die Höhe und danach explodierte auch noch der Kakaopreis.

Dabei ist gerade das Getreide als wichtiges Nahrungsmittel ein gutes Beispiel für die selektive Krisendarstellung „Negatives groß rausstellen, Entspannung wird dann nicht mehr erwähnt“. Der Preisschock durch den Ukrainekrieg sollte eine globale Hungerkrise noch drastisch verschärfen. „Die Not weltweit war noch nie so groß wie heute. Klimaschocks, Konflikte, Covid-19 und eskalierende Nahrungsmittelpreise haben Millionen Menschen an den Rand einer Hungersnot gebracht. Der Krieg in der Ukraine hat diese dramatische Lage nun noch verschlimmert“, schrieb zum Beispiel unicef im Frühjahr letzten Jahres und der Text steht noch heute auf der Internetseite. Von einem „Versorgungschock mit verheerenden Auswirkungen“ ist da die Rede.

(Quelle: UNRIC, https://unric.org/de/ukraine13062022/ )

Der Papst der Panikmacher, UN-Generalsekretär António Guterres (Jahrgang 1949), stöhnte: „…für die Menschen auf der ganzen Welt droht der Krieg zusammen mit den anderen Krisen eine noch nie dagewesene Welle von Hunger und Elend auszulösen, die ein soziales und wirtschaftliches Chaos nach sich ziehen wird“. Ich frage mich immer, wie diese Leute solche Superlative noch steigern wollen, wenn es mal richtig übel wird?

Doch in der Tat waren die Preise – hier in der Grafik als Beispiel Weizen – in der ersten Panik auf langjährige Höchststände geschnellt. Zudem schien es plausibel, dass dies so weitergehen könnte: ein wichtiger Getreidelieferant mit Krieg überzogen und von Handelswegen abgeschnitten, ein weiterer mit Sanktionen bedroht, Panikkäufe an den Terminbörsen. Aber haben Sie groß was davon gelesen, dass sich die Preise seither wieder halbiert haben? Und wohl noch verblüffender: die Preise liegen heute fast ein Viertel unter dem Stand vor dem Ukrainekrieg.

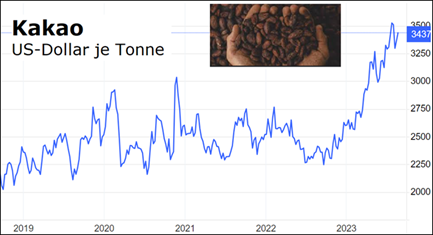

Gleichzeitig spielen sich an den Terminbörsen die für Commodities durchaus üblichen Preissprünge ab, die oft auf Sonderfaktoren, aber auch auf die Eigenarten der Spekulation zurückzuführen sind. So sprangen als aktuelles Beispiel die Notierungen für Kakao an den internationalen Terminmärkten in weniger als einem Jahr um rund 60 Prozent nach oben.

(Quelle: TradingEconomics, https://tradingeconomics.com/commodity/cocoa )

So geht das halt – kann auch mit der nächsten Erntesaison wieder vorbei sein. Denn dieser Preisanstieg auf den höchsten Stand seit über 11 Jahren hat ausnahmsweise mal nix mit Putin zu tun, vielmehr hat schlechtes Wetter in wichtigen Anbauländern das Angebot verknappt. Der Top-Produzent Elfenbeinküste wird die Lieferungen wohl um ein Fünftel, Ghana sogar noch etwas mehr reduzieren müssen. Daher die provokante These vorne natürlich nur ein Gag zum neugierig machen mit dem Kakao in der Schokolade.

Selbstverständlich gibt es ein Hungerproblem, das geht aber in den meisten Fällen auf örtliche Schwierigkeiten durch Naturereignisse, Krieg oder Transportprobleme zurück. Bis zu einem gewissen Grad kann ich auch nachvollziehen, dass Hilfsorganisationen da auf die Tränendrüse drücken. Auch dass man dann Entspannungen nicht groß erwähnt, um den Spendenstrom weiter fließen zu lassen ist verständlich.

Leider tragen all diese Aktionen zum Zustand der permanenten Verunsicherung und depressiven Stimmung bei. Ereignisse, die früher nach Tagen oder Wochen in steriler Papierform gemeldet wurden, flimmern heute mit tränenüberströmten Betroffenen allabendlich ins Wohnzimmer. Sie Anfang des Textes. Aber dieses aufgeregte Medienklima ist dann schon wieder eine andere Geschichte.