Liebe Leser,

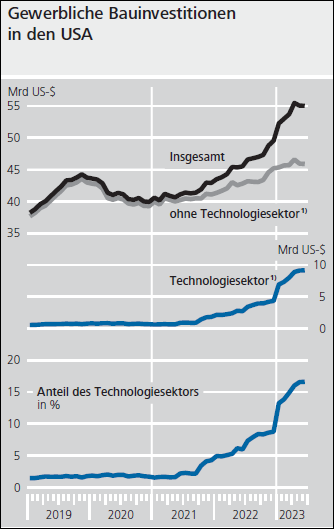

der monatliche Bundesbankbericht ist immer eine erhellende Sache, selbst wenn die verhalten geäußerten Prognose darin nicht immer aufgehen. Aber im letzten vom August scheint sogar ein verklausulierter Anlagetipp enthalten zu sein – höchst ungewöhnlich. Man muss zu einem Kasten mit der Überschrift „Zum Bauboom in der US-Halbleiterindustrie“ auf Seite 15 blättern. Der liest sich zunächst wie ein Werbeprospekt zur Wirtschaftspolitik der Biden-Regierung in Washington: stark steigende Investitionen, gerade im Technologiesektor.

(Quelle: Monatsbericht August, https://www.bundesbank.de/de/publikationen/berichte/monatsberichte/monatsbericht-august-2023-914452 )

Mit Hinweis auf die staatlichen Förderprogramme der USA schreiben die Bundesbankvolkswirte: „Diese Anreize scheinen deutliche Wirkungen

zu entfalten. Zahlreiche internationale Technologieunternehmen kündigten Standortneueröffnungen und Expansionsvorhaben in den Vereinigten Staaten an.“

Besonders wird auf den Sektor Halbleiter verwiesen. Letztes Jahr wurde für den der „CHIPS and Science Act“, verabschiedet, der bis 2031 Subventionen von 280 Milliarden Dollar zur Förderung dieser Industrie bereitstellt. Ein Großteil davon soll für Forschungszwecke verwendet werden, 39 Milliarden Dollar fließen direkt in Hilfen beim Bau neuer Fabriken. Hinzu kommen noch 24 Milliarden Dollar Steuergutschriften auf

Halbleiterinvestitionen.

Volkswirtschaftlich wird das wegen der geringen Größe des Sektors nur begrenzte Auswirkungen haben. Angesichts eines so gewaltigen Geldsegens für eine Branche glaubt man bei der Bundesbank: „Ihre industriepolitischen Ziele könnte die US-Regierung aber zumindest zum Teil erreichen. Die nachgelagerte Produktion sollte durch die Förderung der heimischen Halbleiterindustrie widerstandsfähiger werden.“

Und nun nähern wir uns auf Seite 16 langsam dem versteckten Anlagerat. „Auch ist zu beachten, dass andere Regionen, darunter die Europäische Union, ebenfalls die Ansiedlung von Halbleiterproduktionsstätten fördern. Bis 2030 soll ein Fünftel aller Halbleiter aus der EU stammen,

derzeit sind es etwa 10 Prozent.“ Nun kommt es: „Die Gefahr all dieser Initiativen ist, dass mit beträchtlichem Einsatz öffentlicher Mittel globale Überkapazitäten geschaffen werden.“

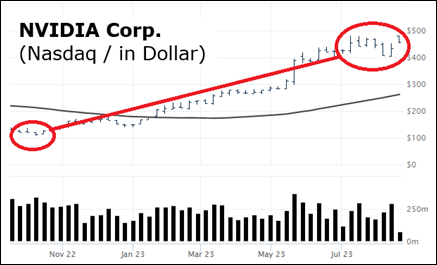

Natürlich sagen die vorsichtigen Bundesbanker kein Wort über die Aktien des Bereichs. Dazu muss man einen Blick in meine Lieblingszeitschrift für US-Themen, den traditionsreichen Barron’s, werfen. Dort finden Sie unter dem Börsenkürzel „NVDA“ eine Zahl zum derzeitigen Shootingstar am Börsenhimmel: NVIDIA. Zum 1993 gegründeten Konzern aus dem kalifornischen Santa Clara schreibt Barron’s: „NVIDIA beschäftigt sich mit der Entwicklung und Herstellung von Computergrafikprozessoren, Chipsätzen und zugehöriger Multimedia-Software.“

Die Sparten lesen sich wie das „Who is who?“ von Zukunftsbranchen. „Das GPU-Segment besteht aus Produktmarken, darunter GeForce für Gamer, Quadro für Designer, Tesla und DGX für KI-Datenwissenschaftler und Big-Data-Forscher sowie GRID für Cloud-basierte Visual-Computing-Benutzer. Das Tegra-Prozessorsegment integriert einen kompletten Computer auf einem einzigen Chip und umfasst GPUs und Multi-Core-CPUs, um Supercomputing für autonome Roboter, Drohnen und Autos sowie für Konsolen und mobile Spiel- und Unterhaltungsgeräte.“

So weit, so schön, nun zur avisierten Zahl: aktueller Marktwert 1.240 Milliarden Dollar, das ist der 46-fache Umsatz des Geschäftsjahres 2022/23. Oder aber der 32-fache Gewinn, den Analysten im Schnitt für 2026 erhoffen. Eine ambitiöse Bewertung, aber nach einer Beinahe-Kursverfünffachung in weniger als einem Jahr kein Wunder. Allein nach der Veröffentlichung des letzten Quartalsergebnisses legte das Papier am Mittwoch nach Börsenschluss noch einmal 6,6 Prozent zu, nachdem es schon im Sitzungsverlauf – sozusagen in Vorfreude 3,2 Prozent gestiegen war.

(Quelle: Barron’s, https://www.barrons.com/market-data/stocks/nvda?mod=searchresults_companyquotes&mod=searchbar und: https://www.merkur.de/wirtschaft/bund-will-intel-fabriken-mit-fast-10-milliarden-euro-foerdern-zr-92350502.html )

Nun kann ich gar nicht – wie die Analysten – bis 2026 beurteilen, ob die Gewinne so sprudeln werden wie erhofft. Da spielen die Chippreise, die Nachfrage oder auch die nötigen Investitionen eine Rolle, bei solchen Zeiträumen eine Gleichung mit zig Unbekannten.

Aber wenn ich was von üppiger Förderung, riesigen Investitionen und deftigem Kapazitätsausbau lese, beschleicht mich immer so ein dumpfes Gefühl. Bei aller steigenden Nachfrage lebt die Chipindustrie seit einem halben Jahrhundert mit stark schwankenden Preisen und gerade mal zu hohen oder zu niedrigen Kapazitäten. Und man fragt sich, was denn die bisherigen Anbieter machen, wenn ihnen da aus geopolitischen Gründen jede Menge neue Fabriken in den USA und Europa vor die Nase gesetzt werden? Ziehen die sich dann still mit ihren Produkten nach Asien zurück?

Ich kann Ihnen natürlich nicht sagen, wie die Chippapiere in den nächsten Monaten weiter laufen. Das hängt von der Laune der Anleger ab. Aber mittelfristig würde ich mir die gerade geäußerten Überlegungen mal durch den Kopf gehen lassen. Denn wenn das erst viele andere tun, ist es für die schönen hohen Kurse zu spät.

Ein Anzeichen für schlechtes Timing könnte die Bundesregierung sein: mit schlappen 10 Milliarden Euro will sie die Ansiedlung einer Chipfabrik vom US-Chipriesen INTEL in Magdeburg fördern, ein Drittel der Baukosten. Wenn das Werk 2027 in Produktion geht, dürften auch die meisten anderen Projekte fertig werden.

Randnotiz zu einem ganz anderen Thema: die deutsche Industrie hält Wort und beliefert Russland immer weniger. Nach gerade veröffentlichten Zahlen lagen die Exporte im Juli noch einmal 31 Prozent unter Vorjahr. Gegenüber dem letzten Vorkriegsmonat Februar 2022 rutschte Russland auf der Rangliste der Abnehmer deutscher Ausfuhren von Rang fünf auf Rang 16 ab. Im aktuellen Berichtsmonat gingen nur noch Waren im Wert von rund 700 Millionen Euro ins Putin-Reich.

(Quelle: destatis, https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/08/PD23_335_51.html )

Auch wegen dieses weitgehenden Abnehmerausfalls stagniert der deutsche Export nach Drittstaaten, das sind beim Statistischen Bundesamt die Länder außerhalb der EU, seit Mitte 2022. Kräftige Steigerungsraten zeigen dabei im Juli gegenüber Vorjahr allerdings die USA (+10,4 Prozent), die Türkei (+16,2 Prozent), Mexiko (+20,4 Prozent) und allen vor allem Indien mit kraftvollen 30 Prozent. Allerdings liegen die Ausfuhren nach Indien wertmäßig nur bei einem Zehntel derer nach den USA.