Liebe Leser,

wenn Sie schlechte Laune haben oder Ihr Leben gerade Mist finden, dann wissen Sie zumeist warum das so ist. Aber haben Sie sich auch mal gefragt, wie es denn in ganzen Völkern zu Missstimmungen kommen kann? Sind da Meinungsmacher am Werk? Oder rufen Skepsisphasen umgekehrt Warner und Mahner zuhauf auf den Plan? Am einleuchtendsten ist es natürlich, solche Stimmungsschwankungen mit äußeren Einflüssen in Verbindung zu bringen.

Ich habe Ihnen mal die Umfragewerte für die Laune bei den Managern (braune Linie) und den Konsumenten (rote Linie) seit Anfang 2018 aufgemalt und da fallen sofort die Stimmungsdellen 2020 und 2022 (blaue Markierungen) ins Auge. Und klar, keiner dürfte es schon vergessen haben, da hatten die Berichte und Befürchtungen über erst Corona und dann den Ukrainekrieg die Bevölkerung fest im Griff. Zumal beide mit handfesten Auswirkungen auf das eigene Wohlbefinden verbunden waren, wie Lockdown im einen und steigende Preise im anderen Fall.

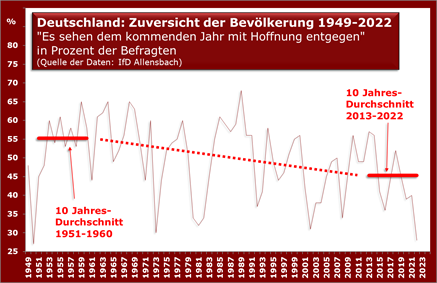

Aber längst nicht alle Schwankungen lassen sich so plausibel einordnen. Ich versuche, Ihnen das mal anhand einer sehr langen – wenngleich holzschnittartigen – Kette von Umfragen zu veranschaulichen. Zur Jahreswende befragt das altehrwürdige Meinungsforschungsinstitut Allensbach Bundesbürger zu ihren Hoffnungen für das anstehende neue Jahr.

Und beim letzten Jahreswechsel hegten da nur 28 Prozent der Befragten größere Hoffnungen. Das war der zweitniedrigste Wert seit er 1949 erstmals erhoben wurde. Der einen Prozentpunkt noch niedrigere wurde 1950 verzeichnet. Ich weiß nicht, ob Ihre Fantasie ausreicht, sich das damalige Umfeld plastisch auszumalen? Aber vielleicht denken Sie mal an alte Schwarzweißfilme aus Dokumentationen mit Trümmerstädten zurück.

Und nun vergleichen Sie das gedanklich mit den heutigen gedämpften Zukunftserwartungen. Dass die im Moment nicht gerade rosig erscheinen, ist nachvollziehbar, aber da hatten unsere Väter und Großväter vor gut sieben Jahrzehnten doch wohl noch andere Probleme am Hals. Interessanterweise folgte auf dieses Stimmungstief ein recht frohgemuter Zeitraum, der im Schnitt deutlich besser lag als das letzte Jahrzehnt. Diesen Folgezeitraum nannte man später die „goldenen 50-er Jahre“, mit Fresswelle und ersten Häuslebauern. Er lag im Schnitt in der Zuversicht bei gut 55 Prozent, im Gegensatz zu 45 Prozent im Jahrzehnt bis 2022 und 28 Prozent zur letzten Jahreswende.

Man kann sogar noch weit größere Schwankungszeiträume ausmachen. Nehmen wir doch mal das bisher hoffnungsvollste Jahr 1989 als Ausgangspunkt. Damals war gerade – vermutlich während der Umfrage – die Mauer gefallen. Alle schwelgten nun in bester Laune, was denn jetzt kommen sollte. Die Risiken und Nebenwirkungen waren zu dem Zeitpunkt ja noch nicht so gut absehbar. Darauf folgte dann ein tiefer Stimmungseinbruch, als sich die weniger schönen Folgen der neuen Einheit abzuzeichnen begannen, zum Beispiel Arbeitslosigkeit im Osten und höhere Steuern und Preise im ganzen Land.

Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Bitte schauen Sie doch mal in der nächsten Grafik auf den blauen Markierungspfeil. Der soll unterstreichen, wie es in den vergangenen drei Jahrzehnten mit der Zuversicht – unter starken Schwankungen – per Saldo abwärts gegangen ist. Man könnte daraus die These ableiten, dass es dem Durchschnittsbürger immer besser ging, er aber immer weniger Erwartungen an die Zukunft hegte. Sozusagen ein empirischer Belegt dafür, dass je mehr man zu verlieren hat, die Angst um den Status zunimmt.

Ich will da nicht in psychiatrische oder gar philosophische Gedanken eintauchen, Sie wissen, ich bin Praktiker, der einfach nur nach brauchbaren Erklärungen für seine Umwelt und deren Verhalten sucht. Und dabei nicht immer fündig wird. So geht es mir ein wenig auch bei dieser Langfristbetrachtung. Vielleicht ist eine gewisse Grundskepsis sogar ein Wesenszug unseres Volkes, der nur überlagert wird, wenn große Aufgaben anstehen wie der Wiederaufbau nach dem Krieg.

Was übrigens im Rückblick nicht klapp ist, die schlechten Zeiten eindeutig einer politischen Richtung zuzuordnen. Zwar haut das gelegentlich hin, so ging die Zuversicht von 1969 bis 1981 im Trend zurück, was sich mit der sozialliberalen Koalition von Willy Brandt und Helmut Schmidt halbwegs decken würde. Aber der kräftige Abwärtstrend von 1989 bis in die erste Hälfte der 2000-er Jahre verlief unter der Ägide des Dauerkanzlers Helmut Kohl. Und unter der nächsten Dauerkanzlerin Angela Merkel ging es erst bergauf und dann bergab. Eine eindeutige Korrelation sieht anders aus.

Bleibt für mich die schon geäußerte Vermutung als am plausibelsten: die Deutschen wissen, dass es ihnen bisher verdammt gut ergangen ist und haben schlicht Schiss, dass sich daran etwas ändern könnte, die guten Jahre zu Ende gehen. Ob das gerade besonders berechtigt ist, wie täglich vermutet wird, ist eine andere Frage, die jetzt nach dem Vorerwähnten im Umfang zu weit führen würde. Aber ich bin sicher, es gibt Anlässe, darauf zurückzukommen.

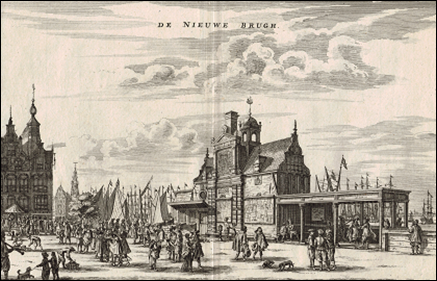

Themenwechsel. Normalerweise traktiere ich Sie mit geschichtlichen Themen erst am Sonntag. Aber gestern wurde mir ein in Holland per Internet erstandener Stich per Post zugeschickt. Den habe ich mal für Sie eingescannt und zeige ihn hier, weil er die vermutlich erste Aktienbörse der Welt darstellt. 1602 wurde in Amsterdam und sechs anderen holländischen Städten die Ostindienkompagnie gegründet. Sie trug schon eine Menge Merkmale einer modernen Aktiengesellschaft wie ein Management, Dividenden, Bestehen über eine Expedition hinaus und übertragbare Anteilsscheine. Sie sollte den Gewürzhandel mit dem Fernen Osten revolutionieren und galt lange Zeit als größtes Privatunternehmen der Welt.

Noch bis 1613 gab es indes in Amsterdam kein benutzbares Börsengebäude, in dem sich Käufer und Verkäufer zum Handel in der Aktie treffen konnten. Man kam daher an der Nieuwe Brug, also Neuen Brücke, zusammen, wo sich auch gerne ankommende Kapitäne zum Austausch von Informationen trafen. Was natürlich für Interessenten am Wohlergehen der Kompagnie ganz spannend war. Wer das gerade in der trüben Jahreszeit zuweilen unangenehme Wetter in Amsterdam kennt, der ahnt, dass auch der kleine Unterstand von Nutzen war.

Wurde es bei Regen oder Schnee gar zur arg, hatte der Stadtrat Genehmigung erteilt, in eine naheliegende und unbenutzte Kirche zu wechseln. Gut ein Jahrzehnt nach Gründung der Ostindienkompagnie, angesichts ihres holländischen Namens auch als V.O.C. abgekürzt, konnten die Börsianer dann nach dem Bau von 1609 bis 1613 in ein stattliches Gebäude im Herzen Amsterdams überwechseln. Dort verblieb der Handel in allen möglichen Waren, aber eben auch mit Aktien dann über zwei Jahrhunderte lang. Mit mehr Einzelheiten will ich Sie am Morgen eines Wochentages gar nicht aufhalten. Im Übrigen: ich sammle seit Jahrzehnten alte Börsenstiche und Bilder von solchen Gebäuden, etwa auf Postkarten. Inzwischen mögen es so um die 200 Ansichten sein. Viel fehlt da an halbwegs namhaften Plötzen nicht mehr.