Liebe Leser,

Niels Nauhauser, Finanzexperte bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, vertraute im Oktober 2017 dem Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL, wo traditionell nicht gerade Experten des Börsenwesens sitzen, einen Anlagerat an: „Man sollte sich vom Auf und Ab an den Börsen nicht verrückt machen lassen, das ist normal.“

Da behielt er recht: nimmt man nur die Kurse, sind wir heute etwa wieder auf dem damaligen Stand. Unangenehmer noch: schon seit dem Jahr 2000, also fast einem Vierteljahrhundert, sind die Notierungen nicht mehr recht gestiegen. Was dem zumeist gemeldeten DAX zu einem Anstieg verhalf, waren hauptsächlich die zwischenzeitlichen Ausschüttungen, die bei der Version des Performanceindex mit eingerechnet werden. Die folgende Grafik zeigt die Kurse der Topwerte mal ohne diesen Dividendeneffekt.

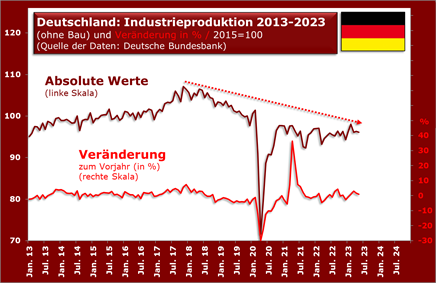

Warum die Aktien auch in den letzten Jahren in Deutschland nicht brillieren konnten, hat mehrere Gründe. Einer davon dürfte sein: die an deutschen Börsen, aber auch im Wirtschaftsleben vergleichsweise stark vertretene Industrie, befindet sich seit fast sechs Jahren in einem moderaten Rückgang. Denn kurz nach dem obigen Tipp des Provinzexperten erreichte sie im November 2017 in der Produktion ihren bisherigen Höchststand. Und seither ist der deutsche Industrieausstoß um ein Zehntel zurückgegangen.

Dazwischen lagen mancherlei Besonderheiten wie Corona und Ukrainekrieg sowie zuletzt eine Konjunkturschwäche, vielleicht spielt auch ein Schuss Grundsätzliches wie im internationalen Vergleich turmhohe Energiepreise eine Rolle. Aber wie auch immer, die heimische Industrie lahmt. Ich habe bei der Auswahl der Industrieproduktion bewusst den Bausektor weggelassen. Denn der profitierte lange von einer völlig außergewöhnlichen Zinssituation und zudem ist er an der Börse nur wenig vertreten.

Man könnte einige Beispiele von Top-Aktien nennen, die seit langer, langer Zeit kursmäßig im Niedergang sind. Ich greife mal einen allgemein bekannten Fall heraus: Volkswagen. Man konnte da ein ganze Serie von ansprechenden Dividenden vereinnahmen, aber der Kurs ist über ein Jahrzehnt um fast ein Dritte gesunken.

(Quelle: SPIEGEL,44/2017, 27.10.2017, https://www.spiegel.de/wirtschaft/augen-zu-und-durch-a-9ce479de-0002-0001-0000-000154007255?context=issue )

Diese traurige Entwicklung hat zu einer skurril wirkenden Bewertung geführt. Die Börsianer bieten für Volkswagen nur noch den vierfachen erhofften Jahresgewinn. Nur mal so zum Vergleich: bei Tesla ist es gleichzeitig das 75-fache. Die BASF-Aktie wird mit dem siebenfachen Gewinn bewertet. Der Konzern setzt weltweit 87 Milliarden Euro um, der Altkonkurrent Dow Inc. In den USA bringt es umgerechnet auf 51 Milliarden Euro. Aber dessen Aktie kostet den 22-fachen Gewinn. Offenbar trauen die internationalen Großanleger den Deutschen ein schnelles Comeback nicht zu.

Da will Wirtschaftsminister Robert Habeck natürlich Mut machen. Er sah angesichts des deutschen Schlusslichts beim erhofften Wachstum in den Tagesthemen der ARD Sonderfaktoren am Werk: deutsche Abhängigkeit von russischem Gas und in der Folge eine Belastung durch hohe Energiepreise in Deutschland. Auch dass Deutschland eine Exportnation sei, habe zur aktuellen Lage beigetragen. Und glaubt indes: „Die Daten sind natürlich nicht gut, da muss man nicht darüber hinweggehen. Es gibt allerdings keinen Grund für eine German Angst.“

Um lustigerweise im Interview wenige Sätze später genau diese anzufachen: man solle neue Schulden aufzunehmen, denn „die Frage ist keine Gelder aufnehmen oder keine Industrie mehr haben. Ich werbe dafür, dass wir uns für die Industrie entscheiden.“ So richtig beruhigend klingt das eigentlich nun nicht.

(Quelle für Zitate: FOCUS, 27.7.23, https://www.focus.de/politik/deutschland/in-den-tagesthemen-in-ard-interview-spielt-habeck-das-deutsche-wirtschaftsdesaster-herunter_id_200174480.html )

Beim derzeitigen Lieblingsthema von Habeck, dem subventionierten Industriestrompreis, hakte Tagesthemen-Moderator Helge Fuhst denn auch nach: „Bleiben wir mal bei dem Strom. So schön klimaneutral grüner Wasserstoff klingt, dafür werden ja Unmengen an Strom benötigt. Bis 2030 etwa hundertmal mehr als heute. Wo soll der plötzlich herkommen? Der Ausbau der Erneuerbaren dauert ja auch noch viele Jahre. Darauf kann man ja auch nicht warten.“

Darauf Habecks Antwort: „Nein, der Ausbau der Erneuerbaren zieht aber richtig an und hundertmal mehr ist auch nicht richtig. Wir haben das ja alles in den Plänen mit drin, wie viel Strom wir brauchen, sowohl für die Immobile wie für Wärmepumpen wie für die Wasserstoffproduktion.“ Der dafür nötige Zubau sei eine große Aufgabe: „Sie ist anstrengend, die Flächen müssen gefunden werden, die Anlagen sind größer, aber lösbar.“ Na da dürfen wir alle gespannt sein.

Aber der Standort Deutschland ist das eine, wenn man mal die beiden genannten Beispiele nimmt, gibt es allerdings auch jede Menge Auslandsengagements dieser Unternehmen. Sowohl BASF, als auch VW gehören in ihren Branchen zu den absoluten Welt-Spitzenreitern. Warum da so gigantische Unterschiede in der Bewertung existieren, bleibt für mich trotz aller wohl angebrachten Skepsis für den deutschen Standort doch ein wenig rätselhaft.

Völlig anderes Thema. Manchmal denkt man, man sei in einer Satiresendung gelandet. Nach Beschwerden eines Kleinwüchsigen und Besprechungen mit Kleinwüchsigenorganisationen hat sich der Unterhaltungskonzern Disney offenbar entschlossen, das Remake des Zeichentrick-Klassikers „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ aus dem Jahr 1937 nun als Film mit echten Menschen massiv zu überarbeiten.

Und dabei kam Spannendes heraus. Die Rolle des Schneewittchens wird mit Rachel Zegler (Jahrgang 2001) besetzt, einer Schauspielerin mit lateinamerikanischen Wurzeln. Damit möchte Disney die Diversität vorantreiben. Nun gut, woher das Mädel im Märchen der Gebrüder Grimm kommt, weiß man ja auch nicht so recht, dann halt aus Lateinamerika, was soll’s?

Aber nun geht es richtig mit den Zwergen los: Giftzwerg Peter Dinklage (Jahrgang 1969), bekannt aus der Serie „Game of Thrones“, passte als Kleinwüchsiger der ganze Ansatz nicht: wieso wolle Disney überhaupt an den sieben Zwergen festhalten? Und nannte das Sujet ein „verdammt rückständige Geschichte über sieben Zwerge, die zusammen in einer Höhle wohnen. Was zur Hölle tut ihr da?“

(Quelle: FOCUS, 25.7.23, https://www.focus.de/kultur/kino_tv/verdammt-rueckstaendig-disney-verbannt-sieben-zwerge-in-realverfilmung-von-schneewittchen_id_199996386.html und: BILD, 25.7.23, https://www.bild.de/politik/ausland/politik-inland/disney-nimmt-schneewittchen-die-7-zwerge-weg-nennt-sie-doch-schneewokechen-84803892.bild.html )

Die Zwerge heißen jetzt nicht mehr Zwerge, sondern „magische Figuren“. Und sie kommen in ersten Bildern vom Drehort in England daher, als seien sie direkt der politisch korrekten Welt entlaufen. Einer ist noch kleinwüchsig (sechs andere nun arbeitslos), die übrigen sind groß und stark. Offenbar Menschen mit Migrationshintergrund, eine großgeratene Zwergin dabei, selbstredend ein „People of Color“.

Sicherlich muss auch der Text umgeschrieben werden, denn was macht das Gesülze wie „Wer hat auf meinem Stühlchen gesessen?“, oder „Wer hat aus meinem Becherlein getrunken?“ bei diesen stattlichen Darstellern noch für einen Sinn? Und wenn die Höhle – siehe Kritik oben – Mist ist, dann könnten die Typen doch auch in einem Baumhaus am Rande eines Tagebaus hausen.

Der Königssohn, der vom toten Schneewittchen nicht lassen mag, ist dann halt ein Aktivist der „letzten Generation“, der sich an seiner Krone festgeklebt hat. Die böse Königin, die das Girlie im Märchen per Apfel vergiftet, spielt ein durch eine misslungene Umwandlungsoperation verbitterter Transmensch. Statt der Kutsche lässt der Königssohn die schöne Leiche im Lastenfahrrad abtransportieren. Ich bin sicher, auch Ihnen fallen weitere Variationen des Märchens ein.

Dann mal demnächst viel Spaß im Kino!