Liebe Leser,

Ukrainekrieg – so gut wie kein Argument ist von wirklichen und selbsternannten Experten zu diesem Thema noch nicht durchgewalkt worden. Auf ein merkwürdiges bin ich jetzt eher zufällig gestoßen. Ich wollte mir mal angucken, wie sich die Geburtenzahlen eigentlich in Russland entwickeln. Altgediente Leser wissen, dass ich mich für Demographie interessiere, weil sie zu den wenigen halbwegs sicheren Ausgangspunkten zur Zukunftsbeurteilung gehört. Ein Kind das heute geboren wird oder irgendwann zuvor geboren worden ist, durchläuft einen ganzen Zyklus vom Kindergarten, über Schule, möglicherweise Studium, hoher Schaffenskraft am Arbeitsmarkt, schließlich Rente und Tod.

Nun zu Russland: dort weisen die Geburtenzahlen besonders markante Veränderungen auf. In den alten Sowjetzeiten wurden dort jährlich so zwei bis drei Millionen Babys geboren. Dann sackten im Zusammenhang mit den wirtschaftlich trüben Zeiten beim Zerfall der UdSSR die Geburten auf im Minimum 1999 nur noch 1,2 Millionen 1999 ab.

Nun kam im August 1999 Wladimir Wladimirowitsch Putin (Jahrgang 1952) zuerst als Ministerpräsident an die Macht. Und sein Wirken oder Zufall: bereits im nächsten Jahr begannen die Geburtenzahlen für eineinhalb Jahrzehnte wieder zu steigen. Doch seit einem Zwischenhoch 2014 – also dem Jahr der Krimbesetzung – sind sie wieder um ein Drittel (649.000) gefallen. Und dies, obwohl sich Russland zweieinhalb Millionen Bürger auf der Krim und im besetzten Ukraineteil statistisch einverleibte.

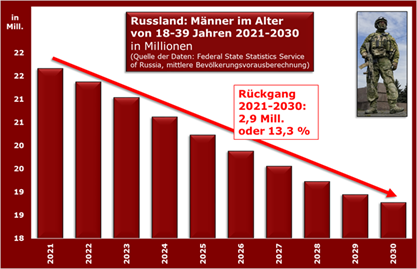

Nun, was hat all das mit dem Ukrainekrieg zu tun? Vielleicht gar nichts, denkbar, dass Putin einfach nur raffgierig ist und sich mit dem Überfall schnelle und leichte Beute erhoffte. Schließlich bastelt er an einem teilweisen Wiedererstehen der untergegangenen UdSSR. Aber ich wollte etwas mit Demographie Zusammenhängendes wenigstens mal testen. Und deshalb habe ich aus der offiziellen Bevölkerungsprojektion der Moskauer Statistikbehörde die Entwicklung der besonders wehr- oder angriffsfähigen männlichen Jahrgänge (nach meiner Definition 18 bis 39 Jahre) herausgezogen.

Und siehe da, die Kopfzahl dieser Altersgruppe schrumpft nach der mittleren Variante der Statistiker im kommenden Jahrzehnt Jahr für Jahr. Das ist aus den Geburten der Vergangenheit und einigen zusätzlichen Annahmen abzuleiten. Nicht drin sind zum Beispiel Abwanderungen dieser Bevölkerungsgruppe, die ja bei Ausbruch der Kampfhandlungen durchaus vorgekommen sein sollen. Aber das würde den Effekt noch verstärken. Auch ohne ihn sinkt die Zahl der potentiellen Soldaten bis 2030 um 2,9 Millionen oder gut 13 Prozent.

Ist doch denkbar, dass Putin – der diese Statistiken sicherlich auch kennt – bei seinen militärischen Abenteuern eine Art von Torschlusspanik erfasst hat. Etwa nach dem Gedanken: lieber heute durchziehen, was in Zukunft nicht einfacher wird. Für mich natürlich nicht zu klären, ob das wirklich eine Rolle gespielt hat. Aber ein putziges Gedankenexperiment scheint mir das schon.

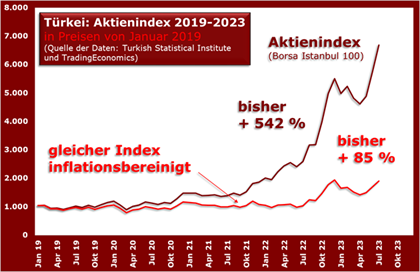

Anderes Thema. Bekannterweise leidet die Türkei schon seit dem Jahr 2021 unter einer auch für ihre Verhältnisse überdurchschnittlichen Inflation. Bis auf 85 Prozent ging sie im Oktober 2022 nach oben. Dann gelang es Präsident Recep Tayyip Erdoğan (Jahrgang 1954) im Vorfeld der anstehenden Wahl, mit allerlei Tricks die Rate auf immer noch horrende 38 Prozent zu drücken. Doch mit Steueranhebungen, einem Verfall der Landeswährung Lira und anderen Besonderheiten scheint ein Wiederanstieg jetzt nach der Wahl ziemlich sicher.

Einen alten Börsianer wie mich interessiert da natürlich speziell die Frage, wie sich in diesem inflationären Umfeld die Aktien geschlagen haben. Sie haben sich in den Kursen seit Anfang 2019 atemberaubend gut versechsfacht. Das hilft den Anlegern aber nur teilweise, wenn ihre Kursgewinne aus entwertetem Geld bestehen. Daher habe ich bei einem anderen Vergleich in der roten Linie die offizielle Inflation beim Aktienindex berücksichtigt. Aber auch mit ihr inklusive konnten sich die Aktionäre über 85 Prozent realen Zuwachs freuen.

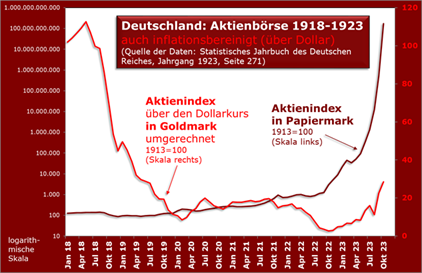

Mir fällt dabei ein anderes Lieblingsthema von mir ein: die deutsche Hyperinflation von 1921 bis 1923 vor einem Jahrhundert. Ich zeige Ihnen – weil ich diese Grafik noch im Arsenal habe – mal die Entwicklung der nominalen (braune Linie) und der realen Aktienkurse (rote Linie/in Goldmark umgerechnet). Das Ganze muss man mit logarithmischem Maßstab zeichnen, da die nominalen Werte so extrem sind.

Sie sehen, dass im Ersten Weltkrieg die Aktionäre real kräftig verloren haben. Und auch in den Zeiten moderater Inflation mussten sie bis zum Herbst 1922 weiter Federn lassen. Erst als die Preise der Waren und Dienstleistungen danach förmlich explodierten, ging es für sie im Wettlauf zwischen Kursen und Inflation stark aufwärts. Gegenüber den letzten Kriegsmonaten verblieb ein kräftiger Verlust, aber wenigstens konnten die Aktienbesitzer im Vergleich zu anderen Anlageformen einen Rest von Substanz retten.

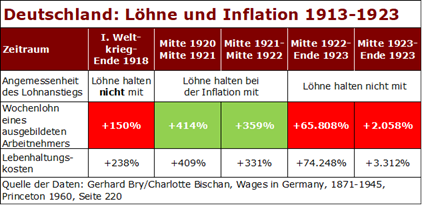

Jetzt die damalige Inflationsentwicklung mal im Vergleich zu den Löhnen, damit Sie nicht denken, der Kerl kann wirklich nur Aktien.

Ich kann das alles hier formatgemäß und vor allem bei Ihrem Frühstück nicht im Detail ausleuchten. Daher nur so viel: jede Inflation gleicht einer Art Wettlauf zwischen den Preisanhebungen und den Wirtschaftssubjekten, die sich über Löhne, andere Einkommen oder halt auch Spekulation dieser „realen Enteignung“ entgegenstemmen. Und klar, jeder versucht da vorne zu bleiben, aber nicht allen gelingt es, zumal auch im Zeitablauf. Das werden die buchstäblich armen Hunde, die Erdogan besonders eifrig gewählt haben, noch merken.

Eine schöne Woche wünscht