Liebe Leser,

ich hatte Ihnen ja am Dienstag von der sich mir aufdrängenden Frage „Immer mehr Beschäftigte, immer weniger Fachkräfte, wie kommt das?“ erste Rechercheergebnisse vom IW-Institut berichtet. Im Kern ging es dabei darum, dass freigesetzte Arbeitskräfte und Arbeitslose nicht unbedingt die Qualifikation für die offenen Stellen besitzen. Das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt. Ein anderer könnte sein, dass nicht alle gemeldeten Erwerbstätigen auch volle Arbeitszeit an Bord sind: die berühmte Teilzeitarbeit.

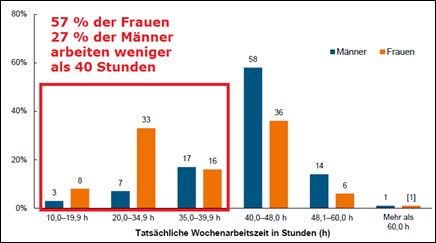

Die beiden Experten Nils Backhaus und Laura Vieten von der „Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (baua)“ haben die Frage mal statistisch durchleuchtet. Nach ihren Beobachtungen arbeiten in der Realität gut die Hälfte der Frauen und ein gutes Viertel der Männer weniger als die berühmt/berüchtigten 40 Wochenstunden. Bei den weiblichen Mitarbeiterinnen bringt es ein Drittel nur auf 20 bis 35 Stunden.

(Quelle: Baua, https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Aufsaetze/artikel3611.html, Seiet 216 )

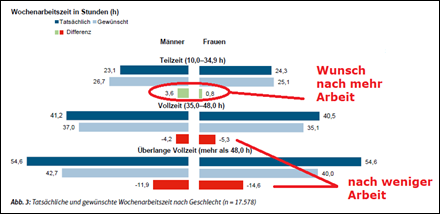

Sie vermitteln auch eine weitere Erkenntnis aus der Befragung von über 17.000 Arbeitnehmern: während Menschen, die besonders lange arbeiten (in der Grafik „überlange Vollzeit“) sich nach viel weniger Arbeitszeit sehnen, wollen die Teilzeiter teilweise eher länger werkeln. Am größten ist die Sehnsucht bei weiblichen Workaholics. Statt allerdings auch üppiger Arbeitszeit von im Schnitt 54,6 Stunden die Woche, möchten sie auf 40,0 Stunden reduzieren. Umgekehrt hätten die wöchentlich im Schnitt 23,1 Stunden im Job verweilenden männlichen Teilzeiter gerne 3,6 Stunden mehr bezahlte Arbeitszeit.

(Quelle: https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Aufsaetze/artikel3611.html, Seite 218)

Das ist hier nicht das Format, um nun jeden Winkel des Arbeitsmarktes metertief auszuleuchten. Dafür empfehle ich Ihnen beim Thema Teilzeit die Untersuchung der beiden Experten, für die ich den Link für Interessenten unter den gezeigten Grafiken eingefügt habe. Wenngleich man sich einen Teil der Erkenntnisse auch denken kann. Etwa, dass folgende Berufsgruppen ein „ungünstiges arbeitszeitliches Belastungsprofil“ aufweisen: „Beschäftigte in medizinischen Berufen und nicht medizinischen Gesundheitsberufen, in Lebensmittel- und Gastgewerbeberufen sowie Verkehrs- und Logistikberufen“.

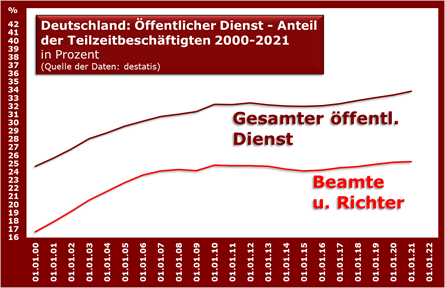

Ich will nur noch einen Sektor mit einer anderen Zahlenquelle herausgreifen und dabei die Entwicklung im Zeitablauf beleuchten: den Öffentlichen Dienst. Dort arbeitete zum letzten Stichtag Mitte 2021 ein Drittel aller Beschäftigten in Teilzeit. Zwei Jahrzehnte zuvor war es nur ein Viertel. Bei der Untergruppe „Beamte und Richter“ teilzeitete Mitte 2000 erst jeder sechste, während inzwischen das Viertel überschritten ist.

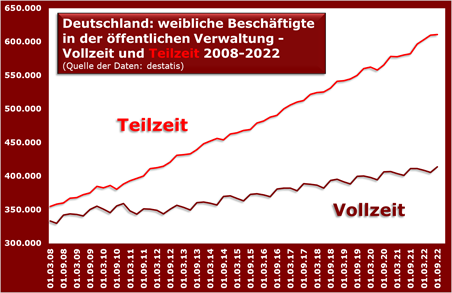

Immer besonders teilzeitaffin: die Frauen. Ich habe Ihnen mal die Entwicklung seit 2008 von in der öffentlichen Verwaltung tätigen Frauen aufgemalt. Während an den Schreibtischen nur 80.000 weibliche Vollzeitbeschäftigte hinzukamen (+ 24 Prozent), stockte der Teilzeitbereich um 256.000 und damit um 72 Prozent auf. Die letzten Daten sind vom 30. September 2022.

Ohne jede Wertung: so richtig scheint der ganze Ausbau der Kinderbetreuung mit Kita & Co. die Vollzeitarbeit von Frauen noch nicht vorangebracht zu haben.

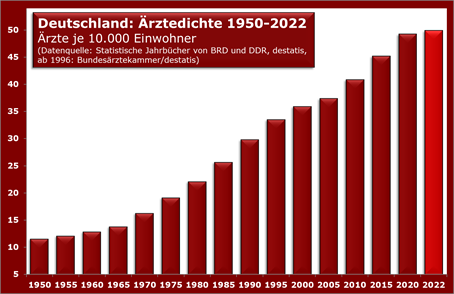

Der Effekt könnte auch in einem Bereich spürbar sein/werden, der leider dazu keine Statistik veröffentlicht: Ärzte. Immer mehr von ihnen sind Frauen. Im Studium dominieren sie ihre männlichen Kommilitonen schon überdeutlich. Wenn davon auch viele in Teilzeit arbeiten wollen, um sich der Kindererziehung besser widmen zu können, werden die Patienten das merken. Generell ist die Ausstattung der alternden deutschen Bevölkerung mit Ärzten kopfzahlmäßig bisher immer besser geworden. Auf 10.000 Bundesbürger kommen im Moment fast 50 berufstätige Mediziner, ein absolutes Hoch aller Zeiten.

Genug Zahlen gewendet, einen schönen Tag