Liebe Leser,

zu meinen „Lieblingsmetaphern“ im politischen Bereich gehört die Formulierung „starke Schultern“. Die müssen nach Sprachgebrauch großer Teile der Berliner Staatslenker mehr tragen als die Schwachen im Lande. Zuletzt forderte das wieder mal der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil im Wirtschaftsfachblatt „Bild am Sonntag“. Nicht ganz neu der Gedanke, schon seit ewigen Zeiten wird überall nach Einkommen differenziert – bei staatlichen Wohltaten, Subventionen, vor allem aber natürlich bei den einkommensabhängigen Steuern.

Da lohnt es immer mal wieder zu schauen, was denn wirklich auf den verschiedenen Schultern lastet. Die zugehörigen Statistik zu den Lohn- und Einkommenssteuern ist immer nicht so ganz taufrisch, weil dazu die Finanzämter ihre Beschiede verschickt haben müssen, was immer ein Weilchen dauert. Die letzten Zahlen, veröffentlicht diesen Mai, beziehen sich daher auf das Jahr 2019. Aber vielleicht ist das aus einem anderen Grund gar nicht so schlecht, weil das das letzte Normaljahr vor den Verwerfungen der Corona-Pandemie gewesen ist.

Die Tabelle gliedert die jeweilige Zahl der Steuerpflichtigen, von deren Einkünften und den festgesetzten Steuern nach Einkommensklassen in der ersten Spalte auf. Dazu werden die jeweiligen Anteile an den Gesamtzahlen in Prozent genannt. Vielleicht schauen Sie erst mal rein, um einen Überblick zu gewinnen, bevor ich Sie auf ein paar Ergebnisse aufmerksam machen möchte.

Wer im Jahr nur steuerpflichtige Einkommen bis zu 30.000 Euro hat – das ist ziemlich genau die Hälfte der Steuerpflichtigen – bekommt vom Finanzamt nur marginale Abzüge. Im Schnitt zahlen diese Wenigverdiener gut sechs Prozent Steuern, in der Spitze blecht diese Gruppe neun Prozent. Diese 21 Millionen Bundesbürger bringen 5,4 Prozent der einkommensabhängigen Steuern in Deutschland auf. Siehe rote Markierung oben in der Tabelle.

Nun schauen wir doch mal ans andere Ende der Skala, auf die Vielverdiener. Ich habe die mal als Zeitgenossen mit mindestens 70.000 Euro Jahreseinkommen definiert. Diese Leutchen liefern fast genau zwei Drittel der gesamten Steuerlast ab (zweite rote Markierung unten). Sie können da mit der letzten Spalte der Tabelle die Gruppe selbst definieren. Allein die Einkommensmillionäre, mit 27.410 eine recht kleine Gruppe, liefern 7,9 Prozent des Steueraufkommens ab, also mehr als die oben genannten 21 Millionen Wenigverdiener zusammen. Im Schnitt blecht jeder aus meiner Gutverdienergruppe pro Nase 33.500 Euro im Jahr.

Nun muss man fairerweise hinzufügen, dass die Belastung durch Verbrauchssteuern für die unteren Einkommensgruppen prozentual höher ist. Aber dass nun die Besserverdienenden so günstig wegkommen, wenn es um die Finanzierung des Gemeinwesens geht, kann man nach meinem Eindruck aus den aufgedröselten Zahlen nun auch nicht rauslesen. Und die immer wieder gern zitierten „Ärmsten der Armen“ zahlen praktisch gar keine Steuern auf ihre bescheidenen Einnahmen.

Da meine Leser wohl zumeist recht gut verdienen, kann ich nur mit dem Ratschlag enden: lassen Sie sich nicht von irgendwelchen zu Ämtern gekommenen Studienabbrechern ein schlechtes Gewissen einreden.

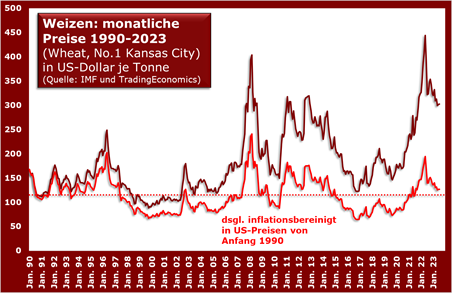

Themenwechsel. Noch mal so zur Erinnerung: wo ist eigentlich die wegen zuletzt Ukrainekrieg und generell wegen Klimawandel herbeigeunkte Nahrungsmittelkrise abgeblieben? Nehmen wir als Beispiel mal den Weizen. Klar, der schoss mit Putins Überfall in Dollar gerechnet erstmal auf All-time-high. Aber inzwischen ist er auch wieder um 32 Prozent gefallen (braune Linie oben).

Und vor allem darf man bei langfristigen Preisvergleichen – wie in diesem Fall über immerhin 33 Jahre – nie die Inflation vergessen. Selbst wenn Notierungen absolut wie in der braunen Linie im Trend steigen, dann kann man das doch nicht losgelöst vom Wert des Geldes sehen. Schließlich sind auch die Löhne heute höher als 1990 am Beginn der Kurve.

Rechnet man in der roten Linie die allgemeine Inflation mal raus, dann stagniert der Weizenpreis eigentlich so vor sich hin. Derzeit liegt er zum Beispiel nur ein Zehntel über dem superlangen Durchschnitt. Da kann man von exorbitanten Preisen oder totaler Knappheit des Brotgetreides wohl eher nicht reden.