Liebe Leser,

nein, heute will ich ausnahmsweise mal nicht über unseren grünen Wirtschaftsminister meckern, der sich bei der Energiewende mit einer der größten Umgestaltungen der deutschen Ökonomie aller Zeiten herumschlagen muss. Im Gegenteil, nach Lektüre einer Studie aus dem Hause des Beratungskonzerns McKinsey tut er mir ein bisschen leid. Denn man ahnt beim Lesen, dass sich der wackere Robert einem Gestrüpp von Einschränkungen gegenübersieht, das hierzulande über Jahre und Jahrzehnte gewuchert ist.

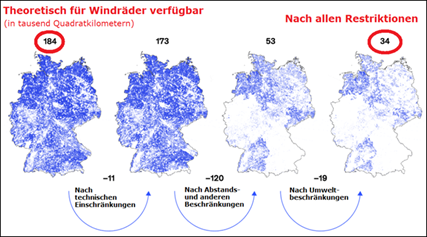

Mit der Windenergie geht es um den Bereich, der die Wende zur klimaneutralen Zukunft wesentlich mitgestalten soll. Sieben Autoren von McKinsey haben sich aufgemacht, für Europa zu eruieren, wie viel Land eigentlich für das Aufstellen von Windrädern geeignet und vor allem nach allen möglichen Beschränkungen wie etwa Abstandsregeln zu Bebauungen (Bayern: mindestens zehnfache Höhe des Turms) wirklich verfügbar ist. Ich will hier mal Deutschland herausgreifen, weil uns das natürlich gedanklich näher und im Einflussbereich vom Robert liegt.

Wie schreiben die Autoren so schön zu den Tücken: „Abgesehen von der technischen Eignung des Landes, die einen stark einschränkenden Faktor darstellt, steht in Europa aufgrund strenger Vorschriften ein erheblicher Teil des Landes für die Entwicklung nicht zur Verfügung. Und das verbleibende Land eignet sich oft gut für andere gesellschaftliche oder ökologische Ziele wie Landwirtschaft und Schutz der biologischen Vielfalt und muss daher mit diesen konkurrieren.“

Ich will Sie hier bei Ihrem Frühstücksei nicht mit Feinheiten belästigen, sondern Ihnen den einschränkenden Effekt einfach in einer anschaulichen Grafik zeigen, in die ich lediglich ein paar Übersetzungen aus dem Englischen eingefügt habe. Ergebnis: von der theoretisch nach Einschätzung von McKinsey für Windkraft zur Verfügung stehenden Fläche von 184.000 Quadratkilometern (gut der Hälfte des deutschen Territoriums) verbleiben nach allen Einschränkungen nur noch 34.000 Quadratkilometer, also 18,5 Prozent der Theorie.

(Quelle: McKinsey, 21.6.23, https://www.mckinsey.com/featured-insights/sustainable-inclusive-growth/chart-of-the-day/land-squeezeund: https://www.mckinsey.com/industries/electric-power-and-natural-gas/our-insights/land-a-crucial-resource-for-the-energy-transition )

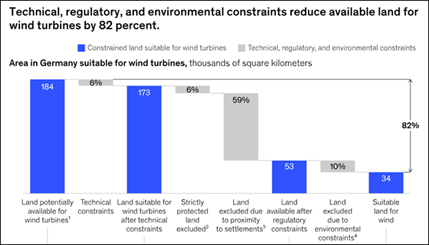

Für statistische Feinschmecker und Kenner der englischen Fachsprache hier der gleiche Effekt noch einmal in einer anderen Darstellung aus der Studie. Die wirklich verfügbare Windkraftfläche reduziert sich dabei um 82 Prozent, was logischerweise den oben genannten 18,5 Prozent Verfügbarkeit entspricht.

Die Studie fasst das Problem so zusammen: „Um die EE-Kapazität (EE=erneuerbare Energien) der Europäischen Union in dem Maße zu steigern, wie es zur Erreichung der erklärten Ziele erforderlich ist, sind in der gesamten Region erhebliche Flächenmengen erforderlich, die in einigen Ländern begrenzt sein könnten. Daher ist es für lokale Gemeinden, Unternehmen und Regulierungsbehörden in ganz Europa wichtig, Hand in Hand und schnell zu handeln, um sicherzustellen, dass Land für die Entwicklung erneuerbarer Energien nicht zu einem Engpass wird.“ Wohlan denn Robert, da gilt es anzupacken.

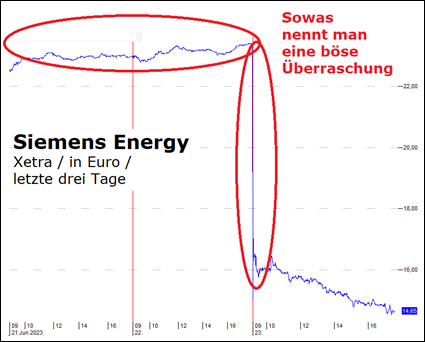

Zum Thema Windkraft passt dann auch gleich eine starke Sturmböe an der Börse vom Freitag. Seit den unseligen Tagen des Wirecard-Skandals fiel keine DAX-Aktie in Ungnade wie an diesem „schwarzen Freitag“ Siemens Energy. Schon zur Eröffnung des Xetra-Handels lag das Papier um 35,8 Prozent im Minus und beendete die Handelszeit gar mit einem Tagesverlust von 37,3 Prozent. Nimmt man den ganzen Konzern, war er von einem Tag auf den anderen an der Börse 6,9 Milliarden Euro weniger wert.

(Quelle für Analystenmeinungen: comdirect, https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/news_detail.html?NEWS_CATEGORY=EWF&NEWS_HASH=d11df719bcec82b685dcfcd5343f869b48b770&OFFSET=0&SEARCH_VALUE=DE000ENER6Y0&ID_NEWS=1112879477&ID_NOTATION=307919669 und: finanzen.net 23.5.23, https://www.finanzen.net/analyse/siemens_energy_buy-joh_berenberg_gossler__co_kg_berenberg_bank__892105 )

Grund des Ungemachs: kleinlaut hatte das Unternehmen für den Bau von Windrädern seiner spanischen Tochter Gamesa nicht wie bekannt 0,5 Milliarden erwartete Miese, sondern noch mal über eine Milliarde Euro zusätzlichen Verlust gebeichtet. Denn eine technische Überprüfung habe nahegelegt, dass eine Behebung der Probleme bei bestimmten Onshore-Plattformen deutlich mehr koste als bislang angenommen. Eine eiskalte Dusche für die Anleger, die zuvor kräftig auf eine baldige Gesundung von Siemens Energy spekulierten, nachdem der Konzern Anfang des Jahres den Einfluss auf das Problemkind Gamesa auf 100 Prozent ausgeweitet hatte.

Wie die Damen und Herren Analysten so sind, verfielen sie nach vorherigen Zuversicht nun augenblicklich in tiefe Depression. Der zuständige Kenner des einflussreichen US-Hauses Bernstein Research, Nicholas Green, sieht beim Kurs die Talsohle noch gar nicht erreicht. Im schlimmsten Fall, wenn nämlich mehr als 30 Prozent der installierten Anlagen von Gamesa fehlerhaft seien, drohe noch weiterer Kursrutsch. Würde Gamesa mit Null bewertet, läge der faire Wert von Siemens Energy bei 11 Euro, rechnet Green den geschundenen Aktionären vor – noch einmal ein Viertel Kursrisiko.

Kollege Ajay Patel von der US-Investmentbank Goldman Sachs wurde angesichts der Hiobsbotschaft gar einen Hauch poetisch: die neuen Probleme bei der Tochter Gamesa schöben eine dunkle Wolke vor die Neubewertungsstory des Konzerns. Und die Meldung von den eine Milliarde Zusatzkosten sei „klar negativ“. Gut, dass wir die Analysten haben, die uns die Ereignisse nach einem Brunnenfall des Kindes immer so schön anschaulich erklären können. Den Vogel aber schoss in einer Schnelleinschätzung nach der Katastrophennachricht Analyst Philip Buller von der Hamburger Privatbank Berenberg ab. Nach seiner Meinung sei Siemens Energy nach der weiteren Gewinnwarnung ein „Buy“ mit einem Kursziel von 34 Euro. Klingt irgendwie trotzig. Das war sein Kursziel vorher und bleibt es halt, basta. Hätte er recht, wären vom Freitagsschlusskurs satte 132 Prozent Kurschance drin. Wenn das nicht Optimismus und Balsam für die Seele der böse überraschten Siemens Energy-Aktionäre ist.

(Quellen: https://wortschaetze.uni-graz.at/de/wortschaetze/theater/belegdatenbank/t/theatercoup/ und: https://www.understandingwar.org/ )

Heute allerhand Themen, Chronistenpflicht halt, aber in gebotener Kürze. Zu den verwirrenden Ereignissen in Russland, die uns wohl alle am Samstag in Atem hielten, kann ich Ihnen auch keine tiefgründigen Erkenntnisse beisteuern. Nur so viel, mir fiel nach dem Abbruch des Marsches auf Moskau spontan das Wörtchen „Theatercoup“ ein. Das ist eine „unerwartete, überraschende Wendung einer Entwicklung“. Die Universität Graz erklärt, was es damit auf sich hat: „Theatercoup ist eine Entlehnung aus frz. coup de théâtre und bezeichnet dort eine plötzlich eintretende Überraschung. Das Entlehndatum ist nicht feststellbar. Im Französischen wie in der deutschen Übertragung handelt es sich um eine Bezugnahme auf überraschende Wendungen in einem Theaterstück und damit bildlich auch um ein Verständnis der Welt als Bühne, auf welcher der Mensch als Protagonist sein Spiel spielen kann.“

Und ich füge einfach die Kurzzusammenfassung des „Institut for the Study of War“ (ISW) in Washington zu denkbaren Folgen der Samstagsereignisse an: „Die Optik, dass der belarussische Präsident Lukaschenko eine direkte Rolle dabei spielt, einen militärischen Vormarsch auf Moskau zu stoppen, ist für Putin demütigend und hat Lukaschenko möglicherweise andere Vorteile verschafft. Der Kreml steht nun vor einem zutiefst instabilen Gleichgewicht. Der von Lukaschenko ausgehandelte Deal ist eine kurzfristige Lösung, keine langfristige Lösung, und Prigoschins Rebellion hat schwerwiegende Schwächen im Kreml und im russischen Verteidigungsministerium offengelegt.“ Mehr ist mir dazu auch nicht eingefallen. Man streite übrigens darüber ob der ehemalige Caterer von Putin den Rückzugsbefehl gut 300 oder aber erst 240 Kilometer vor Moskau gab.

Letzter Themenwechsel. Mit der folgenden Karikatur, die mir ein altgedienter Mailleser zugeschickt hat, verstoße ich vermutlich gegen Regeln der heute üblichen „political correctness“. Aber ich habe beim Rumzeigen noch niemand erlebt, der nicht gegrinst hätte. Daher hier mit Risiko- und Nebenwirkungshinweis für zartbesaitete grüne Seelen das Bildchen.

Ich wünsche Ihnen eine sonnige (Ferien?)woche. Ach, das ist ja auch schon wieder unkorrekt, sonnig ist – weil vielleicht Anzeichen für Klimawandel – kein allzu unbelasteter Wunsch mehr.