Liebe Leser,

Sie haben ja vielleicht im Laufe der letzten Jahre meine Zurückhaltung gegenüber Privat Equity in Zeiten des billigen und reichlichen Geldes herausgelesen. Das bezog sich nicht auf die Finanzierung von Start-ups generell, sondern lediglich auf Fantasieprojekte, die nur deshalb in Angriff genommen werden, wenn das „Kapital“ wie Konfetti umherfliegt. Denken Sie an meine Einwände gegen die zig Anbieter von Elektrorollern, die in unseren Innenstädten herumstehen. Die können meines Erachtens nicht alle überleben.

Mit dem Anstieg der Zinsen in den USA und Europa schlägt jetzt für viele dieser Neugründungen die Stunde der Wahrheit. Das Handelsblatt in Düsseldorf, vor Urzeiten mein erster Arbeitgeber (1980-1988), bietet dazu einen Lagebericht an, aus dem ich gerne zitieren möchte.

Zeitenwende: „Keine unverpackten Lebensmittel mehr von Alpakas, keine E-Lastenfahrräder von Avocargo und auch keine Badsanierung mehr durch Banovo. All diese Start-ups sind vom Markt verschwunden. In Deutschland gehen immer mehr Neugründungen pleite, weil sie ihre Kosten nicht mehr decken können – und Wagniskapitalgeber seltener bereit sind, frisches Geld nachzuschießen.“

(Quelle: HB, 21.6.23, https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/insolvenz-immer-mehr-start-ups-in-deutschland-gehen-pleite/29209630.html?tm=login )

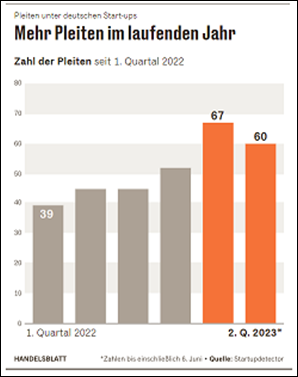

Und das Ganze noch mal in Zahlen: „Nach exklusiven Berechnungen von Startupdetector für das Handelsblatt meldeten schon im ersten Quartal 67 Start-ups ihre Pleite an, während es im Vorjahreszeitraum nur 39 Jungfirmen waren.“ „Es sieht sehr stark danach aus, dass die Start-up-Insolvenzen im zweiten Quartal 2023 einen neuen Höchststand erreichen werden“, schätzt Arnas Bräutigam, der Chef des zitierten Branchendienstes Startupdetector.

Wie immer in solchen Fällen ist der Beteiligungsmarkt „digital“, also „eins und null“: während Start-ups in der Coronazeit Geld förmlich aufgenötigt wurde, machen jetzt die gleichen Investoren die Taschen zu. Handelsblatt: „Das veränderte finanzielle Umfeld zwingt Gründer nun dazu, von Wachstums- auf Profitabilitätspläne zu wechseln, Ausgaben zu kürzen und Stellen zu streichen.“ „Investoren sind sehr selektiv geworden“, zitiert das Blatt Julian Riedlbauer, Partner bei der Beratungs- und Investmentgesellschaft GP Bullhound.

Der Grund für die plötzliche Zurückhaltung der Geldgeber ist einfach: auch ihnen wird der Geldhahn abgedreht. Grund dafür: „Denn Risikokapitalfonds, die in den Boomjahren viel Kapital in technologielastige Start-ups gesteckt haben, stehen nun selbst vor hohen Wertberichtigungen von bis zu 30 Prozent. Das wiederum macht es auch weniger attraktiv, in die neu bewerteten Bestandsunternehmen erneut zu investieren.“

„Ich kenne keinen Fonds, der jetzt mehr investiert als vor einem Jahr“, erzählt Peter Nadolinski, Gründer der Start-up-Beratung Venture Advisory Partners dem Handelsblatt. Hinzu kommt, dass man halbwegs erfolgversprechende Investments bei wachsendem Kapitalbedarf nicht mehr so leicht an die Börse bringen kann. Und die vorherigen Geldgeber sammeln nach der Zinswende dieses Jahr laut Datendienst Pitchbook vermutlich so wenig Geld ein wie zuletzt 2015.

Natürlich sind wieder mal die anderen schuld: „Ein Gründer, der kürzlich Insolvenz anmeldete und seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, spricht davon, dass Investoren von heute auf morgen plötzlich Umsätze sehen wollten, die zudem das Geschäft vollständig tragen sollten.“ Das ist eine Wahrnehmung, die auch ich bei Start-up-Buben schon kennengelernt habe: die gingen irgendwie davon aus, dass die Geldgeber sozusagen verpflichtet seien, ihre Bude so lange immer neu zu unterstützen, bis sie denn vielleicht irgendwann mal Geld verdienen würde.

Man kann davon ausgehen, dass da noch einige Enttäuschungen kommen werden. Denn auch das ist meine Erfahrung: wenn es im Beteiligungsgeschäft erst mal geknallt hat, dann braucht es ein paar Jahre, bis neue Blauäugige im Geschäftsleben herangewachsen sind, die die Wundergeschichten „von der Garagenfirma zum Weltkonzern“ mitträumen wollen.

Themenwechsel. Allen ist klar: gute Fachkräfte werden demographiebedingt hierzulande rarer und damit auch teurer. Das gilt aber auch in anderen Volkswirtschaften. Etwa in China, wo in anspruchsvolleren Arbeitsbereichen keine Billiglöhner mehr am Werk sind. Kein Wunder, dass inzwischen schon 3,5 Millionen Industrieroboter weltweit in den Fabrikhallen surren. Und jedes Jahr kommen etwa eine halbe Million hinzu.

(Quelle: vdi nachrichten, 16.6.2023, https://www.vdi-nachrichten.com/technik/automation/bedarf-an-robotern-steigt-fuer-2023-wird-ein-neuer-umsatzrekord-erwartet/ )

Im Vorfeld der Messe Automatica in München vom 28. bis 30. Juni sieht der hierzulande zuständige Branchenverband VDMA die Robotik und die Automation in Deutschland 2023 auf dem Weg zu einem neuen Allzeithoch. Gegenüber dem Vorjahr wird ein Umsatzzuwachs von 13 Prozent geschätzt. „Aktuell prägen volle Auftragsbücher die Marktlage. In der Pandemie haben die Anbieter große Orderbestände aufgebaut, die mit den nachlassenden Engpässen in den Lieferketten nun schrittweise abgearbeitet werden“, freut sich Frank Konrad, Vorsitzender des VDMA-Fachverbands Robotik + Automation.

Seiner Ansicht nach soll 2023 „das bisherige Rekordergebnis“ von 2018 mit einem „erwarteten Umsatz von 16,2 Milliarden Euro nochmals deutlich übertroffen werden“ und weiterhin „prägen volle Auftragsbücher die Marktlage“. Und dieser Positivtrend soll sich nach Ansicht des Fachverbands fortsetzen.

Auch weltweit steigt der Bedarf an Robotern: China könnte dieses Jahr Deutschland beim Automatisierungsgrad überholen. Nach Angaben des Weltroboterverbandes IFR haben die Chinesen mit 322 Einheiten pro 10.000 Mitarbeiter in der verarbeitenden Industrie schon 2021 die USA mit ihren 274 Einheiten überholt. Von wegen schwitzende chinesische Billiglöhner an der „Werkbank der Welt.“

P.S. Passend zum heutigen Beginn der Großen Ferien in meinem Heimatland Nordrhein-Westfalen.