Liebe Leser,

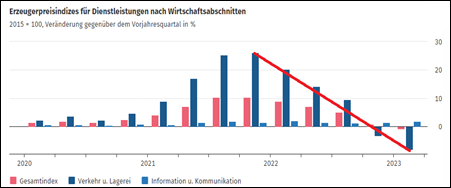

immer mal wieder ein Blick auf die Inflationsgefahren – sie schwinden. Neues Beispiel: im zweiten Halbjahr 2021 lagen die Preise bei Dienstleistungen für Verkehr und Lagerwesen um 26 Prozent über dem Vorjahreswert. Mitte letzten Jahres war die Zuwachsrate auf unter 10 Prozent gefallen und im ersten Quartal 2023 sanken sie im Vorjahresvergleich um acht Prozent.

Auch wenn man alle Dienstleistungen wie zusätzlich Telekommunikation, aber auch freiberufliche oder technische Leistungen zusammennimmt, liegt der Index jetzt leicht mit 0,8 Prozent im Minus. Kurz gesagt: wohin man auch blickt, der Preisdruck schwindet.

(Quelle: destatis, 19.6.23, https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/06/PD23_234_61311.html )

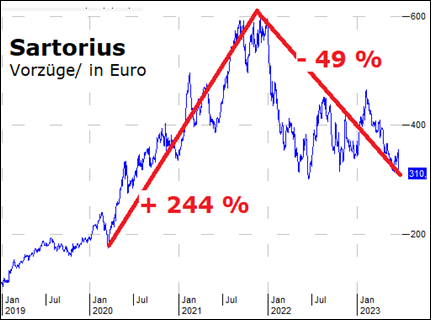

Themenwechsel. Manchmal zweifelt man doch ein bisschen an der angeblichen so eiskalten Ratio der Finanzmärkte. Mal ein Beispiel aus der Praxis, der Ausrüster der Pharmaindustrie und von Laboren: Sartorius. Mit Start der Pandemie gehörte die Aktie vom Tief im März 2020 bis zum Jahresultimo mit 93 Prozent Plus zu den Lieblingen des Marktes. Und 2021 konnte der inzwischen in den DAX avancierte Wert noch einmal um 76 Prozent zulegen.

Nun war das Unternehmen bei Kursen von um die 600 Euro den Börsianern stolze 44 Milliarden Euro wert, wenn man Stamm- und Vorzugsaktien (die Vorzüge sind im DAX) zusammenrechnete. Als halbwegs begabter Nachdenker hätte man sich mal still zurücklehnen und fragen können: Sonderkonjunktur durch Corona, was ist eigentlich nach der Seuche?

Langfristig gute Zukunftsperspektiven hin oder her, nach so einem raketenartigen Anstieg müsste doch wohl auch eine zwischenzeitliche Wachstumsdelle dem Kurs zusetzen. Und so kam es denn auch: mittlerweile ist das Göttinger Unternehmen den Börsenexperten „nur“ noch 23 Milliarden Euro wert. 21 Milliarden sind in den letzten eineinhalb Jahren einfach verdunstet.

Zuletzt beschleunigte sich die Talfahrt wieder, weil die Nachfrage im Moment dahinschwindet und die Läger immer noch voll sind. Unter vier Milliarden Euro könnte der Umsatz nach den letzten Hinweisen des Managements um Sartorius-Boss Joachim Kreuzburg absinken. Im letzten Rekordjahr waren es fast 4,2 Milliarden, seit dem Vor-Corona-Jahr 2019 war das ein Plus von satten 129 Prozent.

Wieso das gleiche Unternehmen innerhalb überschaubarer und ohne große Katastrophen mal 44 und mal 23 Milliarden kosten soll, da muss man schon ein wenig grübeln. Nimmt man die mittlere Schätzung der Analysten, könnte Sartorius dieses und nächstes Jahr irgendwas zwischen acht bis 10 Euro pro Aktie verdienen. Nach der letzten kalten Dusche ist wohl vorerst eher der untere Wert angepeilt, wenn das mal überhaupt zu schaffen ist.

Da wäre das Papier mit dem fast 40-fachen Gewinn nach der Kurshalbierung immer noch nicht gerade billig. Und die Dividendenrendite von einem halben Prozent ist auch nicht zum Totlachen. Insgesamt kann man bei dem Papier gut sehen, wie drastisch sich Stimmungsschwankungen auswirken.

Themenwechsel. Rein rhetorisch war es nicht gerade eine „brillante“ Rede wie sie CDU-Chef Friedrich Merz (Jahrgang 1955) anschließend als Gesamteindruck einschätzte. Eisschnellläuferin (fünffaches olympisches Gold) Claudia Pechstein (Jahrgang 1972) hatte bei einer Veranstaltung seiner Partei zum geplanten Grundsatzprogramm ihre Ansichten kundgetan.

Drei Viertel des Redezeit sprach sie – bisschen arg holperig – brav zu den Vorzügen des Breitensports. Dagegen konnte niemand etwas haben, denn das dürfte ihre Kernkompetenz sein. Dann aber zeigte sie Verwunderung, dass abgelehnte Asylbewerber im Lande bleiben. Öffentliche Verkehrsmittel „ohne ängstliche Blicke“ nutzen zu können, gehöre zu den Problemen, die besonders Ältere und Frauen belasten. Verbesserungen dort sollten wichtiger sein, „als darüber nachzudenken, ob wir ein Gendersternchen setzen oder ob ein Konzert noch deutscher Liederabend heißen darf oder ob es noch erlaubt ist, ein Zigeunerschnitzel zu bestellen“, erklärte Pechstein. Und brach anschließend noch eine Lanze für die klassische Familie mit „Papa und Mama“.

(Quelle: Phoenix, 18.6.23, https://www.ardmediathek.de/video/phoenix-vor-ort/rede-von-claudia-pechstein/phoenix/Y3JpZDovL3Bob2VuaXguZGUvMzE3MjQwMQ und: Tagesschau, 18.6.23, https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/pechstein-rede-cdu-100.html )

Nun mögen das die selbsternannten Trendsetter des links/grünen Spektrums gar nicht, wenn jemand zu Themen wie Zuwanderung oder Familie arg bürgerliche Ansichten hegt. Nur die Meinungsfreiheit allzu offen einzuschränken, wagen sie dann doch nicht. Da kam es ihnen gelegen, dass Pechstein in ihrer Uniform als Bundespolizistin ans Rednerpult getreten war. „Wie viel Hetze und Rechtspopulismus ist in Staatsuniform erlaubt?“ ätzte denn auch am Sonntag die Fanfare des Linkspopulismus, die „taz“.

(Quelle: taz, 18.6.23, https://taz.de/Claudia-Pechstein-beim-CDU-Konvent/!5938742/ und: https://www.zeit.de/politik/deutschland/2023-06/claudia-pechstein-cdu-konvent-uniform?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F )

Und freut sich: „Immerhin hat die Bundespolizei am Wochenende schon einmal eine dienstrechtliche Prüfung eingeleitet.“ Die Diskussion um die schmucke Uniform stützt sich auf eine windelweiche gesetzliche Formulierung: „Beamtinnen und Beamte haben bei politischer Betätigung diejenige Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren, die sich aus ihrer Stellung gegenüber der Allgemeinheit und aus der Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes ergeben.“ Was das im Einzelnen heißen soll, weiß wohl niemand so genau.

Markus Feldenkirchen (Jahrgang 1975) vom SPIEGEL kommentierte die Uniform der Rednerin im Morgen-Briefing am Montag auf seine Weise: „Pechsteins Auftritt war so demonstrativ von reaktionärer Andersartigkeit geprägt, dass alles andere eine Enttäuschung gewesen wäre.“ Und kanzelte den Vortrag als „Feuerwerk an Klischee-Konservatismus“ ab.

Was es mit der Meinungsfreiheit inzwischen so auf sich hat, illustrieren zwei Sätze in einem Bericht der „ZEIT“ zu Pechsteins Auftritt: „Sie mahnte auch Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber an und stellte einen Zusammenhang zur Sicherheit im Alltag, konkret in öffentlichen Verkehrsmitteln, her. Zudem benutzte sie einen Begriff, der vom Zentralrat der Deutschen Sinti und Roma als diskriminierend eingestuft wird.“ Das Wort ist offenbar so böse, dass es der ZEIT-Autor gar nicht zu schreiben wagt. Aber was soll man dann als Leser mit dem Vorwurf anfangen?