Liebe Leser,

ich fürchte mal, irgendwann lacht ganz Europa über unsere Energiepolitik. Zum 15. April (!!! – ein Aprilscherz?) mussten unbedingt die letzten drei Kernkraftwerke abgeschaltet werden, um den Altkämpfern gegen die Kernenergie nicht ihre Träume kaputtzumachen. Aber das ist ja nicht nur ein grüner Spleen, sondern die Vorgängerregierung unter der genialen Kanzlerin Angela Merkel hatte schon vor Jahren beschlossen, nach einem Seebeben im Pazifik (Fukushima) auch in Bayern und anderen deutschen Gegenden die Reaktoren endgültig auslaufen zu lassen.

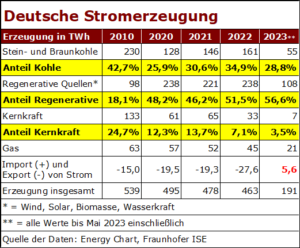

Nun kommt es, wie es für jeden, der sich mit der Sache beschäftigt hat, klar sein musste: nachdem Deutschland seit ewigen Zeiten einen beruhigenden Stromüberschuss hatte, den man ins Ausland abgeben konnte, waren wir im ersten vollen Abschaltmonat Mai 2023 nun Netto-Importeur von Strom, und das kräftig. Ich habe Ihnen extra mal einen Durchschnitt von 2016 bis 2019 in Rot eingezeichnet, also vor den Verwerfungen von Corona und Ukraine.

Ich zeige Ihnen das auch mal in Tabellenform. Die rote Zahl weit rechts unten ist eine Netto-Einfuhr. Sie sehen daraus, dass mehr als der Rückgang bei der Kernenergieerzeugung durch Einfuhren ausgeglichen wurde. Bissel was davon kommt erfahrungsgemäß zuweilen aus dem Windland Dänemark, der größte Teil indes von den Atomfreunden in Frankreich. Aber auch Holland und Polen wollen in Zukunft wieder mehr auf Atomenergie setzen. Da gilt dann womöglich: bei uns kommt der Strom nicht aus der Steckdose, wie lange über die Atomgegner gescherzt wurde, sondern aus den Reaktoren kurz hinter der Grenze.

Nun könnte man ja denken: warum soll denn Deutschland dauernd das Ausland mitversorgen, können die doch auch mal das Gegenteil machen, bis halt unsere schönen Solar- und Windparks uns wieder unabhängig machen. Die Sache hat nur – zumindest in den nächsten Jahren – mindestens einen Haken. Selbst wenn wir massenhaft regenerativen Strom erzeugen, bisher können wir nur einen mikroskopischen Teil davon lagern. Was ist eigentlich, wenn Wind und Sonne mal unglücklich wenig Strom anliefern und die Nachbarn ihr Zeug selbst brauchen? Nun ja, muss man halt auf den Klimagott vertrauen.

Am Wochenende kann man sich auch beruhigt mal nicht ganz so wichtigen Themen zuwenden. Nervt es Sie eigentlich auch, wenn heutzutage Radiomoderatoren nicht mehr nur simpel die Wetterprognosen verkünden, sondern sich auch immer tiefe Gedanken machen, was nun gut oder schlecht für das Grundwasser, die Bauern, die Trinkwasserversorgung, die Talsperren oder den Gartenrasen wäre? Beliebt ist auch dieser spannende Satz, wenn der angekündigte Regenguss Ihnen den Ausflug versauen dürfte: „Aber die Natur braucht es.“ Oder dieses Rumgeeiere, ob der Begriff „gutes Wetter“ nun auch den strahlenden Sonnenschein beinhaltet, denn die Sonnenstrahlen vor dem Fenster könnten ja nun auch Anzeichen einer zunehmenden Klimakrise sein.

Und stellen Sie sich die Übertragung dieses Verfahrens mal auf andere Bereiche vor. Wenn die Börsenkurse steigen, könnte der Fernsehmann darauf hinweisen, dass die Schere zwischen Arm und Reich nun wieder weiter auseinandergegangen ist. Oder beim Verkehrsbericht: Stau auf der A3 bei Leverkusen, nun versinken wieder Atolle im Pazifik noch schneller als am Vortag. Man könnte dabei auch kräftig um die Ecke denken lernen: sind verteufelt hohe Strompreise nicht ein Segen für das Klima, weil dann dank zwangsweiser Sparsamkeit der gebeutelten Verbraucher weniger Kohlekraftwerke laufen?

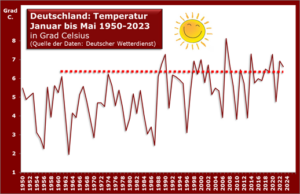

Apropos Wetter. Skurril wäre auch eine Meldung wie diese: „mit 13,1 Grad Celsius war der gerade abgelaufene Mai 2023 im Schnitt der fünfzigstwärmste Wonnemonat seit die Angaben beim Deutschen Wetterdienst (DWD) bis 1881 zurückreichen.“ Und auch die ersten fünf Monate lieferten wärmemäßig keine neue Munition für die Klimakleber. Mit 6,62 Grad im Durchschnitt war Deutschland von Januar bis Mai 2023 eineinhalb Grad kühler als beim Rekord 2007. Das soll übrigens überhaupt nicht beweisen, aber stellen Sie sich mal das mediale Geschrei vor, wenn es umgekehrt gewesen wäre.

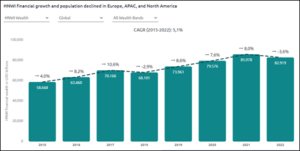

Das gilt auch für einen ganz anderen Bereich: wir hatten sie schon oben, die Schere zwischen Arm und Reich. Letztes Jahr hat sie sich nach einer jährlichen Analyse der Beratungsfirma Capgemini bei den Millionären der Welt um gut 3.000 Milliarden Dollar geschlossen. 3,6 Prozent wurden die Reichen des Planeten letztes Jahr ärmer, spannenderweise legte das Vermögen der „High Networth Individual“ (HNWI) dabei in Afrika und Lateinamerika sogar noch um vier bis fünf Prozent zu, während die verwöhnten US-Rich einen Rückgang um knapp sieben Prozent hinnehmen mussten.

(Quelle: Capgemini 2023, https://www.capgemini.com/de-de/insights/research/world-wealth-report/ )

Do sollen global 800.000 Reiche ihren Status als HNWI eingebüßt haben. Shocking. Haben Sie da was gehört, dass die armen Hunde in der Dritten Welt hörbar aufgeatmet haben? Ich halte die ganze Betrachtung für ziemlichen Unfug, aus den Papiergewinnen von Aktien und Grundstücken auf den Wohlstand des Planeten schließen zu wollen. Aber diese Betrachtungen sind aus der medialen Welt nicht wegzudenken.

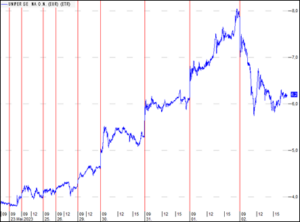

Noch ein letztes. Mangelnde Dynamik kann man in den letzten Monaten der Aktie von Uniper wirklich nicht vorwerfen. In nur acht Börsentagen verdoppelte sich der Kurs bevor es am Freitag zu einer deftigen Korrektur kam. Vor allem aber gab es dabei irre Umsätze. 32 Millionen Aktien wechselten in nur vier Tagen auf Xetra, Tradegate und in Frankfurt den Besitzer, das waren 44 Prozent aller frei am Markt verfügbaren Papiere, denn Vater Staat hält nach den Rettungsaktionen des vorigen Jahres dort über 99 Prozent der 8,3 Milliarden Aktien.

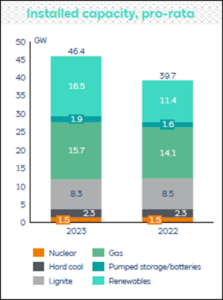

Wieder mal gibt der Energieriese damit an der Börse Rätsel auf. Letztes Jahr von der Bunderegierung vor dem Exitus gerettet, war der Laden den Börsianern am Donnerstag bis zu 66 Milliarden Euro wert. Ich könnte Ihnen da allerhand Kennzahlen vorrechnen, dass das – sagen wir mal vorsichtig – teuer erscheint, aber ich nehme ein griffiges Beispiel. Uniper verfügt über eine Erzeugungskapazität für Strom von 22,5 Gigawatt, knapp die Hälfte davon in Deutschland. Die in Zukunft favorisierten Erneuerbaren sind dabei bislang nur mit etwas Wasserkraft vertreten. Beim RWE sind es insgesamt mit 46,4 Gigawatt (siehe Grafik) mehr als doppelt so viel. Aber das RWE kostet mit 29 Milliarden Euro nicht einmal die Hälfte. Rechnet man das jeweils auf ein Gigawatt um, dann kriegte man dieses bei der Uniper-Aktie im Top für 2,9 Milliarden, beim RWE für 0,6 Milliarden.

(Quelle: RWE, 1.Q.23, https://www.rwe.com/investor-relations/finanzkalendar-und-veroeffentlichungen/2023-Q1/ und Uniper, https://www.uniper.energy/de/investoren/finanzberichte-und-praesentationen und: https://www.uniper.energy/de/investoren/aktie/aktionaersstruktur )

Nun gut, Uniper hat noch das Gasgeschäft, mit dem zuletzt wieder knackig Geld verdient wurde, aber wie volatil das ist, hat man vergangenes Jahr bewundern können. Der Hauptknackpunkt jedoch ist das Aktienkapital: nach zwei Not-Kapitalerhöhungen des Bundes hat Uniper nun 8,3 Milliarden Aktien ausstehen. Davon hält der deutsche Staat 99,12 Prozent, frei am Markt sind nur noch 73 Millionen Aktien. Die relative Marktenge dürfte auch des Pudels Kern beim Höhenflug gewesen sein. Möglicherweise haben auch ein paar Short-Seller ihre Position eingedeckt.